学校での保護者からのハラスメント防止対応策などを検討するため、東京都教育委員会は5月9日、「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係る有識者会議」の初会合を開催した。東京都では4月からカスタマーハラスメント防止条例が施行されており、そのガイドラインによると、学校などの教育現場にも適応される。

同有識者会議では、学校を取り巻く環境の変化に対応した、保護者・地域とのより良好な関係づくりに向け、▽学校と保護者・地域がより良い関係を築きながら、教育の質を高めるための方策▽学校と保護者・地域がより相互に尊重し合う関係性に基づく学校運営の在り方▽学校に対する保護者・地域からの多様で複雑な要求などへの対応の在り方――などを論点に、議論・検討していく。

同日の会議では、都教委が4月に都内公立学校の全教職員を対象に実施した「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに向けた取り組みに係るアンケート調査」の速報値(回答数1万1044人)も報告された。

それによると、「あなたは過去5年間に外部の方とのより良好な関係づくりに支障が生じるようなこと(通常の社会通念から疑問と感じる言動や行為)を受けたことがありますか」について、「はい」と答えたのは2477人(23%)だった。

「はい」と回答した人に対し、それを行ってきた人はどんな人かを尋ねたところ、「保護者」が2163人とほとんどを占め、「地域住民」が180人、「企業・団体等」が29人と続いた。

また、そのきっかけとなったことを複数回答で聞いたところ、「生徒指導」が1498回答と最も多く、次いで「相手方の勘違い」が867回答、「いじめや不登校等」が630回答、「教員本人のふるまい」が407回答と続いた。

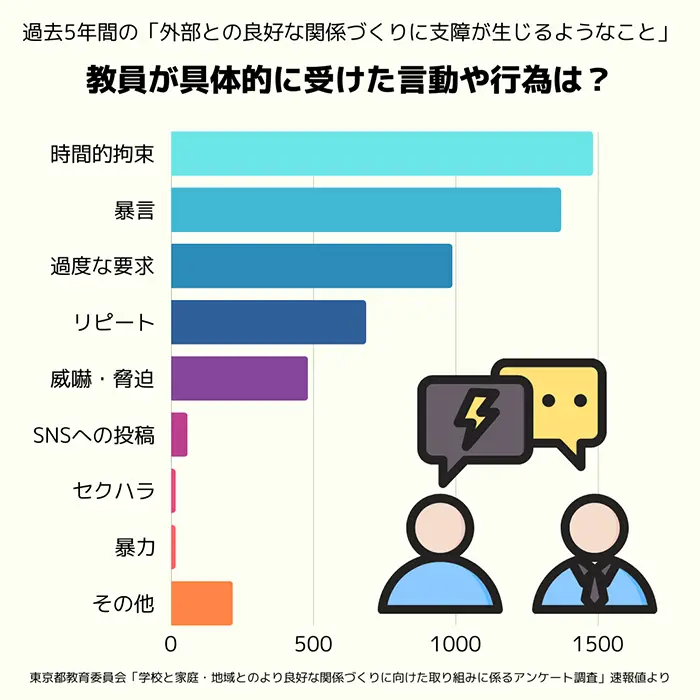

「それがどのような言動・行為だったか(最も該当する項目を最大3つまで選択)」については、「時間的拘束(長時間の電話など)」が1482回答、「暴言(大声、暴言、恫喝等)」が1370回答、「過度な要求(言いがかりによる金銭要求等)」が988回答と続いた。

こうした行為によって出た影響については、「業務が逼迫し時間外労働が増えた」が1008人、「仕事への意欲が低下した」が628人、「心身に不調が生じた」が503人と、職務に大きな影響が出ていることが分かった。

都教委の担当者によると、こうした報告も踏まえ、会議では活発な議論が行われ、「昨日の立川市での事件(同市立第三小学校で5月8日に起きた事件、参照記事:複数の不審者が侵入し教職員負傷 東京・立川市の小学校)のような重大なケースがクローズアップされがちだが、そういった事案に引っ張られるのではなく、平時について考えることが大切ではないか」「問題解決を考える時には、子ども中心に考えることが重要」「全体のルールをしっかりとつくること。そしてそれをどう伝え、どう浸透させていくか。保護者や地域と一緒につくって、一緒に守ることが大事ではないか」といった意見が出されたという。

また、座長には東京学芸大学の佐々木幸寿理事・副学長が選出された。会議の冒頭、坂本雅彦教育長は「教職員は児童生徒としっかりと向き合い、教育の質の向上にまい進しているが、そうした中でも地域や保護者から要望を受けることは多々ある。その要望の内容もさることながら、要望する側の方法が社会通念に照らしてどうなのかといったことも、この会議における論点の一つとなる」と述べた。

今後、同有識者会議は年内に4回程度開催され、12月中に最終報告を取りまとめるとしている。