慢性的な人手不足が続く中、高校生を巡る就職事情は「超売り手市場」が続いている。しかしその一方で専門高校への志願者数は伸び悩んでおり、いわゆる高校無償化を前に専門高校の魅力をいかに高めるかが大きな課題となっている。こうした中、7月1日、企業の高校への求人活動が解禁された。専門高校にはどんな魅力があり、どんな情報発信が求められるのか。毎年就職内定率100%を達成している東京都江東区の都立墨田工科高校を訪れて探った。

「角をしっかり固定して」「この位置でいいですか」

墨田工科高校建築科の実習授業。6月下旬、実習室を訪れると7人の生徒が職人の指導に耳を傾けながら、鉄筋の柱・壁づくりに挑んでいた。

創立1900年の同校には機械、自動車、電気、建築の4つの科があり、約340人の生徒が学ぶ。実習などを通して技能を身に付けるとともに、社会で即戦力となる資格も取得できるのが強みだ。建築科では二級建築施工管理技士や第二種電気工事士などの取得を目指すほか、卒業すると2級建築士受験資格も得られる。案内してくれた栁澤力也教諭は「15もの資格を取得し、履歴書に書き切れない生徒もいます」と語った。

同校の就職希望者の内定率は毎年100%が続いている。進路先はトヨタ自動車やJR東日本、鹿島建設など業界大手をはじめ幅広い。企業からの求人票は毎年右肩上がりに増え続け、2020年度の1876社3242件から、24年度は2640社5500件に増えた。今春の就職希望者95人に対し、1人当たり50件を超す求人票が届いたことになる。初任給34万円の企業に就職した生徒もいた。

なぜこれほど求人が殺到するのか。即戦力となる資格取得を積極的に推奨し、OBが数多くの企業で幅広く活躍している実績が背景にあるが、栁澤教諭は「体育祭の応援合戦に力を入れており、声出しやあいさつがしっかりできる生徒が多いとよく評価される」と語る。確かに廊下で生徒にすれ違うたびに「コンチワー」と元気な声が返ってくる。「だらしない服装では機械に巻き込まれる危険もある。あいさつや服装など社会的な礼儀を身に付けさせ、そこからしっかり技術を学ぶよう指導している」と栁澤教諭は話す。

2人の生徒が同校の魅力を語ってくれた。宮大工への興味から同校を選んだ建築科3年の横川蓮稀さんは、特に東京ディズニーリゾートで床を石のように特殊塗装したインターンシップ経験が印象的だったと語り、「普通科では絶対に学べない造園、鉄筋などの技術を実習で学べた」と振り返る。卒業後は建築とは異なる保育分野を志望しているが、「子どもにDIYでおもちゃや積み木を作ってあげたい。建築科で学んだことを保育で生かしたい」と夢を語る。

同じく建築科3年の村上真子さんは、母子家庭で育ち、母親に早く楽をさせたいと「内定率100%」に引かれて同校を選んだ。内装の実習やインターンシップを通して「お風呂やトイレなど身近な設備がどう設置されるかを学べたことや、社会で必要な礼儀を学べたことが、この学校の良さだと思う」と話す。実習などで学んだ内装の技能を生かし、先輩が勤める内装会社への就職を目指している。

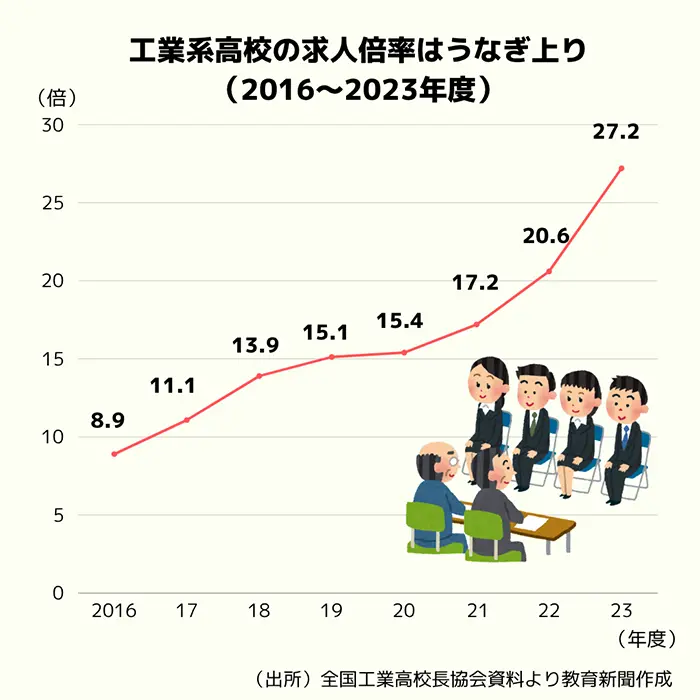

同校に限らず、工業高校への求人数はうなぎ上りだ。全国工業高等学校長協会によると、23年度の工業系高校卒の求人倍率は全国平均で27.2倍に跳ね上がり、過去最高を更新し、今年度はさらに上回るとみられている。厚労省によると、今春卒業した高校生の求人倍率も4.1倍と1988年の統計開始以来、初めて4倍を超えて最高に達した。

しかしその一方で、中学生の工業系高校の志願者数は伸び悩んでいる。今春の都立高校一般入試の受験倍率は全体で1.20倍(前年度1.29倍)、工業系学科は0.74倍(同0.76倍)と前年度を下回り、生徒の確保が厳しい状況となっている。墨田工科高校でも自動車科以外は受験者数が募集人員に達せず、全体の受験倍率は0.7倍にとどまっている。

こうした中、来年度から全国で私立高校の授業料を無償化する方針が決まり、公立の専門高校への影響が懸念されている。墨田工科高校の三好康弘校長は「校長が集まる場でも『本来なら来てくれる生徒が来なくなるのではないか』と心配する声が聞かれる。工業高校の存続自体への心配もある」と学校関係者が持つ危機感について語る。

なぜ、志願者数が伸び悩むのか。三好校長は、まず専門高校の実態が理解されていないことを理由に挙げる。「例えば本校卒業生は工業高校教員にはなっても、小中学校教員にはならない。工業高校を理解している中学校教員はほとんどいないのではないか。まずこうした裾野を広げていくことが必要だ」と語る。

次に指摘するのが大学進学を見据えた保護者の判断だ。「大学進学を考えると普通科に流れてしまう。本校は魅力的な求人が多いのでメインは就職になるが、一定数の進学希望者はいるので、学業面での支援に努めている」と語る。

ただし、全国的には専門高校から大学・短大に進学する生徒の割合は増加傾向にあり、現在は5割近くに達している。

こうした中で専門高校の魅力をいかに高めていくか。三好校長は「卒業生の活躍する姿を伝えることが必要だ」と強調した。これまでの教え子の中に、20代で年商3億円の会社を立ち上げるなど、卒業後にたくましく成長する姿を数多く見てきたと話し、「自分の力で切り開いて生活を豊かにしている先輩がたくさんいると伝われば、中学生や保護者の意識も変わってくるのではないか」と語る。

同校では来春に向けて、中学生を対象にした体験入学や説明会の場を増やすとともに、在校生にも参加してもらって学校での学びについてアピールする場を増やしている。三好校長は「即効性のある対策はないが、主体的に社会で活躍する生徒を育てるとともに、そうした姿を世間に伝えることに力を入れていきたい」と語った。

7月1日、企業から高校への求人活動が解禁された。全国の2000校以上の高校に企業からの「求人票管理システム」を提供しているハンディ株式会社の事業責任者、前澤隆一郎取締役に高校を取り巻く最新の就職事情を聞いた。

前澤さんは、人口減少や大学進学率の上昇などで求職者が減る一方で、人手不足を背景に求人数は増え続け、今年も「超売り手市場」になるとみている。「特に製造現場などでは、仕事を受注しても作り手がいない状況が生じている。このため以前は資格などを求めていた企業が条件を緩和して、工業高校出身以外の生徒も受け入れ、入社後に育成するというケースも出ている」と指摘する。

来年度からの高校無償化の影響については、前澤さんも「すでに先行して無償化が導入された大阪では、工業高校の定員割れが課題になっており、影響は大きいと思う」と話す。

その上で専門高校の魅力を高めるためには、「専門高校で何を学べるか、卒業後にどんな会社に就職しているかが伝わっていない。就職先として地域の町工場などをイメージする親が多いが、実はトヨタなど日本を代表する企業など、多くが大手企業に進んでいる。こうした姿をきちんと伝えることが大事だ」と指摘する。

さらに前澤さんは高校から大学、就職という日本社会の単線的なルートを多様化していく必要についても強調した。「大学に進学しないとキャリアとして負い目を感じるという面が残っているが、そんなことは全くなく、早く働き始めてから大学で学び直す人もいる。専門高校には早く社会にデビューでき、資格も取れる良さもある。多様な学び方を認めていくことが求められるのではないか」と提言した。