採用試験に合格し、晴れて教職に就くことが決まった日、かつて教師だった叔母から、一冊の古い本を手渡された記憶がある。忘れてしまいそうな記憶を何とか手繰り寄せ、本棚の隅から引っ張り出したのが、小原國芳氏の「師道」という本である。

半世紀以上も前に書かれた一節に、今さらながら目が留まる。「完成された人格や学識が必要でなく絶えず進歩していくことが、教師の最も大切な資格である」

想像を超えるスピードで変化し続ける今の時代、過去の踏襲や固執は意味をなさない。新しいものを学ぶ努力と古いものを捨て去る勇気を持ち、歳を取っても成長を続けられる教師でありたい。埃まみれの本は、そのことを改めて自分に教えてくれた。

(太田智・名古屋市立東港中学校長)

江戸時代の教育学者、細井平洲の言葉に「人の子を教育するは菊好きの菊を作る様にはすまじく、百姓の菜大根を作る様にすべきこと」というものがある。菊好きは、理想的な好みの形を目指して育てる。百姓は形や大きさにかかわらず「おいしくなあれ」と育てる。最近は、自身が「菊好き」なのでは、と悩む先生たちによく出会う。菊好きから百姓への転換の難しさも、非常に多く見聞きする。

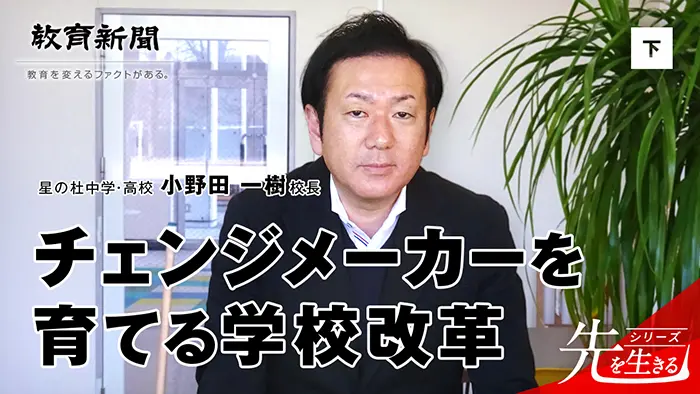

伝統的なカトリック系ミッションスクールだった宇都宮海星女子学院中学・高校は、2023年度に星の杜中学・高校として生まれ変わった。世界10都市以上で海外留学を経験できる制度の導入など積極的にグローバル教育に取り組み、入学希望者も年々増加するなど注目を集めている。また、24年度には全国の私立中学・高校12校とコンソーシアムを立ち上げ、国内留学などの連携も始めた。これらの施策を推進する小野田一樹校長に、学校改革の現状や、私学を中心としたこれからの学校教育の在り方などを聞いた。

広告ブロック機能を検知しました。

このサイトを利用するには、広告ブロック機能(ブラウザの機能拡張等)を無効にしてページを再読み込みしてください