北欧の教室ではパステルカラーのソファやラグをよく見かける。いすや机の他に、バランスボールや足こぎペダルなども置いてあって、おしゃれでアットホームな雰囲気が感じられる。これらの家具はいつ頃から、どのようにして導入されたのか。おしゃれ家具の裏事情をお伝えする。

スウェーデン発祥のIKEAを筆頭に、北欧は著名な家具メーカーやデザイナーを多数輩出している。シンプルで洗練されたフォルム、木材やファブリック(布)など自然を感じさせる素材、機能的でモダンな雰囲気といった特徴を持つ北欧家具は世界中で愛されている。

北欧人は総じてインテリアへのこだわりが強い。長くて暗い冬に、家の中で過ごす時間が多いからだろうか。あるいは、福祉国家の「豊かな暮らし」のイメージを共有しているからだろうか。

学校の家具も、最近は洗練されたデザインのものが増えてきている。背景を調べると、スウェーデンでは少なくとも三つの要因があることが分かった。

第一に、規制緩和の影響がある。実はスウェーデンでも、日本の学校と似たような配置の校舎をよく見かける。かつては国が施設を厳しく管理していたため、全国の学校が機能性とコストを重視した同じようなつくりになっていた。2階建てで採光に配慮した建物には、大きな窓が並ぶ四角い教室が一列に配置され、直線の廊下には生徒のロッカーがずらりとおかれた。

しかし、1990年代の脱集権化改革によって校長の裁量が大きくなったことで、壁のない教室やひな壇状のロッカー、曲線のベンチなどを配置し、より人間味のある、温かい雰囲気を作ろうとする学校が増えてきた。規制緩和によって校舎を賃貸借できるようになったことも大きい。特に最近の校舎は、不動産業者が付加価値向上のために家具や内装に投資している。

第二に、ベビーブームで建てられた校舎に建て替えのタイミングが到来し、さらに近年の生徒数の増加も重なり、多くの学校で改修や増改築が行われていることが挙げられる。

改修にあわせて家具を刷新する学校は多い。かつては必需品だった大型の情報機器ボックスは不要になり、教壇も撤去された。黒板はスマートボードに代わり、電源つきの協働学習テーブルが設置された。廊下や階段を広くとり、カーペットを敷いて学習スペースとして活用する学校も多い。

そして第三に、授業スタイルの変化によって、一斉授業に加えて、グループ学習や個別学習など、多様なニーズに対応したスペースが必要になっていることがあげられる。特に、授業に集中できない子供たちへの配慮として、教室の片隅や階段下などにソファやビーズクッションを置くなどして、リラックスして過ごせるスペースを作ることが多くなっている。

また、教室や廊下などさまざまな場所で学習するようになったことから、安全管理をしやすいように、教室の壁は見通しの良いガラス張りにしたり、ドアに小窓のスリットを入れたりしている。これによって、校舎に開放的な雰囲気が生まれている。

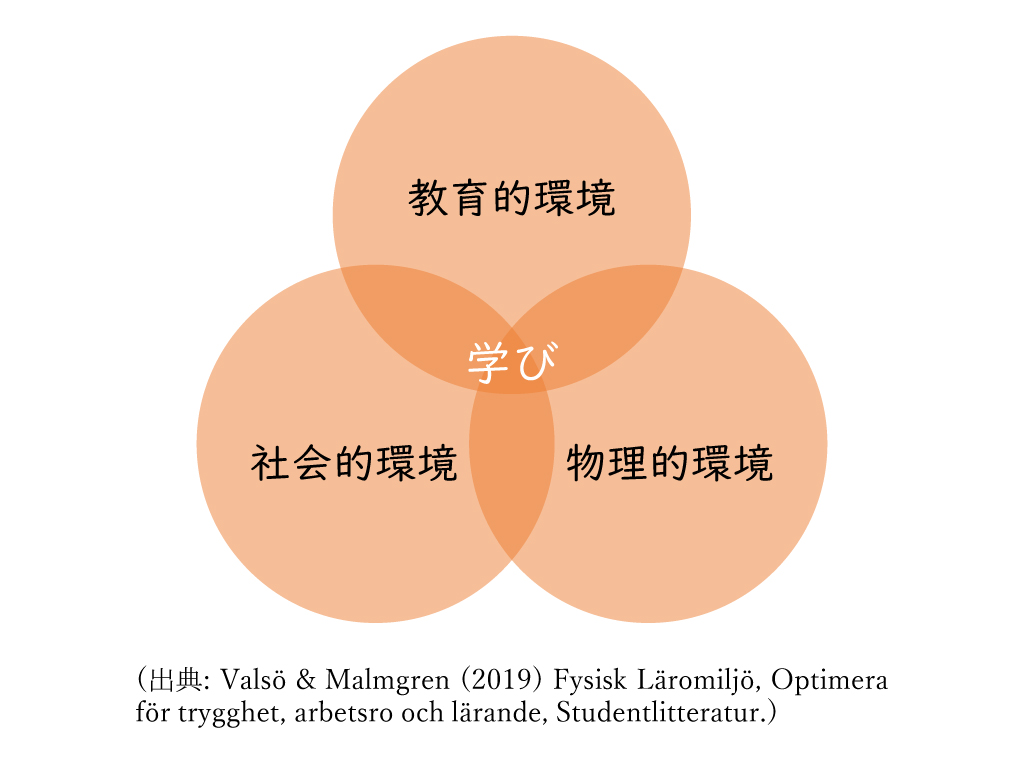

家具や校舎などの物理的環境が学習に与える効果の研究は最近盛んになっている。物理的環境とは、教室、廊下、食堂、更衣室、図書室、グループ学習室などの校舎内だけでなく、校庭なども含む学校のあらゆる空間を指す。これらの空間をどのように作り出し、生徒の学習・安心・健康に効果的に活用するのかが研究の関心だ。中には、成績のばらつきの16%が物理的環境によって説明できると分析する研究もある (Clever Classrooms, 2015)。

かし実は、おしゃれな家具によって生徒や教師が満足しているかというと、そうとも限らない。物理的環境の重要性が広く認識される一方で、スウェーデンの学校教育庁が2016年に行った調査では、基礎学校高学年(日本の中学校に相当)と高校の教員の25%が、自分の学校の環境をネガティブに捉えている。

後編では、おしゃれな家具を巡るさまざまな議論を紹介したい。