福島県の教育を盛り上げようと、地域と連携した課題解決型授業やリベラル・ゼミ、反転授業など、次々と新しい取り組みにチャレンジしている教員がいる。福島県立福島高校の遠藤直哉教諭だ。授業で大切にしていることは、「何を教えるかではなく、どう興味を持たせるか」。インタビューの1回目は、2年前から実施している反転授業から見えてきた、生徒が持つ力の引き出し方について聞いた。(全3回)

1年生の生物は7クラス中5クラスを私が担当し、反転授業をしています。

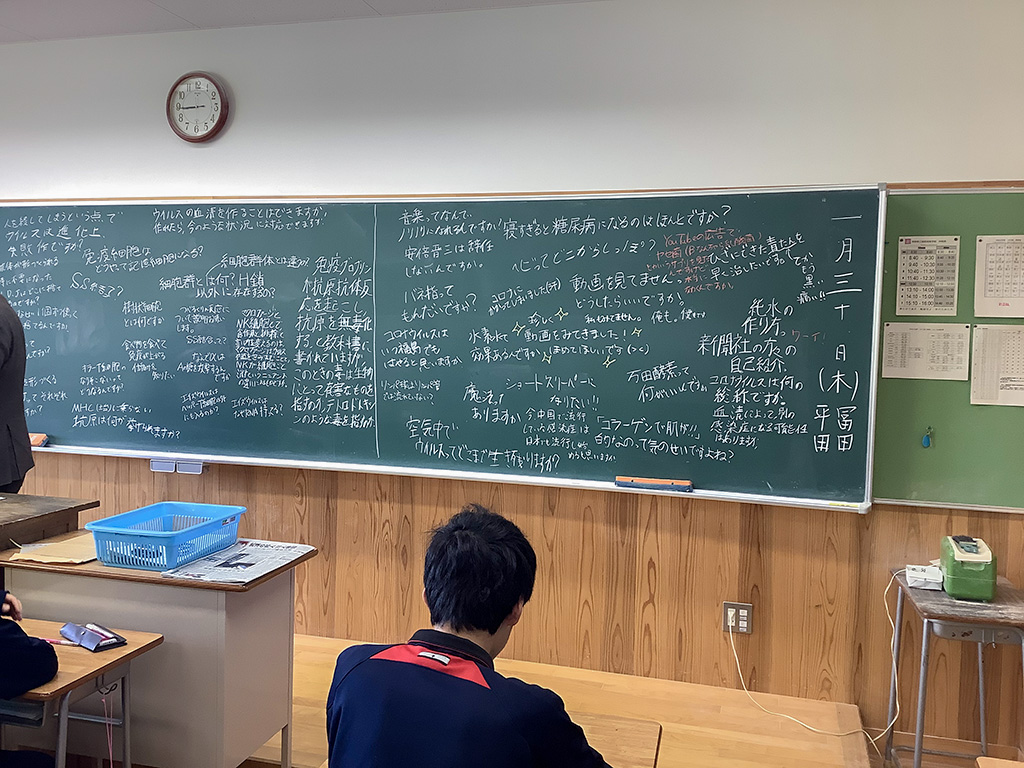

本校のホームページ内にある生徒専用の「manaba」(まなば)というコーナーに、私が過去に実施した授業の動画が全て上がっています。これらの動画の中から、生徒たちはその日の単元の動画を事前に見た上で、授業前に黒板に質問を書きます。その質問に私が答えたり、一緒に考えたりしながら授業を行います。

これまでもさまざまな取り組みをしてきましたが、ずっと「子供たちの主体性を伸ばすためには、反転授業が必要だ」と思っていました。

ただ、進学校で普通の授業を全くしないなんてことが許されるのか、動画を見てこなかったら授業にすらならないのではないかと悩み、あと一歩を踏み出せない状態が続きました。しかし、授業の動画が全単元そろったこともあり、思い切って2年前に始めたのです。

最初は「普通の授業をしてください」という生徒が大半を占めました。でも、数カ月もしたら「元の授業には戻りたくない」と言うようになりましたね。

他教科の教員からは、「事前に動画を見てこいということは、それだけ予習の時間を奪うことになる。生物だけに、そんなに時間を割かないでくれ」と反発もありました。

でも、生物1教科の予習は年間20時間です。それを長いと言われたら何もできない。私も信念を持ってやっていたので、いろいろな反発はありながらもやり続けてきました。

中には動画を見てこない生徒もいますし、黒板に質問があまり書かれない日もあります。

それでもこの2年間の取り組みで、生徒たちは随分と主体的になりました。何より驚いたのが、20年近く高校教員をやってきて一度も聞かれたことのないような「本質的な質問」が、毎時間出てくるようになったことです。

例えば、腎臓は必要・不必要に関わらずいったん全部ろ過して、必要なものをすべて再吸収します。その割合は99%です。それを生徒たちは「なんで腎臓はそんな無駄なことをやるんですか? 最初からこの1%を捨てればいいじゃないですか?」と質問してきました。

確かにそうですよね。これ、それまで一度も出たことのない質問だったんです。教員の私でさえ、「そういうものだ」と受け止めていたことです。

私も考えたことがなかったから「面白いね。その質問、みんなで考えてみよう」と、生徒と一緒になって考えました。

このように、本質を問う、当たり前を疑う質問が、毎時間どのクラスでもぽんぽん出てくるのです。

生徒の「課題発見力」は、本当はすごいものがあります。でも、私たち大人が「こういうものだから」と教え込んでいるせいで、そうした力を奪っているのではないでしょうか。

また、教員が生徒に対し、「知らない」と言えないのも問題だと思います。自分の知っていることしか教えられないのだったら、生徒が自分を超えることはできません。

自分が知らないことを生徒が質問してきたら「すごいね」とか「私も考えたことなかった」と素直に伝える。私は生徒に「質問するのは君たちの仕事。それで俺を悩ませたら、君たちの勝ちだ」と伝えています。

メモを取る生徒もいますが、基本的には聞いているだけの生徒が多いですね。

じゃあ、授業後に覚えているかというと、忘れていることが多いです。「それなら意味がないじゃないか」と思うかもしれませんが、ワクワクしたり、楽しかったりした記憶が残っていれば、「楽しい教科だ」となる。それが私の狙いです。

つまり、この段階では「自分で考えるって楽しいんだな」とさえ思ってくれればいい。1年生で学ぶのは「生物基礎」なので、2年生や3年生になってからでも十分に追いつけます。1年生の時は、知識を入れること以上にワクワクすること、勉強って楽しいんだなって思えることが大切なんです。

黒板には、生物に限らず、気になっている質問を何でも書いていいスペースもとっています。過去には、「マグロってなんでおいしいんですか?」と書いた生徒もいました。

こんな質問、普通の授業では怖くて聞けないですよね。教科的には生物でも家庭科でもない。家庭科の授業で聞いたとしても、おそらく答えは返ってこないでしょう。

そんな中、1年生の生物では、あえて「この授業では、何でも聞いていいんだよ」と言うようにしています。

2年以降は、私も普通の授業をしています。でも、1年次の反転授業を経験しているので、生徒たちは「先生、それどうしてですか?」と聞ける。これが、大きいんです。

私は「どうして?」「だからなんなの?」「そもそも……」と思う感性を大事にしていて、当たり前を疑う思考力を養ってほしいと思っています。1年次の反転授業で、生徒たちはそうした思考をし続けてきているからこそ、2年次以降も質問できるようになるのです。

小さい頃は何でも怖がらずに聞くことができます。でも、小学校の高学年以降、だんだんと質問できなくなっていく。高校1年次に反転授業をすることによって、もう一度「何でも聞いていいんだ」と思ってもらえると考えています。

1年生の他の2クラスは講義型の授業をしていますが、テストの平均点はほぼ変わりません。

テストの点数が低い生徒も、全ての授業動画がネット上にあるので、いつでも勉強して追いつくことができます。「今は興味がなくてもいいよ。その気になったら、いつでもなんとかしてやるからな」という姿勢で、反転授業に挑戦しています。

ちなみに、1年生の中でも特に授業と無関係のことばかり質問するクラスが、学年末考査では学年でトップでした。

「何を教えるか」ではなく、「どう興味を持たせるか」を考えることで生徒は変わります。こうした結果からも、今の教育が知識の詰め込みに走り過ぎていることが分かります。

例えば今、アクティブ・ラーニング(AL)の普及にいろいろな方が尽力されていますが、私はこのままではうまくいかないと思っています。発想がALの方法論に偏り過ぎているからです。

私の反転授業を見ていただいても分かるように、生徒の頭をアクティブにした瞬間、想定外の反応が返ってきます。そのときに、果たしてどれだけの教員が対応できるのか。

対応できるかどうかは、教員の教科指導力次第です。例えば、生徒が黒板にたくさんの質問を書いてきて、初任の教員がどれだけ対応できるかというと、多くの場合固まってしまいます。そうなると、生徒は「なんだ、質問を書いても答えてくれないじゃん」となり、次からは質問を書かなくなるでしょう。

ALでも同様のことが起こり得ます。これを普及させるには、教員の教科指導力を徹底的に鍛えなくてはいけない。そのための施策を考えていくべきだと思います。

(聞き手・松井聡美)

遠藤直哉(えんどう・なおや) 福島県立福島高等学校・生物科教諭。福島生まれ福島育ち。初任校の実業高校において複数名の難関大学合格者を出し、その後県内有数の進学校に異動。県内進学校同士の連携、地域との連携、授業動画配信、リベラル・ゼミ等、新しい企画を次々と立ち上げる。生徒が考えること、行動することを重視した授業に定評がある。震災後は福島県の未来を担う人材の育成に力を注ぎ、大学や企業と連携しながら高校生主体の福島復興事業を展開。2010年に文部科学大臣優秀教員表彰。