2014年、私は数学教師として教壇に立つため、JICA海外協力隊としてソロモン諸島にやってきた。それまで青森県の中学校で数学教師として働いていた私は、小さいころから海外への関心が高く、「途上国の学校を見てみたい!」という思いで協力隊としての活動を決めた。

首都ホニアラの小さな空港に降り立った時、蒸し暑い風が吹き抜けた。見上げると、青空が広がっていた。迎えの車に乗り込み、がたがた道を進んだ。道の両脇には野菜やココナッツを売る木造の簡素な小さな屋台がたくさん並んでいた。しばらく走ると、海が見えてきた。

大小1000ほどの島々からなるソロモン諸島はオーストラリアの北東に位置しており、首都ホニアラは、第2次世界大戦時に日本と米国が戦闘を行ったガタルカナル島にある。言語は英語を簡略化したピジン語を話し、島々によって現地語がある。

到着して3日後には、ホニアラから飛行機で1時間の任地、マキラ島キラキラにいた。16人乗りの小さな飛行機の窓からは、エメラルドグリーンの海が見えた。しばらくすると島が見えてきて、ジャングルの中の少し開けた広場に飛行機は着陸した。滑走路なのに草が生えていた。

マキラ島はバナナアイランドとも呼ばれ、100種類以上ものバナナがあると言われている。キラキラは、とても小さな町で、20分ほど歩くと町を一周できる。道端にはそこかしこにバナナの木が生い茂っていた。

到着して早速、お世話になる学校へあいさつに行った。私の家から5分ほど歩くと、大きな広場に出た。広場では子供たちが駆け回っていた。足元を見ると、はだしだったりビーチサンダルだったり。

広場の周りにはいくつかの木造の建物があり、それが幼稚園、小学校、セカンダリースクール(中学校、高校を合わせた学校)の校舎だった。窓ガラスはなく、窓枠に金網がはめてあるだけだった。同校には今までも協力隊員が派遣されており、先生方は日本人には慣れている様子。早速お互いに自己紹介して握手した。私には先生方の顔がみんな同じ顔に見えた。不安だけが募った。

担当するセカンダリースクールの生徒数は約300人。Form1(日本でいう中1)からForm5(高2)まで2クラスずつ計10クラス。現地の数学教員は2人しかおらず、1人は教頭先生で、もう1人は数学専門ではない。教頭先生に「じゃあ明日から授業してね」と言われ、Form4(高1)の2クラスをいきなり受けもつことになった。学習内容は日本の中3レベル。黒板に色チョーク、ボロボロだけど教師用の教科書もある。なんとかなるかな…と思いつつ、ソロモン諸島での初授業を迎える。

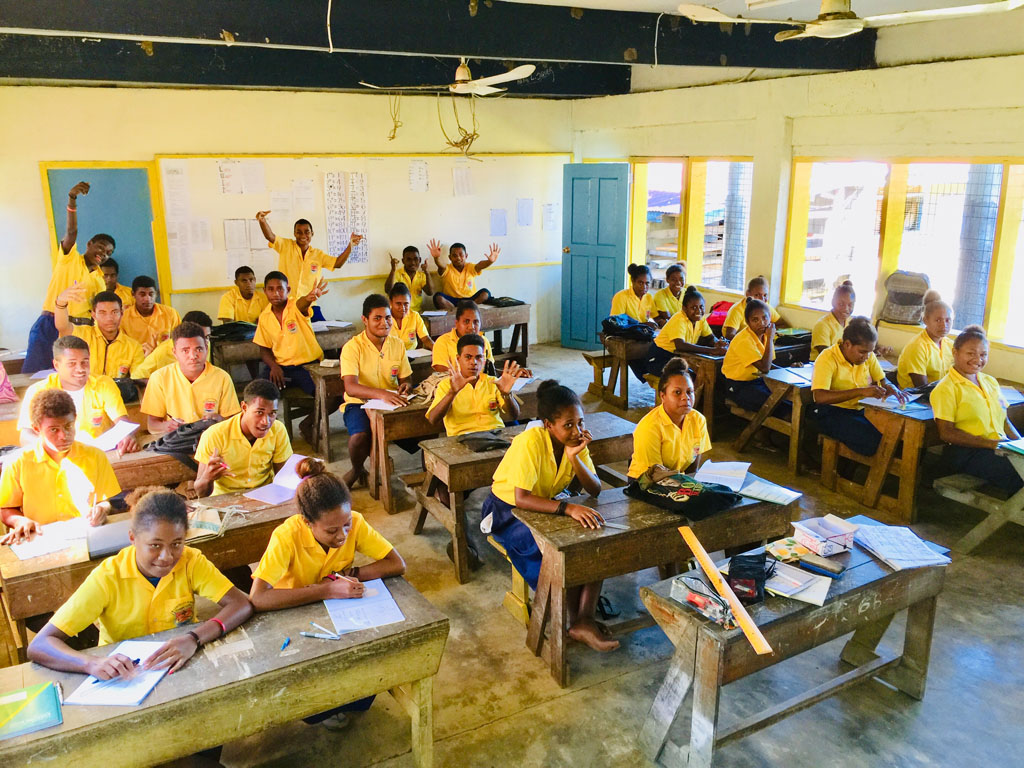

次の日、教頭先生に連れられて職員室のすぐ横の教室に入った。生徒たちは2人掛けの長椅子に2人ずつ座っている。みんな不思議そうにじっと私を見ている。教頭先生は私を生徒に紹介すると、「じゃ、あとはよろしく」と教室を出ていってしまった。

不安を抱えながらも早速授業に入る。初めに、せっかくだから日本語を教える。授業の最初のあいさつ「Good morning」は「OHAYO」だよと私が言うと、生徒たちは小さな声で「OHAYO」と繰り返してくれた。

伝わっているのかいないのかも分からない、私の拙い英語での授業。それでもなんとか無事終わって一安心。生徒たちは真面目に授業を受けてくれた。板書をノートにきれいに写していた。使用していた文房具はボールペン。だから間違えたときは修正液が必要だが、持っている人は少数。そのため授業中は修正液の貸し借りが頻繁に行われていた。

ほとんどの生徒は青と赤のボールペンを使っていた。筆箱はなく、男子生徒はくせ毛のもじゃもじゃ頭にボールペンを挿していた。筆箱代わりのもじゃもじゃ頭。なんとも不思議な光景。さらにノートは支給制で、使い終わったノートを持って職員室に行くと、新しいノートがもらえる。紙質は悪く、鉛筆で書くと紙がぼさぼさになるため、生徒たちはボールペンが必需品なのである。

授業2日目の教室に行くと、女子生徒がいない。「どこ行ったの?」と男子生徒に聞くと「エスケープ(逃げた)」という答え。早速ボイコットされた。いきなり来た日本人を受け入れ難かったのかな、初日の授業があまりにも分かりづらかったのかな、と思いつつ気を取り直して3日目へ。

女子生徒たちは教室に戻っていた。それは、担任の先生が朝のホームルームで厳しく叱ってくれていたから。早速、同僚に助けられた。この同僚が、この先ずっとお世話になるエリザベス先生。彼女については次回以降書きたいと思う。

女子生徒がボイコットした理由ははっきりとは分からないが、授業を進めていくうちに、実態がつかめてきた。数学のテストの平均点は約30点。ほとんど理解できていないレベル。その中でも男子の方が、数学が得意な傾向にある。

日本のように小学校で暗記してこなかったため、九九さえも分からない生徒がほとんど。そのため、生徒の使うノートの裏表紙には九九一覧表があり、生徒はそれを見ながら問題を解いていく。そんな実態を知らないままの初授業だった。かなり難しすぎたと反省。そりゃ嫌になるよな…。

女子生徒とはその後、コミュニケーションをとっていくうちに打ち解け合うことができた。もともとは人懐っこく明るい生徒ばかり。数学が苦手でも、少しでも分かる楽しさを味わってほしい、日本人の私に興味をもってほしいと、考えを改めた。

生徒たちは教科書を持っていないため、先生の板書をひたすらノートに写す。それが生徒自身の教科書代わりとなる。

ソロモン諸島の教師の授業スタイルは、教科書の内容を黒板に書いて、説明して、終わり。ペア学習やグループ活動はほとんどない。日本とは全く違う授業の様子。それでも生徒たちは静かに授業を受けている。なぜか?

それはソロモン人の生活を見ていくうちに、だんだん理解することとなる。

次回は、日本とは全然違うソロモン諸島の学校生活や、日常生活の様子について書こうと思う。