「クラスの生徒たち全員が習得するまで教える」というメソッドを、米国をはじめ、中国、台湾、メキシコなど十数カ国へ広めている教師がいる。米国テキサス州ヒューストン在住で、ヒューストン・クリスチャン高校の理科の教師、ジョナサン・バーグマン(Jonathan Bergmann)教諭だ。メソッドは『マスタリー・ラーニング(Mastery Learning、完全習得学習)』。どのように生徒たちに教えるのか、バーグマン教諭に聞いた。

――マスタリー・ラーニングとは、どういうメソッドですか?

「反転授業(Flipped Class)」をベースにしたメソッドです。私は教室で通常の授業(講義)は行いません。通常の教室で行われるような授業(講義)の全ては、事前にビデオに撮ってあります。生徒は私の授業のビデオを一つずつ見て自習するのです。一つの課題ごとに5つの授業(ビデオ)に分けており、生徒は一つ一つのビデオを見て、授業を習得していきます。つまり、生徒は自分のペースで勉強を進めていき、授業の全てを習得できる仕組みになっています。

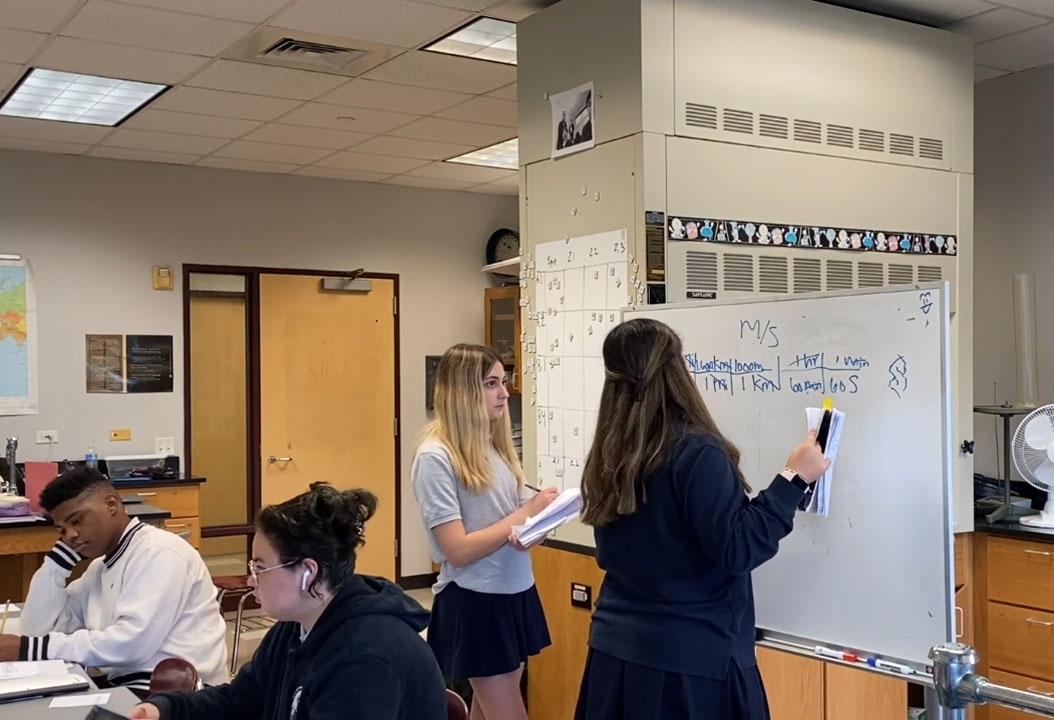

生徒は学校へ通ってきて、教室に来ます。しかし、生徒それぞれが自分のペースで習得することを目的としているため、生徒全員が同じことを同時に行うことはありません。生徒はビデオを見た後、教科書を読んだり、問題プリントを解いたり、実験したりします。

通常の授業との大きな違いは、生徒が一斉に同じ授業を受けてテストを受けるのではなく、生徒それぞれのペースで習得していくようになっていることです。

現在、私が勤めている高校は授業料が高額なクリスチャンの私立高校ですが、以前、私が勤めていた公立高校でも私はこのマスタリー・ラーニングで授業を行っていました。(日本では学校制度によると思いますが)公立高校でも私立高校でも、実現できる方法なのです。

――生徒が習得したのを確かめる方法はテストですか?

定期的なテストもあります。しかし、習得した確認方法は違います。私は生徒が全てを習得しているのかどうかを対面式で確認します。

生徒は、一つ一つの授業(一つ一つのビデオ)をこなした後に、私のところへやって来て、私はいくつかの質問を生徒にして、本当に生徒が授業の内容を理解しているのかどうかを確かめます。ただし、5つ目の授業(5つ目のビデオ)は高レベルの授業にしてありますので、学ぶ必要がないと希望する生徒には無理強いはしません。生徒に任せているのです。

普段、私はクリップボードを持ちながら、教室内を歩き回っています。一人一人の生徒に声を掛けて、「今、何をしているのか?」「次は何をする予定か?」などと問い掛けて話を聞いて、習得状況を観察しながら、生徒の名前が書いてある表に、医師が書き込む患者のカルテのように、どこのポイントまで理解しているのかなど、細かく習得状況を記録しています。従って、テストの採点と同様に、私は普段から生徒一人一人の採点を行っているのです。それによって生徒の習得状況も一目瞭然というわけです。

――なぜ、習得レベルを生徒に任せているのですか?

必須の内容を習得してさえいればいい。生徒の習得ペースをなるべく同じくらいにする必要があるのも理由の一つです。それに、10種類の実験を個々の生徒向けに、時間内に同時に行うことは、現実的に無理という教師側の事情もあります。

――クラスごとの習得率はどれくらいですか?

私が以前、勤めていた高校では1クラスに35人の生徒がいましたが、現在の高校では1クラス23人と少ない人数です。通常、順調に習得して次の課題へ進める生徒はクラスの約半分。それ以外は学び直す必要があります。

――学び直すというのは、同じビデオをまた見るのですか?

同じビデオを繰り返し見ても、生徒は完全に理解できないことが研究で分かっています。どこが分からないのか、それぞれ違うため、直接一人一人と話して分からない箇所を見つけていき、理解できるまで個別に教えて習得させるのです。

例えば、23人中4人が特に全然理解できなかったとしたら、その4人と個々に話すだけではなく、黒板を使って図を書いて説明するなど、さまざまな方法で生徒全員が全てを習得できるように工夫しています。

――転校生への対応はどうしていますか?

今年1月から2学期が始まっていますが、3月に2人の転校生が私の受け持つ化学のクラスに入って来ました。そこで、2人に学力診断テストを受けさせて、彼らがどこまで習得しているかを確認しました。そのテストで分かったのは、だいぶ遅れていることでした。勉強の遅れは、前の学校の授業や教師のせいというよりも、コロナ禍のせいで授業が順調に進んでいなかったからだと思います。

私は彼らに私のビデオ(遅れていた部分の授業の)を見せて、宿題を与えて、遅れていた部分を習得させることに成功しました。彼らは現在、私のクラスの生徒たちと同じペースで習得できるようになっています。

――「マスタリー・ラーニング」のカギはリレーションシップと言いますが、うまくリレーションシップを生徒たちと築くコツは何ですか?

生徒たちを信頼することがカギです。

例えば、授業に関係ない雑談でもいいんです。「バットマンとスパイダーマンのどっちが好き?」とか、くだらない会話かもしれませんが、こういうふうに、生徒たちと触れ合うことが大事なんです。

生徒たちと話すことで、生徒たちのことが理解できるようになります。そうすることによって、生徒たちは私を信頼してくれるようになります。お互いに信頼できれば、自然とよいリレーションシップが生まれます。

――やる気のない生徒たちをやる気にさせるには、どうしていますか?

一番いい方法は、先ほど話したとおり、よいリレーションシップを生徒たちと築くことです。面と向かって彼らと話して、彼らのことを理解することが大切です。なぜやる気が出ないのか? 何がしたいのか? 彼らの話をきちんと聞いてあげることが先決です。

現在、問題児的な男子生徒が1人います。私の科目のクラスでは成績優秀なのですが、他の科目ではそうではなく、クラスをさぼって、カフェテリアで女子生徒とお喋りしたりしています。

その生徒をカフェテリアで見掛けた私は彼に「君がそういうふうにさぼっているのを見ると、残念な気持ちになるよ」と声を掛けました。すると、彼は素直に「ごめんなさい」と答え、(「先生は僕のことを信頼してくれているのに、先生をがっかりさせてしまった」というように)表情や態度が変わったのです。彼は言葉に出しませんでしたが、顔にはそう書いてありました。それ以来、彼はクラスをさぼらなくなったのです。

生徒たちを叱るのではなく、「君を信頼しているよ」という表情や態度を生徒たちに示せれば、生徒たちはやる気を見せてくれるし、やる気になってくれます。

――ここからは、ジョナサンさん自身のことを教えてください。1986年から教師とのことですが、なぜ、教師になったのですか?

大学では化学工学を勉強したのですが、「職業を決めなければ」という時になって、教会(キリスト教)のメンターに会いに行って、そして、神と対話して「教師になること」を決めました。宗教を持たない人にとっては驚くことかもしれませんが、敬虔(けいけん)なクリスチャンの私にとって、神と対話することは習慣になっているのです。

若いこともあって、実は、お金持ちになりたかったんです。だから、教師になりたいとは思えませんでした。教師はお金持ちにはなれないし、名声を得ることはないし、というふうに考えていました。しかし、自分が勉強した内容や得意なことを考えると教師の職がふさわしい。そういうメッセージを神から与えられたので、4週間ほどいろいろ考えて、神とも議論しました。「教師になれ」「いや、教師にはなりたくない」などと、さまざまな葛藤がありましたが、その結果、教師になることを決心したのです。

「それはよい決心だ」と神が祝福してくれました。そして、「教師になる」という決心は、私の人生で素晴らしいものになりました。教師になってよかったと実感しています。

人生は不思議なもの、というよりは神とは不思議なもので、途中8年間ほど、世界旅行したり、教育コンサルタント業を営んだりしましたが、現在、教師の傍ら、本を出版したり、世界の教師たちを指導したりすることで、金銭的にも恵まれるようになり、当初の自分の希望や夢がかなっています。

「教師としてマスタリー・ラーニングで世界を変えたい」、これが私の使命だと思っています。

――教師をやっていて一番苦労していること、一番幸せなことはどんなことですか?

以前、私が勤めていた学校で生徒が殺害される事件が起こった時が、一番つらかった経験です。悲しむ、悩む生徒たちのそばにいて、彼らの心の支えになりました。

反対に、教師をやっていて最も幸せを感じるのは、「この生徒たちが大好きだ」と思う瞬間ですね。

私は3人の子どもがいますが、そのうちの2人が高校の英語の教師と化学の教師になりました。日頃から教師としてのアドバイスを自分の子どもたちにできることも、教師としての喜びとなっています。

――1日に何時間、働いていますか?

午前7時に学校へ出勤して、帰るのは午後4時です。9時間から10時間、毎日、働いています。生徒たちに教える時間以外にも、事務的な仕事がたくさんあります。例えば、毎週、授業計画を学校に提出する必要があるので、その計画書を作成するなど、毎日、とても忙しくしています。しかし、自宅には仕事を持ち込まないようにはしています。

――日頃から教師として習慣にしていることは、どんなことですか?

ノートへ1日ごとに、目標とかやるべきことなどを全て記入しています。毎週日曜日の朝に1週間を振り返り、さらに目標などを書いて、新しい1週間分のノートを完成させるのです。

――気分がさえない時にしているのは、どんなことですか?

エクササイズをしています。毎朝、学校へ出勤する前に、8キロ走っています。気分がさえない時でも体を動かすと、元気が出てきますね。

私にとっては、聖書を読んで、神との対話も大切な習慣です。この習慣は精神を整えるためにとても効果があります。

――これまでの教師としての体験で、最も学んだ重要なことは何ですか?

先ほども話しましたが、「人と信頼関係を築くこと」です。そして、教育は人間にとって重要なことだとも学びました。

(藤本庸子=ふじもと・ようこ 米国カリフォルニア州ロサンゼルス在住フリーランスライター)

【プロフィール】

ジョナサン・バーグマン(Jonathan Bergmann) 米テキサス州ヒューストン在住。ヒューストン・クリスチャン高校(Houston Christian High School)の理科の教師。「反転授業」関連の書籍10冊を出版し、日本語を含め13カ国語に翻訳されている。世界各国に「Mastery Learning(マスタリー・ラーニング /完全習得学習)」を広めている。教師向けのポッドキャストやYouTubeなどで、授業の取り組み方や進め方などの情報を発信中。10月に書籍『The Mastery Learning Handbook: A Competency-Based Approach to Student Achievement』が出版される予定。