子ども一人一人の困りごとに寄り添い、ニーズに応じて支援を行うインクルーシブ教育。東京都狛江市立狛江第三小学校の森村美和子指導教諭は、長年にわたりその本質と向き合い、子どもの生きづらさを取り除く教育実践を重ねてきた。「子どもの世界に触れることを楽しみながら、日々学びを進めている」と語る森村教諭に、インタビューの第1回は子どもたちと実践している「自分研究」について聞いた。(全3回)

――今年7月に『特別な支援が必要な子たちの「自分研究」のススメ』という本を出版されました。この「自分研究」とは、どのようなものでしょうか。

同じ悩みや課題を持つ仲間と困っていることを共有して、一緒に対処方法を考えていく活動です。教室を研究所に見立て、子どもは研究員、教員は共同研究者となって活動を進めます。授業の流れはさまざまで、子ども一人一人の実態に応じて「自分が好きなものについて語る」「困っていることを分析する」「困りごとを発表する」「対処方法を仲間と研究する」などの活動に取り組むよう働き掛けます。

――「自分研究」を始めたきっかけを教えてください。

公立小学校で通級や特別支援学級、巡回指導を担当しながら、学校で傷つき、生きづらさを抱える子どもたちと接する中で、「良さも苦手も、困っていることも全て含めて『あなたはとてもすてきな人!』と伝えたい」と思っていました。でも、そうした言葉を掛けてもどこか上滑りする感覚があって、支援者として無力さを感じていました。

そんな時に出会ったのが、東京大学先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎先生と、自閉症スペクトラムの当事者でもある同センター講師の綾屋紗月先生です。熊谷先生は脳性まひの車いすユーザーで、小児科医でもあります。

お二人が提唱されている「発達障害の当事者研究」という考え方を知り、目からうろこが落ちるような衝撃を受けました。当事者研究とは元々、精神障害者施設で誕生した自助活動です。当事者が困っていることを仲間と共有・分析し語り合う過程で、等身大の自分を理解し研究していく活動です。

――学校現場ではあまり見られない発想ですね。

そうですね。でも、仲間と共に研究し、自分について語り自分を見つめていくという取り組みは、学校でも生かせると思いました。そうして誕生したのが「自分研究」です。

――「自分研究」で、子どもたちはどのような分析をしているのですか。

例えば、入学当初の「ふーちゃん」は不安傾向が強く、見通しが持てない状況や、他の児童が怒られているのを目にした際などに、固まってしまったり泣いてしまったりしていました。先生や友達に自分の気持ちを伝えることができず、だんだんと学校への行きづらさを抱えていきました。

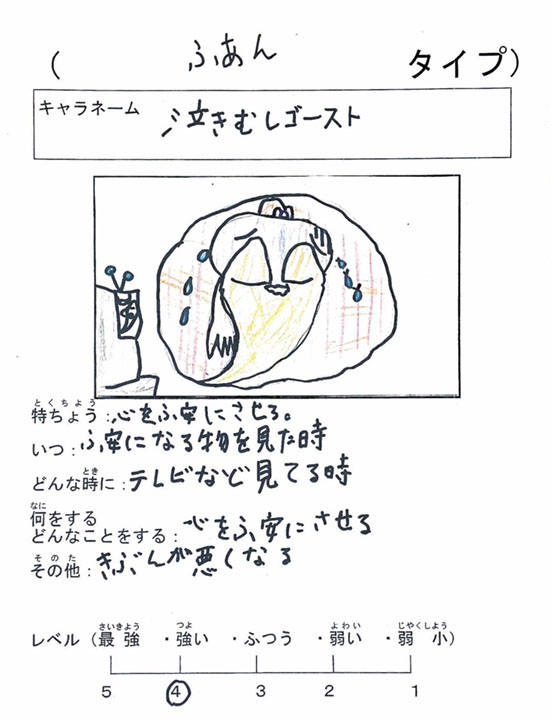

そんな「ふーちゃん」が少しずつ学校生活に慣れ、「この人は安心できる」と感じた先生になら気持ちを話せるようになった頃、「自分研究」への取り組みをスタートさせました。まず、自分が感じている困りごとを、キャラクターで描いてもらいました。これは当事者研究でいう「外在化」で、問題と本人を切り離す段階です。

「ふーちゃん」は泣いて固まってしまう自分を「不安タイプ」とし、「泣き虫ゴースト」というキャラクターで表現しました。そこで、「泣き虫ゴースト」の「自分研究」をしようと提案し、仲間と共に「どんなときに現れるか」「どんな不安が生まれるか」などさまざまな角度から考えました。

さらに「ふーちゃん」はその分析を漫画で描き、対処方法を仲間とのブレインストーミングを通じて研究して、「お守り」「人生相談ノート」などが有効だと結論付けました。「お守り」は母親が手作りしたもので、「人生相談ノート」は悩み事を記録しておくノートです。こうした対処方法は「対処カード」に記入し、「泣き虫ゴースト」が現れたときに見ることにしました。

――研究を経て、「ふーちゃん」はどのように変わったのでしょうか。

「自分研究」をしたからといって、不安がすぐになくなるわけではありませんが、いろいろと試すことで、「不安なことや苦手なことは誰かに話して相談していい」「対処法があるかもしれない」と感じられるようになりました。その後も仲間と研究を重ね、泣いたり固まったりすることでしか気持ちを表せなかったのが、絵を描くことで自分を表現できるようになりました。こうしたことも、「ふーちゃん」にとっては大きな成長だったと思います。

「自分研究」に取り組む子どもたちを見ていると、同じ悩みや課題を持つ仲間と出会い、時間を共有することで、「悩んでいるのは自分だけじゃない」と安心感を持ち、苦手と少しずつ向き合うこともトライできるようになると感じています。また、仲間の悩みに寄り添い、一緒に対処方法を考えることで、「人の役に立てている」と感じることも、大きな経験になっていると思います。

――「自分研究」は苦手に向き合うだけでなく、仲間との信頼関係を深める機会でもあるのですね。

落ち込んで前に進めなくなっている子どもでも、研究を進めている他の子どもの実践を見て変われる可能性があることを知り、希望が生まれることもあります。

困ったことに直面しているとき、それを「悪いこと」と捉える枠組みから少しだけ飛び出して、「発見や探究のスタート」と考えることができたら、希望を持てるようになるのではないかと思っています。

――「自分研究」がユニークな試みとして取り上げられ、反響を呼んでいます。森村教諭は、大学時代に特別支援教育を専門的に学ばれたのでしょうか。

いえ、全くそうではありません。大学生の頃は、自分が特別支援教育に関わることになるだなんて全く考えておらず、小学校全科の教員として通常学級を担任するものだと思っていました。ところが、当時は採用試験の倍率が高かったことや子どもを選んではいけないといった思いもあり、願書の「障害学級を希望するか」などの欄の全てに〇を書いて提出したんです。友人たちは皆「通常学級だけに〇を付けた」と後で聞いて驚きました。

その結果、無事に採用された後、知的障害学級の担任になりました。何も分からないまま毎日、必死で子どもたちと向き合っていましたが、その頃は「通常学級をやらなければ一人前じゃない」と言われたこともあり、「通常学級の担任をしたい」という気がしていたので、挫折感もありました。専門性がないのに知的障害学級を受け持つことになった申し訳なさもあって、落ち込んでやさぐれそうになった時期もありました。

でも、当時の校長先生に言われた「今いる場所で花を咲かせて」という言葉をきっかけに、特別支援教育にやりがいを感じるようになり、次第にのめり込んでいきました。

――「のめり込んだ」ことで、改めて特別支援について学び直したのでしょうか。

着任当初は障害名も含め専門用語が全然分からず、記録を付けることすらおぼつかない状況でしたので、朝7時から夜9時まで学校で仕事をした後、一から学ぶ日々でした。特別支援学校教諭の免許を取ったり、心理学を学んで学校心理士の資格を取ったりしましたが、特別支援を専門的にきちんと学んだわけではないので、ずっと自信を持てずにいました。40歳を過ぎてから大学院に入ったのは、自信のなさを解消するためでした。

――教員になったばかりの頃は苦労もされたのですね。

当時の特別支援教育は、子どもを力づくで抑え込むなど強硬な対応を取ることも多く、「子どもと目線を合わせたい」と思っていた私は、先輩教員から「生ぬるい」と注意されていました。

保護者から「若くて何も知らないあなたに何が分かる」と言われることもありました。でも、「分からないけど分かりたい」という一心で、若さを生かして子どもと一緒に遊び、一緒に動いて懸命に向き合いました。

そうして挫折と葛藤からスタートしたからこそ、必死で続けて来られたのかもしれません。私に厳しい言葉を掛けていた保護者も、最後は応援してくれるようになりました。何も知らない若手教員とはいえ、子どもと必死で向き合い、分かろうと努力していたことが大きかったのだと思います。

何事もすぐにはうまくいかず、努力もすぐには報われません。誠実な姿勢で努力を積み重ねていくことが重要なのだと思います。

――若い教員には励みになる言葉ですね。

ただ、今の若手教員には以前と違う大変さがあるかもしれません。提出書類が増えて多忙化に拍車が掛かり、保護者の要求や特別支援に対するニーズも高まっています。

今の学校現場は本当に大変です。私自身もいまだにうまくいかないことが多々ありますが、そんなときは周りの仲間に声を掛け、助けを求めるようにしています。子どもを支援する先生自身が元気でいられるように、教員も「自分研究」をして、自分が元気になれる方法を探究できるようになったらいいなと思います。

【プロフィール】

森村美和子(もりむら・みわこ) 東京都公立小学校の特別支援学級教員。学校心理士。知的障害学級や通級指導学級、巡回指導で実践を重ねる。2012年に東京大学先端科学技術研究センターの熊谷晋一郎准教授と出会い、教育の場での「自分研究」を新たな実践としてスタートさせた。現職教員として働く傍ら早稲田大学大学院で学びを深め、現在は特別支援学級担任を務める。2017年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。主な著書に『特別な支援が必要な子たちの「自分研究」のススメ』(金子書房)、『特別支援教育をサポートする ソーシャルスキルトレーニング(SST)実践教材集』(共著、ナツメ社)、『発達障害のある子の社会性とコミュニケーションの支援』(共著、金子書房)など。