子ども一人一人のニーズに応えるインクルーシブ教育の本質に向き合い、子どもの生きづらさを取り除く「自分研究」の実践に取り組んできた東京都狛江市立狛江第三小学校の森村美和子教諭。その取り組みは各方面から注目を集めているが、「実際は毎年、試行錯誤の繰り返し」だという。実践では子どもたちとどのようなやりとりが行われているのか。インタビューの第2回は、現任校で展開する「自分研究」の現状と課題について深掘りした。(全3回)

――現在担任されているのは「あおば学級」ですね。教室がとても明るく、過ごしやすそうな印象を持ちました。

はい。4年前に設置された自閉症・情緒障害特別支援学級です。知的な課題のない自閉症や場面かん黙の子どもが、ここで学んでいます。教室の壁は淡いパステルカラーにし、両側の大きな窓から光がたくさん入るようにするなど、明るさを重視した教室設計になっています。

あおば学級の子どもの多くは、集団の中に入ると本来の力を発揮できず、人が多いと疲れやすかったり、音やにおいに敏感で集中できなかったりといった困難を抱えています。「規定のものに自分を合わせるのが苦手」なこともあり、「周りに合わせられない自分は存在価値がないんだ」と自分を責めている子や、不安が強かったり、自分の気持ちをコントロールするのが大変だったり、長時間同じ姿勢でいられなかったりなどの困りごとを抱えている子が在籍しています。

――それぞれが落ち着いて過ごせる環境をつくることが重要になりますね。

その通りです。そのため、教室の脇にはそれぞれが落ち着いて集中できる個別のスペースをパーテーションで仕切って設けています。また、椅子は座位保持椅子やクッション性の高いスツール、バランスボールなど、落ち着いて座っていられるものを自由に選べるようにしています。

教室の一角に畳を敷いたり、段ボールで小さな部屋を作ったりして、落ち着けるスペースを子ども自身が作ることもできます。自分に適した環境を整えたり、疲れたときにリラックスする方法を学んだりすると同時に、「環境を選ぶ」ことが自己理解につながるようにもしています。

――「自分研究」を進める上で、難しさはあるのでしょうか。

「自分研究」は10年ほど実践していますが、まず子どもが「自分研究」をスタートできるようになるまでにはさまざまな準備が必要です。私が研修会などで発表する際には、持ち時間が短いこともあってポイントだけを伝えるので、スムーズに展開できているように受け取られがちですが、実際は毎年、試行錯誤の繰り返しです。

「自分研究」では、まず子どもが私に対して安心して心を開いてくれることが前提条件です。でも、子どもたちの多くは集団の中で傷ついた状態でこの学級にやって来ます。「集団の中でみんなと同じことができない自分は変だ。駄目な人間で、生きている価値がない」と感じ、自分を否定した状態で学校生活を送っているような状況があるのです。

個別に接する中で、その子の良さを褒めたとしても、関係ができていないうちは信じてもらえません。集団に適応できる力を育むまでには、実にさまざまな段階を一つ一つ乗り越えていく必要があります。

――「自分研究」のスタートには、関係づくりが重要なのですね。

まず私自身が自己開示をしながら、子どもが自分について話してくれる段階になるのを待ち、その子の好きなものを探ります。「この先生は安心できる。安全な人だ」と信用を得るまで、時に逃げられたりしながらも、時間をかけて粘り強く働き掛けます。

また、「自分研究」はグループで取り組むこともあります。他の子どもと心地良い関係性を築くことも必要ですし、発表したり話し合ったりするスキルを身に付ける必要もあります。そのため、「ペットボトルの使い道」といったテーマで、「人の意見を批判しない」などのルールを設けて、ブレインストーミングやソーシャルゲームを実施することもあります。発表の練習も行い、人前で発表が苦手な子はICTを活用して事前に録音するなどして、自分の考えや気持ちを表現できるように工夫をします。

2学期の終わりごろになり、私との関係性、子ども同士の関係性が築けたところで、ようやく「自分研究」が始まることもあります。無理に発表させることは、子どもによっては負荷の高い活動となるので、無理強いはせず、自分に合った方法を考えたり、中には言語化させずにキャラクターで表現したりという手段を取っています。

――約10年間にわたる「自分研究」で、具体的にどのようなキャラクターが描かれたのでしょうか。

しゃべり過ぎてしまう「ペラペラノドン」、状況理解が苦手でしつこくしてしまう「しつこいざる」、いつも「めんどくさい」と言ってしまう「だらだらきん」などです。キャラクターではありませんが、板書をノートに書き写すのが苦手な子もいました。

――その子の「自分研究」はどのように進んだのですか。

この子は通級指導で出会った子でした。「ノートを取ろうと頑張ると先生の話を聞けない」「先生の話を聞くとノートが取れない」と悩み、書き写すのに疲れ切って放課後に友達と遊ぶこともできず、帰宅しても宿題どころではありませんでした。

やがてノートを取ることを諦めてしまい、先生や他の子どもから「授業中、何もせずにボーっとしている、やる気がない子」と思われるようになってしまいました。そこでiPadで板書を撮影し、手元でノートに写し、自宅で学習するという取り組みを始めることにしました。

その当時は1人1台端末がなかったので、「一人だけiPadを使ったら、ずるいと思われるのではないか」という不安がありました。そのため、担任の先生からクラスの児童に向けて説明してもらい、自らも周囲の子に困りごとを話すことで、クラスの理解を得られるようになりました。「シャッター音が気になる」という悩みは、一番前の席に替えてもらうなどの対策を取り、いつしかiPadでの撮影が当たり前になりました。

――どのような成果が見られましたか。

担任の先生から「授業に集中するようになり、発言も増えた」という報告がありました。その子自身も「先生の話を落ち着いて聞けるし、疲れなくなった」と言い、放課後に友達と遊びに出掛けるようにもなりました。

iPadの写真は拡大すれば細部まで読めるので、自宅での学習も以前に比べてスムーズになり、疲れにくくなりました。通級の仲間への「研究発表会」では、「ビフォーアフター~ぼくが変わった理由~」と題してまとめ発表をし、仲間から「すごい!」と言われてうれしそうにしていました。

――一人一人のニーズに寄り添う「自分研究」ならではの成果ですね。

どの子にもICT機器が役立つわけではなく、同じ「学習障害」であってもその子の置かれている状況や二次障害の傾向はさまざまなので、一人一人の状況により、どの課題に迫っていくべきかの検討が必要です。また、本人がその課題をどう思っているのかを知るための対話も重要です。

「自分研究」の本質は、徹底してその子の世界で実践することだと思っています。また、苦手なことだけではなく本人の良さや強みも共有し、好きなことをベースに支援を組み立てる視点も忘れてはなりません。

――学級での「自分研究」で苦心した経験はありますか。

以前、頻繁に暴力を振るう子が転学してきたことがありました。すでに転校を繰り返し傷ついている状況で出会いました。

体が大きく、瞬発力もあって動きが素早いので、男の先生でも抑えられませんでした。本人も暴力は良くないと分かっているのにコントロールが利かない状況で、壮絶なやりとりの繰り返しでした。

怒りスイッチが入ると「自分研究」どころではありません。約1年かけて安心安全の場や関係性形成をし、本人の良さを認める機会をつくって、自分の苦手と向き合えるように働き掛けました。本当に長い道のりでした。

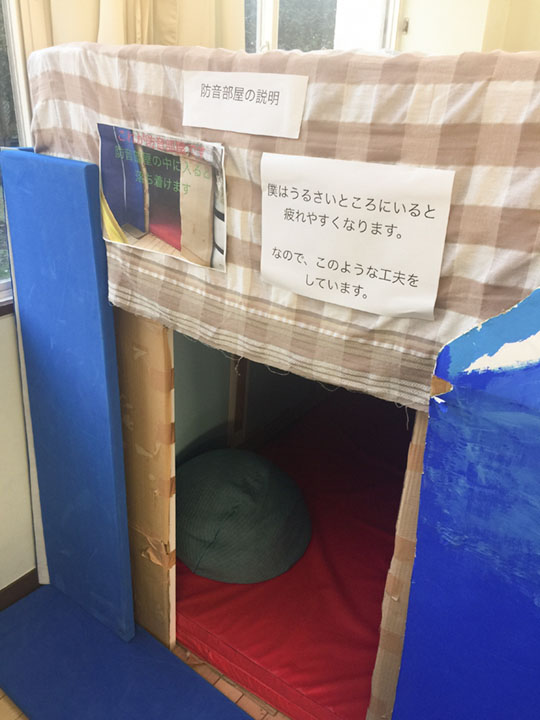

「自分研究」でじっくりとその子の課題に迫ると、「大きな音がしたとき、自分が攻撃されると思って暴力を振るう」ことが分かりました。そこで、「静かな部屋があれば落ち着けるかもしれない」と考え、暗くて静かな専用の「防音部屋」を本人が設計し、段ボールで一緒に作りました。

そして、いらいらしたときはその部屋に自分で入り、ヘッドホンを着けて音を遮断し、落ち着いたら出て来て、また授業に参加することにしました。やがて暴力を振るうことはなくなり、他の子と笑顔で卒業式を迎えることができました。

「人によって落ち着く方法は違う。自分を知ること。周りも自分も落ち着く方法を知ること。自分の怒りスイッチを知ること。時間を置くことも大事」と彼が卒業間際に教えてくれました。名言ですよね。

――暴力を抑えるのではなく、いらいらした気持ちを静める対処方法を模索したのですね。

感情をコントロールするためには、まず自分の気持ちが今どういう状況なのかを知り、言語化する「感情認知」が重要です。そのため、日頃から「今日の朝はどんな気持ち?」と子どもたちに声を掛けて考えさせるようにしています。他の子の答えを聞くのも、いろいろな気持ちがあることに気付く上で効果的です。

不安を抱えている子にとって、仲間がいること、自分らしさを認めてもらうことは、「自分はこれでいいんだ」という自己肯定への第一歩になります。

「インクルーシブ教育」や「個別最適な学び」を展開しようとする今の教育界の流れの中では、多様性を認めながら、誰もがウェルビーングを大切にできることが求められています。「自分研究」とは、子どもだけではなく大人も、社会で生きていく上での「マイスタイル」を築き上げ、「誰も取り残さない」社会をそれぞれで見つけていく手段なのだと考えています。

【プロフィール】

森村美和子(もりむら・みわこ) 東京都公立小学校の特別支援学級教員。学校心理士。知的障害学級や通級指導学級、巡回指導で実践を重ねる。2012年に東京大学先端科学技術研究センターの熊谷晋一郎准教授と出会い、教育の場での「自分研究」を新たな実践としてスタートさせた。現職教員として働く傍ら早稲田大学大学院で学びを深め、現在は特別支援学級担任を務める。2017年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。主な著書に『特別な支援が必要な子たちの「自分研究」のススメ』(金子書房)、『特別支援教育をサポートする ソーシャルスキルトレーニング(SST)実践教材集』(共著、ナツメ社)、『発達障害のある子の社会性とコミュニケーションの支援』(共著、金子書房)など。