2020年11月、宇宙飛行士の野口聡一さんが国際宇宙ステーションからの中継で、宇宙食としてサバの缶詰を試食した。開発したのは、福井県立若狭高校の生徒たち。高校生による10数年にわたる研究開発の取り組みは注目され、書籍など各方面で紹介された。その取り組みを長く支え続けてきたのが、同校海洋科学科の小坂康之教諭だ。実践はどのような思いの下で進められてきたのか、インタビューの第1回では、「宇宙サバ缶」開発の経緯とこれまでの歩みについて聞いた。(全3回)

――宇宙食に採用されたサバ缶についての研究は、現在はひと段落ついた感じなのでしょうか。

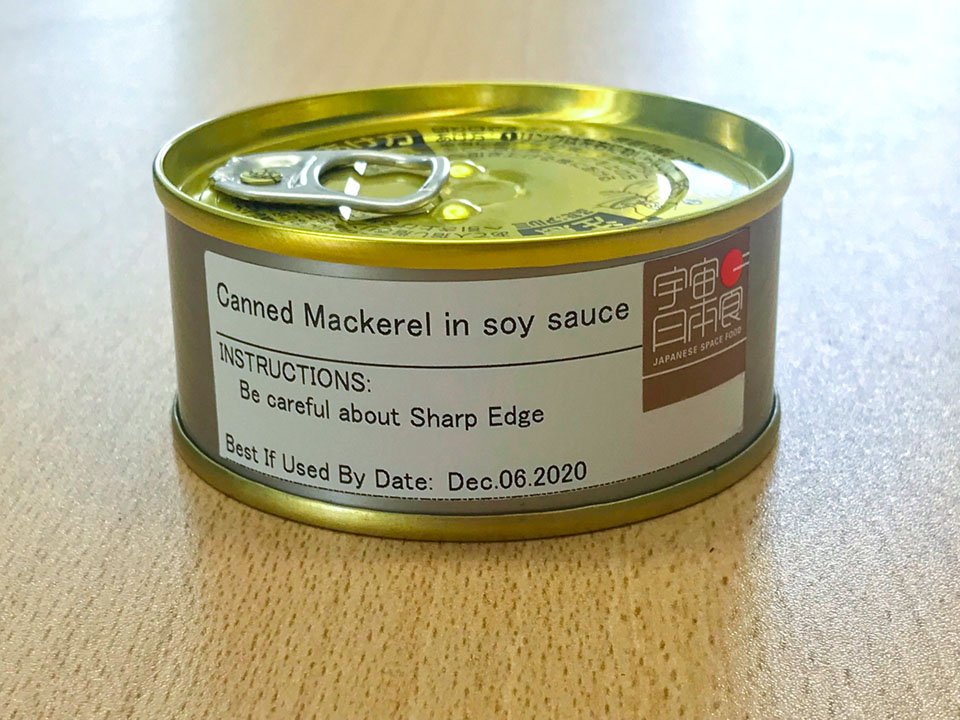

いえ、今もずっと続いています。生徒たちが自ら課題を設定し、自ら研究することを大事にしながら続けてきました。「宇宙サバ缶」の研究は2007年度から始まり、14代目の生徒たちが宇宙ステーションで野口さんがサバ缶を食べる中継を見ましたが、実はあのサバ缶は14代目が開発したものじゃないんですよ。14代目のサバ缶は柔らかさなどの面でさらに進化しています。

さらに15代目は、活動の原点である「地域の振興を優先したい」という思いを持って研究に取り組みました。学校でサバ缶を作っているだけでは、地域にお金が回らないんですよね。それで、地元の缶詰会社や物産会社と協力して、若狭高校の「宇宙サバ缶」として全国で販売する計画に取り組みました。さらに今年度の16代目の生徒たちは、フード3Dプリンターでサバ缶を作る研究をしています。

――「フード3Dプリンターでサバ缶を作る」とは、具体的にどういうことでしょうか。

宇宙飛行士から、「サバを食べやすいキューブ状にしてほしい」と言われていたんです。生徒たちは宇宙飛行士の要望の一歩先に挑戦すると決めて、材料を宇宙に持っていって3Dプリンターでキューブ状のサバ缶を作ってしまおうと考えました。よく考えてみたら、もはや缶詰ではありませんよね。

――サバ缶を宇宙食にする研究は、前身の福井県立小浜水産高校で始まって、2013年の統合後も続いてきましたが、何代にもわたって受け継がれてきた理由は何なのでしょうか。

私自身は、ほとんど生徒の話を聞いているだけで、サバ缶の研究に関しても、生徒に任せっ放しにしています。歴代の生徒たちがノートに研究内容を書いていて、何十冊にも及んでいます。生徒たちはそのノートを見ながら、興味があることにみんなで取り組んでいるという感じです。そうしてきたから長く続いているのかなと思いますし、先輩が夢中になってやっている姿を後輩が見て、引き継がれてきたんでしょうね。私のしていることは、対話を通じて生徒の興味関心とか、思いを明確にすることです。

でも、実は取り組まなかった年度もあります。若狭高校に統合された直後の2012~13年度です。「テーマは生徒が決めること」と考えていて、新しい若狭高校で取り組む生徒がいないならそれでもよいと考えていましたし、私も統合の業務に追われて疲れ切っていました。

でも、小浜水産高校でやっていた宇宙サバ缶の話を聞いて興味を持った生徒がいて、再開することになったんです。私自身も、結局その当時の生徒たちの熱意に心を動かされました。統合とはいえ、違う学校になった生徒が先輩のやってきたこととして取り上げてくれてうれしかったですね。自分たちの内側から湧いて出てくる学びの楽しさがあるということが、長く続いてきた要因ではないでしょうか。

――そうした探究型の取り組みは、学校全体でも行っているのでしょうか。

そうですね。若狭高校には普通科と文理探究科、海洋科学科の3学科がありますが、それぞれ探究に力を入れています。その中でも海洋科学科が一番時間をかけていて、1年時から地域研究を始め、2・3年時では受験が近づくまで週4時間のペースで取り組んでいます。

――全国的には30年ほど前から「開かれた学校づくり」として学校・地域間連携が叫ばれてきましたが、この取り組みは一歩先を行くようにも思います。

前身の小浜水産高校は日本で初めてできた水産学校です。明治28年(1895年)の開校当初から、すでに商品開発みたいなことをやっていたんですよね。つまり、地域の人たちと地域の問題を解決する、自分たちも地域に出ていくという学校だったのです。

水産高校には2つの役割があると思っています。一つは地域の漁業を担う次世代を育成する役割、もう一つは地域の産業を支える最新技術を生み出す役割です。それが脈々と続いていて、100周年記念誌を見てみると、昭和の初期頃には「膝を突き合わせて探究」なんて言葉があったみたいなんです。その言葉が書かれているのを見て、すごく励まされました。ただ、戦後はシステマチックにモノを作っていくことが求められ、探究という言葉が薄れた時代もあったようです。

――時代によって、水産高校に求められる役割も変わってきたのですね。

統合についての検討がなされていた当時、私は地域の人が小浜水産高校の生徒に対し、「最新の知識や技術を持ち、しっかり働いてくれる人を求めている」と思っていました。ところが、地元の漁業者からは全然違う答えがあったんです。「最新の知識技術は自分たちが教えるから、それよりも水産の面白さや学ぶことの面白さ、国際的な感覚などがほしい」と言われました。

それこそ「高校を卒業後は進学をして、地元漁業のリーダーになってくれるような人がほしいよね」というような声を耳にして、それまでは知識や技術を主体とした教育をしていたのですが、そこで初めて「資質・能力ベース」ということも意識しました。

――統合前後は、どのような感じだったのでしょうか。

廃合前の集会には、地元の中学校の保護者もいましたし、生徒たちもいました。当然、県の職員や統合する若狭高校の進学指導の教員もいました。そこで、漁業関係者や就職先の企業だけでなく、進学先の大学の先生からも資質・能力ベースの話がたくさん出されたんです。それで私たちの目標も明確になって、探究を中心としたカリキュラムに変えていこうと考えました。

――統合に対し、反対の声はなかったのでしょうか。

こうした統合の前例はあまりなく、反対の声もありました。そうした中、教育委員会の統廃合の担当者、今の教育長が中心になって話をまとめていきました。当初は、進学校は進学校で、職業系は職業系で統合する計画もあったのですが、地域の人たちとの議論を通じて、最後は「若狭の教育を考える会」という形で、地域の教育をどうするかを熱く語り合ったんです。その結果、私たちの考えも変わっていきました。

――若狭高校はスーパーサイエンスハイスクール(SSH)でもあったわけですが、そうした学校との統合という面で、何か変化はありましたか。

最初は「答えは何ですか?」という既存の学習観を持っていた生徒たちを大学に連れていき、彼らが探究活動に取り組みながら前のめりになる姿を目の当たりにして、目指している方向は間違いがないと思いました。

その後、学校全体の探究に対するサポートが変わっていきました。当時のSSH運営指導委員からは「探究ごっこはするな」と言われました。「高校生だから」で済ませず、商品開発も大学との連携もきちんと成果を出すレベルまでやってほしいと言われたんです。その言葉で、目指すべき目標がものすごく高くなりました。それはとても良かったなと思っています。

宇宙サバ缶の開発も、非常にレベルが高い課題です。宇宙飛行士からは、例えば「ほっとするようなものにしてほしい」など、やや抽象的な要望も出されました。行ったことのない宇宙をあれこれと想像しながら、相手の気持ちになって商品開発するのは、本当に難しいことです。でも、そういう時こそ人間は本気で考えます。また、仲間と協力しなければ無理なので、コミュニケーションを取りながら学ぶようにもなります。

【プロフィール】

小坂康之(こさか・やすゆき) 福井県立若狭高校海洋科学科教諭。博士(生物資源学)、通称へしこ博士。「楽しいから学ぶんだ!」をモットーに海の教育、探究的な学習に取り組む。今までに地域と連携した海の再生活動や地域食材を利用した商品開発などを指導。文部科学大臣優秀教職員、福井県優秀教職員、授業名人。東京水産大学水産学部卒業、福井大学教職大学院、福井県立大学大学院生物資源学研究科修了。