特別支援教育コーディネーターを務め、公認心理師や特別支援教育士スーパーバイザーの資格も有する川上康則主任教諭。さまざまな学校現場で「教員による適切ではない対応」を目にしたことから、今年4月に『教室マルトリートメント』を刊行するなどして、その予防を訴え続けている。「誰もが予備軍だ」と警鐘を鳴らす同教諭に、教室マルトリートメントが起こる背景などについて聞いた。(全3回)

──不適切な対応を幅広く「教室マルトリートメント」と定義しています。そうした行為はなぜ生まれるのでしょうか。

背景は複雑だと思います。学校は特殊な事情をたくさん抱えた組織だからです。「教員と子ども」「管理職と一般教員」などの関係性がある上に、一般教員の中にも主幹教諭や主任教諭などがいます。こうしたさまざまな権力の勾配関係がある中で、子どもは入学した初日から、教員は異動・新規採用で着任した当初から、学校生活が進められます。

学校には、本来は「顧客」としての立場であるはずの子どもや保護者のニーズが通らず、一方的に教員の都合が通りやすいような側面もあります。

分かりやすい事例では、特別なニーズがある子どもに対し、「この子に時別な支援や配慮は必要ない」と拒んだり、支援員や介助員に丸投げしたりするような行為が挙げられます。子どもが自信を持てるような働き掛けをしないなどの対応を目にすることも多く、必要な教育活動を放棄する「ネグレクト」と同じであると捉えています。

加えて、子どもや保護者側が、学校に対して本音で要望を伝える仕組みが整えられていない点も、「教室マルトリートメント」が起こる要因の一つになっています。学校評価アンケートなどが行われてはいるものの、いわば「子どもが人質になっている」ような状況で、「こんなことを言っても大丈夫なのか」「モンスターペアレントだと思われるのでは」と不安を抱き、正直にフィードバックできない保護者は少なくないでしょう。

――一般社会から見たら特殊な環境なのですね。

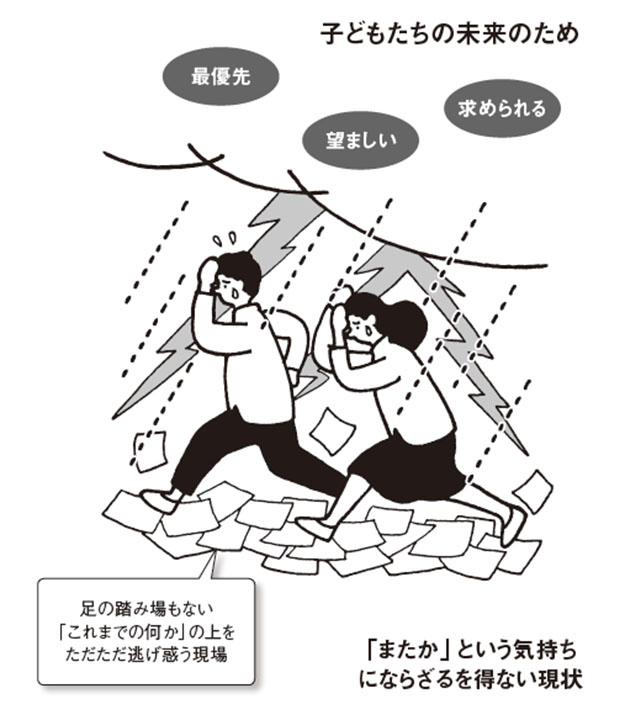

子どもは6歳になると自動的に、そうした特殊環境の一員になり、一定時間離脱が許されず、逃げ場がない状況に追いやられます。それが普通で、当たり前だとされているのです。

また、そうした環境の下、指導という名で誤った関わりをしている教員がいても、それが問題として浮き彫りにならなければ職務を果たしているとみなされます。そうして現状が外部に漏れにくい構図になっていることも、「教室マルトリートメント」を助長する要因になっていると言えるでしょう。

――どの学校でも起こり得るのですね。

教員は職業上、「この指導は正しい」「社会から認められた価値ある行為だ」という思い込み、認知バイアスが生まれやすいのです。この認知バイアスは、言い換えれば「自分の意見や主張は、多くの人が合意してくれる正しいものだ」という「フォールス・コンセンサス(偽の合意)」です。

例えば、保護者から何かしらの要望があっても、自分が「そぐわない」「不要だ」と感じたら「社会に出たらそういう甘い考えは通用しない」などと、自分の思い込みを社会や世の中にすり替えることがあります。

言うことを聞かない子どもがいる場合、本来であれば人と人とのコミュニケーションである以上、話す側も聞いてもらうためにラポール(相互信頼)や努力が必要です。ところが、教員と子どもという関係性においては、「話を聞くのがルールであり、ルールを守らせる指導なのだから正しい」という考えに基づいて指導してしまいがちです。

――そうなるかどうかは、教員の資質によるのでしょうか。

それも否定はできませんが、学校は構造上「教室マルトリートメント」が起こりやすく、「誰もが予備軍」と言えます。

例えば全国学力・学習状況調査の結果が芳しくないとなれば、議会や教育委員会などが「学力向上」を唱えます。上意下達の構造がある中で、そうした圧が脈々と連鎖され、教員個人の資質の問題という範囲を超えて、教室に影響を及ぼしている可能性があります。

社会からの要求がどんどんエスカレートし、教員の負担は増える一方です。それなのに現状の業務は一向に見直されません。そうした状況がある中で教員間のサポートが弱ければ、孤立して追い詰められた末に、力でコントロールしなければという考えに傾いてしまうでしょう。

加えて、子どもが多様化している現状もあります。私は特別支援学校の教員という立場で、小中学校から子どもの行動観察などを依頼されることがありますが、クラスに入れない、集団になじめない子どもが、今はどの学校にもいるような状況になってきています。

教員がさまざまな変化にさらされている一方で、自己裁量の範囲は狭い状況があります。つまり、「教室マルトリートメント」に陥りやすい環境にあるのです。

――お話を聞くと、子どもや保護者を「本来は顧客の立場」と表現するなど、学校現場ではあまり耳にしない言い回しがよく出てきます。

私は大学を卒業後、スイミングスクールに就職してコーチをしていました。そのために、そういう言い回しになるのかもしれません。当時、スイミングスクールはどこも顧客の獲得に必死で、子ども一人が入会するために、膨大なエネルギーを費やしていました。入会後も、「やめてもらっては困る」と、受け手側のことを必死に考えてサービスを提供していたので、教員に転職したときには「何もしなくても子どもが来てくれることを、決して当たり前と考えてはいけない」と感じました。

当時の養護学校に着任したのですが、何も分からないど素人の私がこれほど給料をもらえるのはすごいことであり、甘えてはいけないと思いました。また、これほどサービスの提供側の事情が優先される業界だということに驚きも感じました。

――特別支援教育が専門だったわけではなかったのですね。

全くの門外漢で、たまたま配属されたのが養護学校だったのです。カルチャーショックという表現では足りないくらいの衝撃を受け、それまで常識だと思っていた価値観がことごとく覆されました。

――その後、小中学校への異動は希望しなかったのでしょうか。

特別支援教育に携わって「この道は奥が深い」と強く感じるようになりました。研究すると次から次へと新たな知見が増えましたし、学校には常にそれまでいなかったタイプの子どもが入学してきます。保護者も人一倍頑張っていて、一つとして同じ事例がないというのも、奥の深さを感じました。

さまざまな職種と連携できる点も、この仕事の醍醐味(だいごみ)です。これまで、医師や心理職、理学療法士、言語聴覚士、放課後等デイサービス、児童相談所、子ども家庭支援センターと、挙げたらきりがないほど多くの人と出会えて、良い刺激を得ることができました。

【プロフィール】

川上康則(かわかみ・やすのり) 1974年、東京都生まれ。東京都立矢口特別支援学校主任教諭。NHK「ストレッチマン・ゴールド」番組委員や一般社団法人日本授業UD学会理事などを歴任。『教室マルトリートメント』(東洋館出版社)、『〈発達のつまずき〉から読み解く支援アプローチ』(学苑社)、『こんなときどうする? ストーリーでわかる特別支援教育の実践』(学研プラス)、『通常の学級の特別支援教育 ライブ講義 発達につまずきがある子どもの輝かせ方』(明治図書)など著書多数。