小学校でプログラミング教育が必修化され、デジタル人材の育成に向けた期待が高まる中、課題とされているのがIT分野のジェンダーギャップだ。理工系分野やIT業界で働く女性の割合は依然として低調で、国際的に見ても大きな後れを取っている。そんな状況を変えようと奮闘するNPO法人Waffle(ワッフル)の共同創業者・田中沙弥果さんに、女性のIT分野への進出を促すために何が必要を聞いた。(全3回)

――Waffleでは中高生の段階から女子がIT技術に触れ合う機会を提供しています。具体的にどんなプログラムを手掛けているのでしょうか。

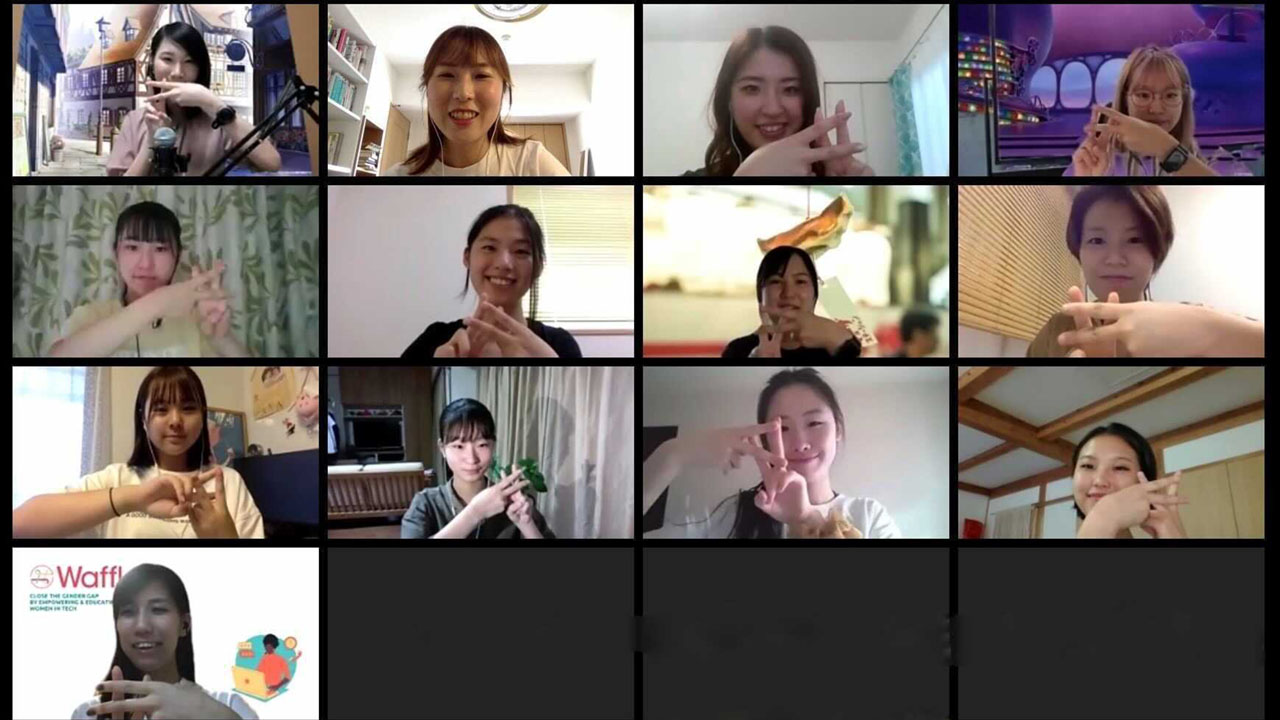

主に3つの活動を展開しています。1つは女子中高生向けのプログラミング教室「Waffle Camp(ワッフルキャンプ)」です。2日間でホームページを作るほか、現役の女性エンジニアのロールモデルに話を聞くことができるオンラインワークショップです。今年度は全国7カ所で開催しました。中高生の段階からプログラミングに触れ、IT分野へのキャリアイメージが持てるよう支援しています。

2つ目は、延べ世界100カ国、2万3000人が参加する女子中高生向けのアプリコンテスト「Technovation Girls(テクノベーション・ガールズ)」の日本チームへのサポートです。SDGsの課題解決を図るために、アプリ開発やビジネスプランを学ぶ約3カ月のプログラムで、成果物はイベントで披露します。今年度は日本から女子中高生120人が世界に挑戦し、Waffleが全面的にサポートしました。

3つ目はIT系のキャリアに興味がある女子大学生・大学院生を対象とした1年間のプログラミング研修「Waffle College(ワッフル・カレッジ)」です。今年4月にスタートした新しい活動で、初心者レベルの人からITエンジニアへの就職をサポートします。初回の募集では、350人もの応募がありました。80人に絞って開講し、8月までの半期で基本のスキルを習得した上で、現在は後半のプログラムが進行中です。最終的には技術系インターンに就けるレベルにまで引き上げていきます。大学1年生から4年生まで、幅広い学生が受講しています。

――女子中高生に特化した取り組みを始めた理由を教えてください。

女子中高生に絞った理由は2つあります。一つは私の原体験です。前職は、プログラミング教育を推進するNPO法人みんなのコードで、小学校向けの出張授業を担当していました。ちょうど2017年前後、小学校のプログラミング必修化の移行期間の頃です。

実を言うと、私もその段階では自分の中にバイアスがあって、「女子はプログラミングに興味を持ちづらいんじゃないか」と思っていました。でも、実際に授業をしてみると、男の子も女の子も、みんな楽しそうにプログラミングしている姿を目の当たりにしたんです。その様子を見て、「プログラミング教育の未来は明るいな」とワクワクしたのを覚えています。

その一方で、中高生向けのプログラミングコンテストやイベントに行くと、女子が極端に少なく「あれ?」と思いました。学校では楽しそうにプログラミングを学んでいるのに、「さらに学びたい」人が集う場所、進路につながる場所には女子がいないんです。これは問題だと思いました。

いろいろと調べてみると、日本だけではなく米国でも同じような問題が起きていることが分かりました。米国ではコンピューターサイエンス系の学部の女性比率が低く、1980年代よりも減少しているとのことです。恐らく、日本でも同じ問題が起きているだろうと思いました。それが女子中高生を対象にした活動を始めた理由です。

もう一つは、日本の工学部の女子学生比率が16%以下で、ICT関連の仕事に興味のある女子の比率も3.4%にすぎず、OECD加盟国中最下位というデータを知ったことでした。日本は女子に対してIT系への興味を喚起できず、進路に結び付けられておらず、背景には中高段階での文理選択があると思いました。日本では一度文系を選んでしまうと、理系へ転換するのが困難です。なぜなら、「数学を履修していないから理系の学部に進学できない」という問題が起きてくるからです。そのため、文理選択前の中高生の段階で、何らかの介入が必要だと考えました。

――それまでは中高生向けの授業などはやってなかったのでしょうか。

みんなのコードに入る前は、IT分野で起業することを目標にしていたんです。Uber (ウーバー)やAirbnb(エアビーアンドビー)などのテクノロジーを活用したサービスが盛り上がっていた時期で、「起業=IT」というイメージがありました。自分もそんなサービスを立ち上げて起業できたらいいなと思い、「それならプログラミング」だと勉強をし始めたんです。

でも、実際に勉強をしてみると、ITサービスの開発という起業にはあまりパッションが湧かないことに気付きました。むしろプログラミングを子どもたちに教える方が自分には合っていると思い、みんなのコードの代表理事の利根川裕太さんとSNS経由で知り合って、彼のもとで働くことになりました。

――大人になってからプログラミングを学んだのですね。高校時代は理系だったのでしょうか。

はい。高校時代は理系でした。私は大阪のわりとのんびりした所で育ちました。女性の多くは、パートで働いているような地域です。そうした中、母からは薬剤師になることを勧められていました。当時は私も同意していましたが、大学受験の前にたまたまオーストラリアに2週間ぐらい短期留学したのがきっかけで、外国語系の大学に進学したんです。

――それで、薬剤師への道はなくなったのですね。

一応、薬剤師資格の取れる大学も受験はしたのですが、化学で全然点数が取れなかったんです。それで外国語系の大学へ進みましたが、就活する段階になって、周りがホテルや航空会社を目指す中で、私は興味が持てなかったんです。卒業後はテレビ制作の仕事をするなどして、いろいろと人生に迷った時期を過ごしていました。

――その一つで、起業にもチャレンジしてみたということでしょうか。

はい。ただ、私には社会人経験が足らず、戦略的思考や物事を立ち上げる力が弱過ぎることに気付いたんです。そういう力を身に付けないと自己成就はできないと思いました。

先ほど、みんなのコードの利根川さんについて話しましたが、彼は印刷業界向けサービスで有名な「ラクスル」の共同創業者であり、元々はITエンジニアです。彼が教育分野とプログラミングに関する新しいNPOを立ち上げることをSNSで知り、私はフルタイム職員1号として入社しました。

――利根川さんの影響が大きかったのですね。

「利根川さんがやるなら手伝おう」といろいろなメンバーが結集し、私自身もゼロから1を生み出す方法を学ばせてもらいました。そして、みんなのコードで学校に出張授業をしに行くなどする中で、先述したジェンダーギャップに気付いたんです。そんなこともあって、しばらくは本業とは別にボランティアで女子中高生向けのプログラミングイベントを運営していました。2年ぐらい続けていたのですが、そろそろ本格的にやった方がいいなと思い、みんなのコードを卒業したんです。

【プロフィール】

田中沙弥果(たなか・さやか) 1991年生まれ。2017年、NPO法人みんなのコード入職。文科省後援事業に従事したほか、全国20都市以上の教育委員会と連携し、学校の教員がプログラミング教育を授業で実施するために事業を推進。17年から女子およびジェンダーマイノリティーの中高生向けに、IT教育の機会提供を開始。19年にIT分野のジェンダーギャップを埋めるため、一般社団法人Waffleを設立。20年、Forbes JAPAN誌「世界を変える30歳未満30人」を受賞。内閣府若者円卓会議委員。経産省「デジタル関連部活支援の在り方に関する検討会」有識者。