社長として自身の会社を経営しながら、奈良県生駒市の公務員として「教育改革担当」を務める――。㈱新閃力代表取締役社長の尾崎えり子さんは、2020年4月からそうした前例のない「官民兼業」で、同市の教育改革に臨んでいる。インタビューの1回目は、生駒市に関わるようになった経緯や具体的な活動内容について聞いた。(全3回)

――尾崎さんは会社を経営しながら、奈良県生駒市の職員もしています。まずは経緯を教えてください。

生駒市は公務員の副業や兼業を認める、数少ない自治体の一つです。19年の秋に生駒市からのオファーでイベントに登壇した際、同市が社会人のプロ人材を募集していると知ったのがきっかけでした。当時、私は千葉県の流山市で会社経営をしていましたが、以前から公教育の変革に関わりたいと考えていたので、採用試験を受けることにしました。

――その後、197人中2人という高倍率を突破して採用され、20年4月から社長業との兼業が始まりました。現在はどのような働き方をしているのですか。

月12日間程度の勤務で、だいたい連続した4日間は生駒市に出向いて勤務します。残りの8日間はテレワークが認められています。

――「教育改革担当」ということですが、生駒市ではどんな仕事をされているのでしょうか。

教育改革というと非常に範囲は広いのですが、私の役目は社会に開かれた教育課程の実現を目指して、「学校と社会」「今と未来」をつなぐ取り組みを行うことです。テーマはキャリア教育を中心にSDGsや防災、バリアフリーなど多岐にわたりますが、子どもたちにできるだけいろいろな価値観に触れてもらえるような授業を企画します。企画によっては、福島県など違う地域からオンラインで講演していただくこともありますし、海外からゲストティーチャーを招くこともあります。

――生駒市の学校で「地域の『デジタル図鑑』を作る」「となりのクラスのアフリカ組」「オンライン職業体験」など50以上の授業を実現されてきました。このうち今年度のキャリア教育推進連携表彰の優秀賞にも選ばれた「地域の『デジタル図鑑』」は、具体的にどのような授業なのでしょうか。

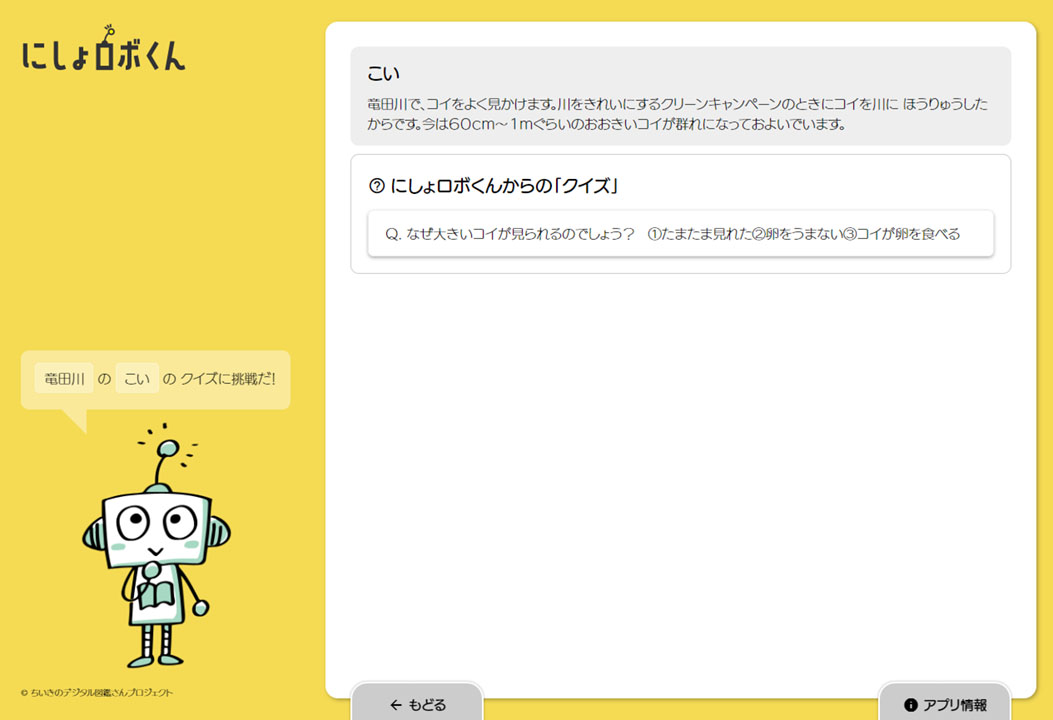

生駒南第二小学校で21年度から実施しているもので、1人1台端末を活用したプロジェクト型の学習活動です。子どもが地域で集めた情報をタブレット端末に入力し、それらを蓄積して「デジタル図鑑」を作るというものです。図鑑は擬人化し、「にしょロボくん」というロボット型のキャラクターにしました。子どもに「情報を教えたい」と考えてもらうのが主な狙いです。

この実践は、全校児童で1年間かけて取り組みました。この学校には縦割り活動「はばたきタイム」があるのでその時間を活用し、1年生から6年生までの異学年チームをつくって取り組んでいました。

――全校で1年かけて取り組んだとのことで、多くの人手が必要だったのではないでしょうか。

そうですね。教職員が関わったのは言うまでもありませんが、大学や地域のお店、市民団体など、多数の外部団体とも連携しました。そうして多くの人たちが関わることで、実現したプロジェクトです。

まず、システム開発や機能追加は奈良先端科学技術大学院大学ユビキタスコンピューティングシステム研究室と学校が協働しました。また、情報収集では校区内の自治会や各種団体、施設、お店などの協力を得たのに加え、地域ボランティアの方々に「メンター」として各チームに参加してもらいました。そして「にしょロボくん」のデザインやキャラクターづくりでは、市民団体「CODE for IKOMA」にサポートしてもらいました。

――尾崎さんが外部との懸け橋になることで実現したのですね。具体的に児童はどのような活動をしたのでしょうか。

1学期は5、6年生が中心になって、縦割りの12チームがそれぞれ、「竜田川」「お店」「公園」など調べるテーマを考えました。

2学期はテーマに沿って情報を収集し、それを3学期にクイズ形式に編集してデジタル図鑑を完成させました。「竜田川の井堰でせき止められた水はどこまで届いているか」「生駒萩の台郵便局にお菓子が置いてある理由は?」「生駒の昔話に出てくる『暗峠(くらがりとうげ)』の由来は?」など、掲載した情報は500以上に上ります。22年3月からは、ウェブアプリ「にしょロボくん」として一般公開もされていますし、今年度も子どもたちは新しい情報をアップデート中です。

――授業づくりの方法を教えてください。

料理の工程に例えて説明します。最初は「じっくりだしを取る」。時間をかけて先生と話し合う作業です。授業づくりを進める上で、何よりも大切にしているのは「先生のやりたいこと」を実現するということです。「じっくりだしを取る」は、それを本音で語ってもらう段階です。

とはいえ、いきなり先生に「何に困っていますか?」と尋ねたら戸惑わせてしまうので、まずは私が自己開示します。何がしたくて今ここにいるのか、先生とどんなことをしたいのかを本音で話します。その上で、先生方と対話を丁寧に重ねながら一緒に方向性を考えていきます。この話し合いは必ず対面でします。メールでは先生の真意や言葉の背景が理解しきれませんし、オンラインでは考えて言葉にする沈黙の時間が取りにくいからです。

次なる工程は「新鮮な材料の入荷」。子どもの現状を把握し、子どもの意見を取り入れる作業です。特に中学の授業を考える際には、ほぼ毎回生徒にウェブアンケートを実施しています。「興味があること」「『大人になる』『働く』へのイメージ」「将来の不安」などについて聞き、授業のコンセプトや手段を検討する材料にします。

ポイントは定量的分析と定性的分析の両者を実施すること。定量的には授業実施の前後で、数値化したデータに基づき比較できるよう、5段階評価する項目を用意します。

定性的なコメントはいったん目を通した後、生徒の思考特性を知るためワードクラウドを活用してデータの見える化を図ります。よく使われるキーワードを把握したり、言葉の関連性を見たりして、生徒の思考を想像するのです。

――下準備を重視するのですね。その次はどのような工程になるのでしょうか。

次は、私の棚から調味料を取り出します。私は普段から、漫画やテレビ番組、漫才など面白いコンテンツを見てノウハウとして保存し、ビジネスの世界でも新事業やサービス、面白いテクノロジーに触れるたびにアイデアノートにためていきます。それらのアイデアやノウハウを工夫しながら素材の入っただしに入れていくことで、面白い味に仕上がっていきます。

かつては1年間、お笑い養成所に通ったこともあります。それも授業の調味料を増やすためでした。お笑いネタはアイデアの宝庫で、エネルギーと時間を費やす価値があります。

次の工程は、だし、材料、調味料を入れて煮込むこと。ひたすら考える作業です。ICTの活用も調味料として、必要なら取り入れることにしています。

――これで料理の完成ですね。

料理が完成した後は盛り付けです。「食べてみたい」とワクワクしてもらえる盛り付けにするのがポイントです。授業が始まった瞬間「何が始まるのかな」とドキドキしてもらえるよう、「オープニング」「衣装」「発表へのフィードバック」を必ず一工夫します。

――どのような工夫ですか。

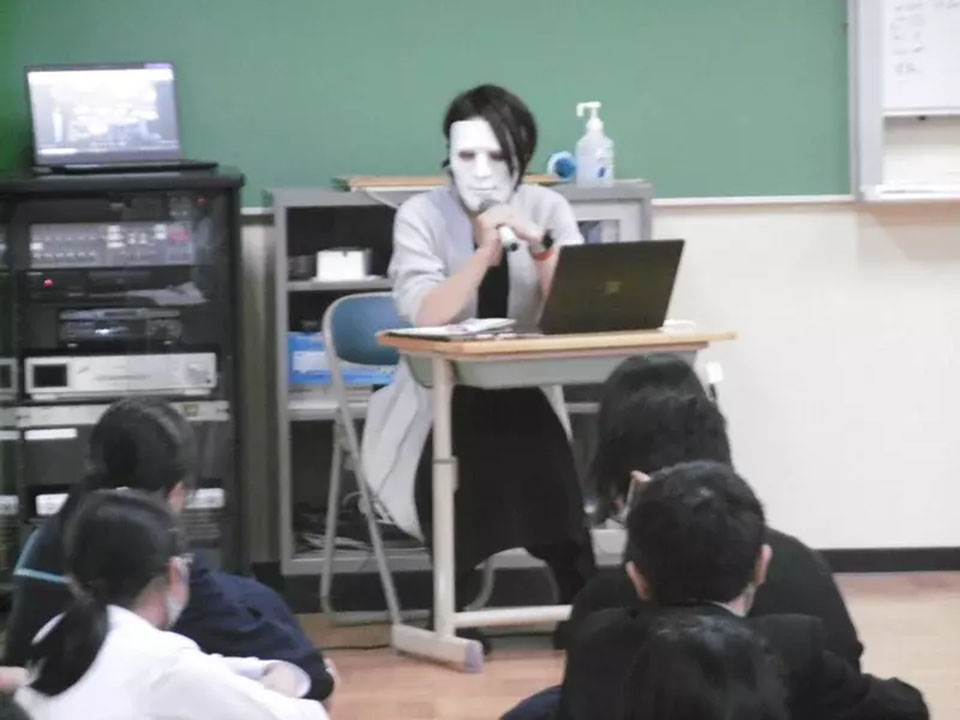

例えば、生駒市の中学2年生向けにキャリア教育の授業「サバイバルゲーム~2030年まで生き残る塾を経営してください~」を実施した際には、冒頭は画面上で「ゲームマスター」として登場し、音声を変えてルールを説明しました。そして、サプライズで仮面姿になって教室に現れました。

授業では、生徒がチームごとに戦略を立てている間、10分おきにルーレットを回して、さまざまな社会変化や災害を起こします。それに合わせて生徒が戦略を次々に変更するという流れです。最後まで生き残ったチームには思考プロセスを発表してもらい、その全てに対し、私が起業家の視点からフィードバックしました。

――「キャリア教育の授業」という言葉からは想像がつかない内容ですね。

常に先生と子どもたちの斜め上をいく授業づくりを意識しています。そして最後は、食べた人の感想を聞く工程です。「伝えた」と「伝わった」は違うので、実施後に必ずアンケートを取って、次の授業を考え始めるようにしています。

【プロフィール】

尾崎えり子(おざき・えりこ) ㈱新閃力代表取締役、㈱市進ラボ社外取締役、奈良県生駒市教育指導課など。太田プロダクションお笑い養成所13期卒業生。ビジョンは「親の文化資産に寄らない人脈と経験をすべての子どもたちへ」、ミッションは「バカバカしく大爆笑しながら仕組みをつくる」。現在、経営者と公務員の二足のわらじを履きながら、ビジネスと教育をつなぐ役割を担い活躍中。いばらの道、新しいことが大好き。憧れは楊端和(『キングダム』)。小学生の子どもがいる母親でもある。