「僕の前に道はない」――。自身の会社を経営しながら、公務員として奈良県生駒市で教育改革を担う尾崎えり子さんは、前例のない働き方をする中で高村光太郎の詩に共感したという。インタビュー第2回では、「社長兼公務員」という道なき道を切り開くまでの経緯を聞いた。(全3回)

――大学卒業後から現在までの歩みを教えてください。

2006年に大学を卒業して、新卒で経営コンサルティングの会社に入社しました。ここでは組織人事コンサルティングや大手企業へのIRコンサルティングの営業を手掛けていましたが、結婚を機に転職しました。その後、企業内起業で子会社を設立し、執行役員として幼児向け通信教材の開発などに関わりました。

それからしばらくして第一子を出産し、育休を取った後にその子会社の社長になったのですが、第二子を出産後に退職しました。

――なぜ、退職されたのですか。

当時、2人の子どもの夜泣きに悩まされる中で、毎日往復3時間かけて通勤をしていて、ひどい睡眠不足が続いていました。そんなある晩、夜泣きに対応している時、ふと「この子の口をふさいだら1分でも私は眠れるのかな」なんて考えてしまったんです。次の瞬間、われに返り「このままでは自分が壊れる」と感じ、すぐに本社の社長に退職の意向を伝えました。

その後、3カ月間はフリーランスで仕事をし、イベント設計や企画立案などの依頼を請けていました。でも、報酬が交通費にもならない額だったこともあり、「対等にお金をもらうには株式会社を作るしかない」と考えるようになりました。そして、「子どもの力をビジネスの実益に生かすこと」を事業内容と決め、14年に地元の千葉県流山市で起業したのです。

――具体的に、どのような事業をされているのでしょうか。

現在は主に3つの事業を行っています。1つ目は「新規事業コンサルティング」です。マンションや食品など新しい事業や商品サービスを作るときに依頼を受けます。最近は教育分野での新規事業のお話が多くなりました。2つ目は「シェアオフィス」です。街で新しい働き方を実現するための場所を作っています。3つ目は「教育研修」です。子どもから大学生、社会人に至るまで教育研修のプログラムを作ったり、講演をしたりしています。

――尾崎さんがプロデュースした民間学童「ナナカラ」が好評を博し、6教室に拡大したとのことですが、なぜ学童事業に関わることになったのでしょうか。

ナナカラの母体である市進ホールディングスが、新しく学童事業を流山おおたかの森で展開しようと検討しているタイミングで、私に「一緒に作ってほしい」とアプローチをしてくれました。私も流山市で子ども子育て審議委員をしていたので、学童が足りなくなることは目に見えていました。なので、一緒に地域の子育て環境の課題を解決するような学童を作ることにしました。学童の課題は「高学年になると行きたがらない」ということでした。そのため、高学年になっても通いたくなるような子ども主体のプロジェクトを実施する学童をコンセプトにしました。

――22年4月には「コンセプトブック」と題して、ナナカラがどのような学びを目指すのかを示しながら、通う子どもを応援する本を制作したそうですね。

はい。ナナカラを立ち上げて8年目に入り、開校時に第一期生として入ってきた小学1年生が中学2年生になりました。このタイミングで一度立ち止まり、必死に走ってきた7年間を振り返ることにしたのです。

学童で過ごす「目的のない放課後」を未来に活きる時間にするために、これまでさまざまな取り組みを実施してきました。子どもたちが会社を設立・運営していく「ナナカラ会社」や、子どもたちが先生となり、得意分野を教える「子ども先生」、専門家から自分の好きな分野を学べる「ナナカラ大学」などです。

コンセプトブックの制作を通して「今までの取り組みは子どもたちに何を残すことができたのか」を考え、私たちが今後向かっていく方向性を決めたいと考えました。

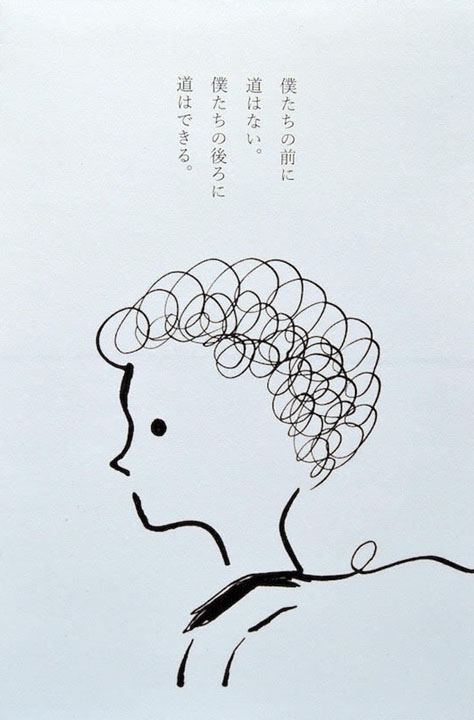

――高村光太郎の「道程」が本の軸になっていますね。

ナナカラは決して魅力的なコンテンツを最初から用意していたわけではなく、子どもたちが「やってみたい」ことを一緒に考えながらつくってきました。そのため、想像もしていないことがたくさん起こりました。今も毎年、子どもたちの希望や好奇心によって取り組む内容を変えています。

常に新しいことに取り組み続けている状態をコンセプトブックの中でどう表現しようかと取締役と話していた時、ふと「僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる」という高村光太郎の言葉を思い出したんです。私たちが大切にしてきた考え方とピタリ一致しました。そうして「道程」を軸にして、ナナカラの子どもたちの視点で編集したのです。

――「僕の前に道はない」はナナカラでの取り組みに限らず、尾崎さんご自身の生き方にも通じる言葉です。社長と公務員の兼業は前例がないことですが、不安はなかったのでしょうか。

私よりもむしろ、生駒市の方々の方が不安だったんじゃないでしょうか。現場を知らない人間が、ただちゃぶ台をひっくり返しに来るんじゃないかと恐れていた人もいたかもしれません。それは教育現場に限った話ではなく、どんな組織でも得体のしれない人が来るのは怖いし、「改革」と称して新しいことが始まるのは不安なものです。

もちろん私も不安でしたが、第一に考えていたのは「私がやりたいことをやりに来たのではなく、学校現場が困っていることを解消し、皆さんがやりたいことをかなえに来た」というスタンスを貫くことでした。

――しかも、勤務開始が20年4月で、ちょうどコロナ禍での休校の頃でした。

はい。現場は混沌(こんとん)としていました。そうした中、私にできることを所属の教育指導課に聞いたところ、「コロナ禍に関して全国の学校現場の情報を調べてほしい」と言われました。そこで、北海道から沖縄まで全ての教育委員会のホームページを調べ、休校状況や給食の有無、部活動の実施状況、運動会の開催可否、分散登校の状況などを整理しました。

それから、他の自治体と同様に生駒市でも、先生方が授業動画を撮って配信していたので、アップされた動画500本を全て見た上で、アクセス解析を行いました。どの学年のどの教科が見られているか、どのような教え方だったら子どもが継続して見られるか、さまざまな視点から調べてレポートにまとめました。現場が忙し過ぎて手が回っていないことについて、時間とエネルギーが余っている私が引き受けるというところから始めたのです。

当初とは異なる役回りを担う形にはなりましたが、それでも「やり続けることに意味がある」と思い、ひたすら「尾崎がここにいます。こんなことができます。だから頼ってください」と伝えながら、「教育指導課から求められることは全部やる」という姿勢でいました。

それからしばらくして「全国学力・学習状況調査の結果を尾崎さんの目線で分析してもらえませんか」と言ってもらえたんです。そうやって少しずつ、私自身の専門性が発揮できる仕事を任せていただけるようになりました。

――その間、モチベーションを保ち続けるのは大変だったんじゃないでしょうか。

そもそも私は、「いばらの道をいかに自分の力で切り崩していくか」に人生の価値があると考えています。だから、大変だったなんてことはありません。ワクワクする感情の方が強かったですね。

【プロフィール】

尾崎えり子(おざき・えりこ) ㈱新閃力代表取締役、㈱市進ラボ社外取締役、奈良県生駒市教育指導課など。太田プロダクションお笑い養成所13期卒業生。ビジョンは「親の文化資産に寄らない人脈と経験をすべての子どもたちへ」、ミッションは「バカバカしく大爆笑しながら仕組みをつくる」。現在、経営者と公務員の二足のわらじを履きながら、ビジネスと教育をつなぐ役割を担い活躍中。いばらの道、新しいことが大好き。憧れは楊端和(『キングダム』)。小学生の子どもがいる母親でもある。