国際的に見ると、教員研修は、参加が義務付けられているか、昇任や昇給のために参加が必須となる国が多い。しかしデンマークは、その両方ともない数少ない国である。個々の教員が主体的に学べる社会として肯定的に見ることもできるが、国内の動きや調査からは別の見方も浮かび上がってくる。

デンマーク教員組合は2022年度から3日間の研修講座を始めた。美術、音楽、食品科学、キリスト教、社会科学などの教科が対象で、いずれも無料だ。多くのコースはすでに定員に達していて、人気ぶりがうかがえる。

研修を担当するレジッツ・フランノフ氏は、組合員からの長年の要望がコースの開講理由だと述べるが、その背景には全般的な研修機会の不足もある。多くの自治体が教員研修に予算をほとんどつけていない。そもそも、デンマークには教員研修を規定した法律がない。

研修に参加すると補助金が出ることもあるが、その補助額は教科によって異なる。物理・化学やデンマーク語は受講料のほとんどが補助される一方で、キリスト教や美術は少なく、受講者の自己負担額が増える。組合は、そのような教科の研修を無料で開講してニーズに応えようとしている。

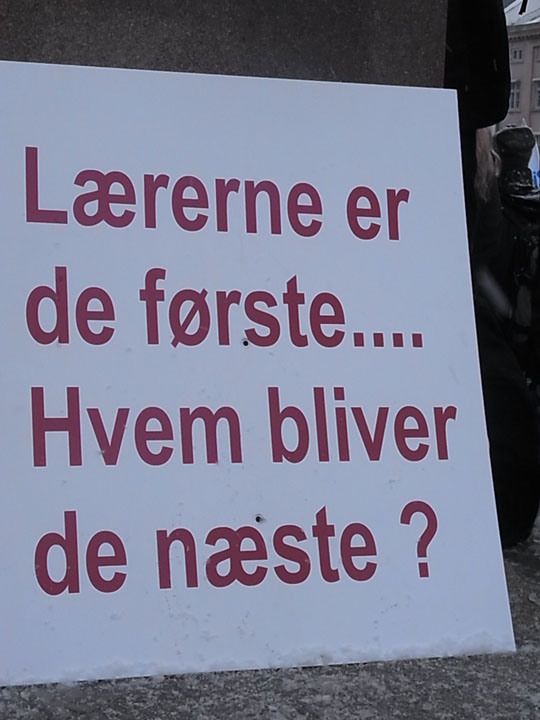

デンマーク教員組合の代表ゴードン・ウースコ氏は「デンマークでは、いったん(教員養成課程で)4年間の基礎的な教育を受けたら、専門性を更新しなくても、その後の教職キャリアをうまくやっていけるという、変わった考え方がある」と述べる。そして、「教員の継続的な職能開発は、選択制ではなく職務の一つであるべきだ」と主張する。

国民学校(日本の小中学校に相当)の教員養成は、全国7つの専門職大学で行われている。政治家や校長は、4年間の養成課程を終えた初任者教員に対して、初日から一人前の教員として働くことを期待している。この傾向は近年、さらに強まっている。

では、教職の専門性は高く評価されているのか。OECD(経済協力開発機構)が18年に実施した『国際教員指導環境調査(TALIS)』において、「教職は社会的に高く評価されていると思う」と回答した教員は18%であり(調査参加国平均32%)、社会的に高く評価されていないと感じている教員が多い。また、教職への満足度という点でも、85%(同92%)で、参加国の中で最も低い国の一つである。

TALISでは、初任者教員を支える研修やメンタリングの機会が乏しいことが指摘されている。研修に関する国の仕組みがないために、本来は各学校の校長が初任者をサポートすることが期待されるが、その支援は初任者教員が望むよりはるかに少ないという実態がある。

これまで、初任者教員に対する支援、メンタリングなどが提案されると、政治家から「教員になぜそれが必要なのか?看護師や法律家は必要としているか?きっと教員養成が不十分だからに違いない」という声が挙がってきた。

しかし、年々、教員の仕事の複雑さ、困難さは増加している。クラス内の文化的な多様性は増し、生徒の保護者との連携も複雑化している。地域の格差も広がり、対話や共感的な姿勢、多様な指導法への対応も求められている。

初任者教員を支援する動きは、これまでにもいくつかの自治体で見られ、プログラムの開発や初任者教員を支える全国ネットワークも創設された。しかし、13年に教員の労働時間を巡って教員組合が自治体連合と対立したため、この余波を受ける形で、多くの自治体で下火になってしまった。

さらに、翌年の国民学校改革で教員の仕事量は週当たり3~4時間増加し、保護者や同僚との連携、授業準備、そして初任者教員へのインフォーマルな支援の時間が減った。経験豊富な同僚と協働したり対話したりする時間がなくなり、初任者教員は、仕事上の大きなプレッシャーと、フォーマルにもインフォーマルにも支援が受けづらい状況に追い込まれている。

現在、教員の平均年齢は45歳、34%が50歳以上だ。教員の高齢化、そして将来的な教員不足も予測される中、初任者教員を支える施策の導入が急がれる。