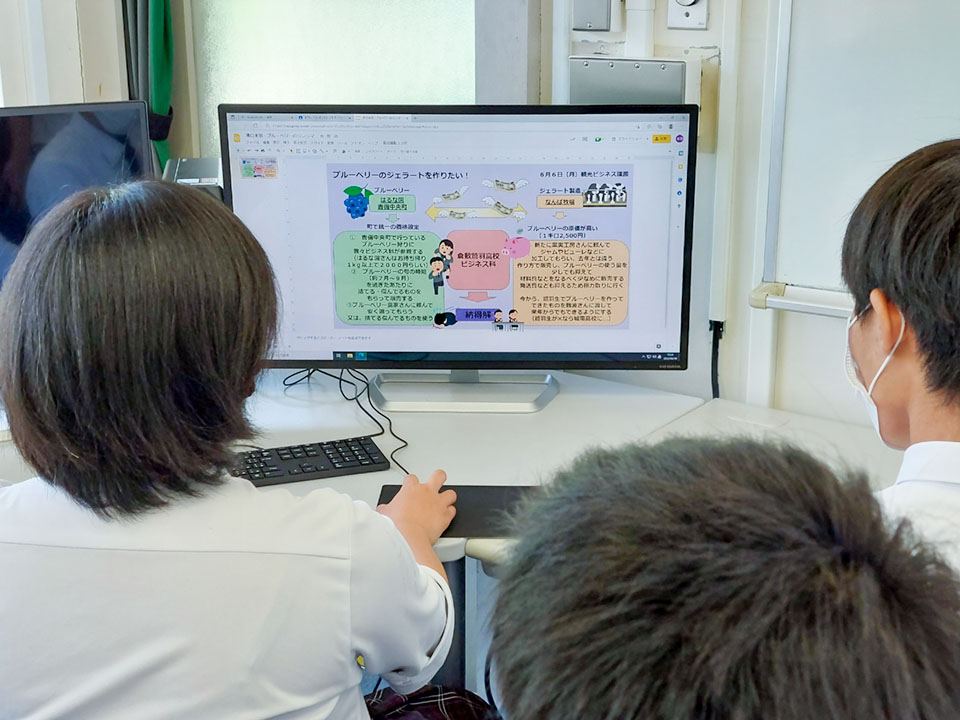

岡山県立倉敷鷲羽高校ビジネス科の生徒たちは、2つ以上の事業者の間に入って、さまざまな課題を乗り越える「こじまっちんぐ(ジレンマ克服型開発実習)」に取り組んできた。そうした学びが、国立大などへの進学実績にもつながっていると担当の大池淳一教諭は話す。鳴門教育大学の大学院で研究も進めている大池教諭に、インタビューの最終回では実習の研究分析なども踏まえつつ、商業科の将来像について聞いた。(全3回)

――「こじまっちんぐ」などをテーマに、大学院でも研究をしています。経緯を教えてください。

商業分野は分野の特性なのか、そもそも学術論文がとても少ないのです。実践発表や実践報告はたくさんあっても、学術的な知見から科学的根拠に基づいて分析している論文は多くありません。私自身もこれまでの実践については、生徒の成長を感じつつも、まとめるときは都合の良いところだけ切り取って「こういう力が付きました」と書いていました。

そこに科学的な根拠はなく、自分が恣意(しい)的に良いと考えていただけなのだと思います。そのため、今まで自分が推進してきたことをきちんと説明できるようになりたいというのが、大学院に入った一番の理由です。

――実際に入ってみて、いかがですか。

日々学びしかないですね。特に指導教官の藤村裕一教授との出会いは私の教育観を大きく転換させることになりました。実践については「コミュニケーションスキル評価尺度」というものがあって、「ジレンマ克服型商品開発実習」の成果をこの尺度で測っています。5件法で全部の質問に対する答えの平均が実習前は3.8だったのですが、実習後は 4.1に上がるなど、データからでも生徒たちの成長が証明されました。こうしたエビデンスは大学院に入っていなければ得られませんでした。

――教育分野の論文は、確かに理論研究より実践事例の方が多いように思います。

農業や工業などの分野はきちんと分析している論文が多いのですが、商業分野は感覚でやっている面が強い。私もそうなんですが、物事を感覚的に進めるのは持続可能ではないと思います。それでは担当する教員がいなくなるとできなくなります。「あの先生だからできる」という教育法をきちんとモデル化し、他の教員でも転用可能にすることも目指していることの一つです。

――日本の企業にも、感覚で意思決定する文化があります。

中小企業などはそういう傾向もあるようですね。1年間だけなんですが、私は岡山県産業振興財団の研修に行かせてもらった経験があります。中小企業支援課というところで1年間に100社以上の現場を見せていただきました。小規模の会社はマーケティングの専門的な部門があるわけではなく、「なんとなく」のさじ加減でやっているように見えました。もちろん良い面もありますが、どうしても「人頼み」になってしまい、持続可能とは言いにくいかもしれません。

そうした経験からも、根拠を持って物事を語ることの大切さを日々感じています。先日、ある生徒と面接したのですが、「今まで根拠がなかったから自信を持てなかったけれど、根拠を持つことで自信を持って言えた」と話していました。また、「自分事として取り組んだから根拠を持つことができた」とも話していました。こうした話からも、「ジレンマ克服型商品開発実習」の成果を感じているところです。

――「こじまっちんぐ」は、地域から県内、全国、そして海外へと広がっていますが、当初の狙い通りに行ったと思われますか。

私が商業科の教員としてもともと考えていたのは、倉敷市の中でも児島という地域から預かった生徒たちを、将来は児島地域に還元できる人材に育成したいということでした。ただ、それだけを目指すと「地元で就職」という選択になってしまいます。そうではなく、例えば生徒が進学して経済やビジネスを学んだ上で、いずれ児島に帰ってくるという形でもいいと思います。あるいは都市部の会社に就職して、児島の企業とビジネスをするような道も考えられます。

進路指導では生徒たちに「行けるところではなく、行きたいところに行きなさい」と話しています。本校には不本意入学の生徒も多く、高校入試の段階で「自分は勉強ができないから」などと言う生徒もいます。その意味でも本校の生徒たちには、商業の学びを通じて非認知能力を高め、夢を実現できる力を付けてあげたいと考えています。

――実習の成果は、進学実績にもつながっているのでしょうか。

3年間の取り組みを通じ、総合型選抜で愛媛大学、山口大学、学校推薦型選抜で香川大学に進学が決まった生徒がそれぞれいます。いずれも普通科の進学校の生徒と競っての結果です。この3人は、全国26校の商品を集めたマルシェを開催するきっかけになった「サステナブル・ブランド国際会議」に参加したり、福知山公立大学主催の田舎力甲子園で最優秀賞を受賞したりした生徒たちです。こうした活動に取り組んだことが、進学にもつながったのだと思います。

私自身も商業高校から大学に進学しましたが、当時の卒業生の進路はほとんどが就職でした。でも、今は私が担任するクラス31人のうちの21人が大学進学、就職は1人だけです。1年生の頃は大学進学なんて考えていなかった生徒も、商業の学びを通してもっと学びたいと思うようになったと話しています。

現実的な話をすれば、高卒の場合と大卒の場合とでは、就職後の賃金に差があります。入学後しばらくは、そうした現実も深く考えずに「自分の学力を考えると就職かな」と安易に考えていた生徒が、「もしかしたら大学にいけるかもしれない」と考えるようになってきました。ただ、本校でビジネスを学んだ生徒が地元の第一地銀の総合職に就職を果たすなど、地域産業を支える即戦力を育成するのも本校の使命だと考えています。

――これからの時代の商業科の役割をどう考えていますか。

今、商業高校は検定から離れようとする流れがあります。しかし、生徒たちに自信を持たせるためには、「やればできる」という経験をさせてあげないといけません。その一つの手段として、検定試験は非常に重要な役割を果たしています。

検定試験は勝ち負けではなくて、ある一定ラインを超えれば必ず合格できるものなので、生徒のモチベーションを高める意味でも効果的です。しかし、現在は商業高校が検定から離れ、探究型の取り組みに力を注ぐ傾向があります。ただ現実的には検定試験合格を推薦基準にしている大学もありますし、奨学金の基準として検定取得を設けている大学や専門学校もたくさんあるので、この部分は担保してあげなければいけません。

就職でも日商簿記検定3級を持っているかいないかが、採用・不採用の境目になることが実際にありました。だから、決しておろそかにできない。ただ、検定試験は合格させるためにかなりの労力が必要です。本当に手取り足取りしなければならない生徒もいます。結果が目に見えるだけに教員に負担感があるのかもしれません。

――倉敷鷲羽高校では、どちらに重点を置いているのでしょうか。

本校のビジネス科は新しくなって3年目ですが、「全部やろう」としています。検定もやるし地域のことも観光もやる。商業でしか学べない簿記や情報処理などのほか、経済に関する知識、基礎基本をしっかりと身に付けた上で、実習などとうまく融合させていくことが大事なのではないかと考えています。その結果、開校以来最高の検定試験の合格率と各種コンテストでの入賞実績など、十分過ぎる成果を残すことができました。

地域連携の取り組みは、普通科高校が進路実績のために取り組んでいる場合も散見し、商業科の高校は生き残っていく上でも、商業ならではの強みを持たなければいけません。商業の学びを問題解決に生かしていくことが大切で、原価計算であったりマーケティングだったり、根拠を持って問題解決に臨んでいく必要があると思います。

私としては今後、例えば実習を通して得た非認知能力の高まりについてエビデンスを取れるようなことをしていきたいと考えています。私自身は商業の教員のため、普通科の進学校へ異動することはないので、ちょっと自信を持てない生徒たちと接する機会が圧倒的に多いのです。そういった生徒たちに、「やればできる。夢はかなうんだよと」と根拠を持って伝え、伴走していきたいですね。

【プロフィール】

大池淳一(おおいけ・じゅんいち) 1976年生まれ。山口大学経済学部卒業後、岡山県の商業科教諭として採用され、現任校の倉敷鷲羽高校では20年より開設されたビジネス科の新設に携わり、現在はビジネス科長、学年副主任、就職指導係、クラス担任として新学科1期生の指導に携わる。昨年5月には新学科での実践が活育教育財団主催Next Education Awardにおいて最優秀賞を受賞。現在、鳴門教育大学大学院修士課程に在籍。モットーは「頼まれごとは試されごと」。