「今の日本の教育は、ブロック玩具の箱を開けたばかりのパーツの山のような状態」と語るAI研究者の松田雄馬氏。学校は「GIGAスクール構想」の前倒しでICT化が一気に進んだが、「今のEdTechは問題だらけ」だと指摘する。インタビューの第2回では、先端のデジタルテクノロジーを教育にどう生かすべきかを聞いた。(全3回)

――今の日本の学校教育を見て、どのような課題を感じていますか。

「ブロック玩具の箱を開けたばかりのパーツの山のような状態」だと思っています。探究学習、深い学び、プログラミング学習、アートを含めたSTEAM教育などが推進されていますが、そうした一つ一つの学びはブロック玩具のパーツ、すなわち部品にすぎません。

ブロック玩具には細かいパーツが山のように詰め込まれているので、どのように組み立てればいいか分からず、途方に暮れてしまいます。でも、設計図があれば、最初にどんなパーツをどこに配置して、どう積み上げていくべきか、段階的に分かるようになっています。

そうして作られた町やお城を見ると、新しい発想が次々と浮かび、自由自在に広げることができます。新しいパーツを買ってきて、組み込むこともできる。その結果、生きた町やお城に生まれ変わります。

もし、設計図がなかったら、膨大な部品の山を前にして楽しく遊べるでしょうか。勘のいい子であれば組み合わせを発見できるかもしれませんが、全員がそうした発想力や観察力を持っているわけではありません。

部品があるだけでは、町もお城もできません。学びについても同じです。一つ一つの学びをどのように組み合わせ、人生を組み上げていくのか。生き方の設計図が必要です。

――設計図がない学びを進めると、何が起こるのでしょう。

子どもは学びという名の部品を詰め込まれただけで、社会から置き去りにされていきます。今、日本の教育に必要なのは、日本に古くからある学びや新しい学びなどの部品を取り入れながら、生き方そのものをデザインすることです。一部の部品を切り出して学校という場所に押し付け、子どもたちや先生方を苦しめるのは終わりにして、新たな設計図を考える必要があります。

――一つ一つの学びを生きた知にする設計図ですね。

よほどの天才でなければ、設計図なしにブロック玩具は完成させられません。受動的な学びの先には、外からの命令なしには動くことができない生き方しかないのです。

――今はまだ、タブレット端末が無造作に積まれているような学校も少なくないと聞きます。

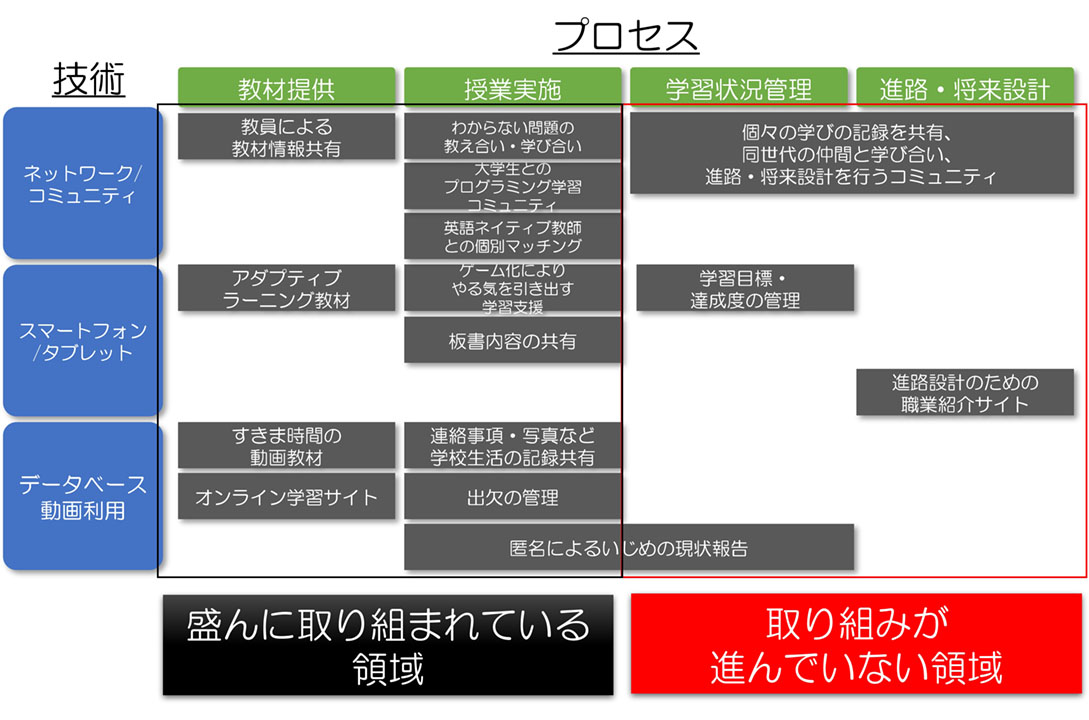

私は、今のEdTechは問題だらけだと思っています。図は、私がEdTechについて調査したものです。横軸に学校教育のプロセスを、縦軸に技術を描き、EdTechの取り組みを描いています。

こうしてまとめると、教材提供や授業実施に関しては多くの取り組みが行われているものの、そうした教材や授業を学ぶことで、子どもを将来どのような方向に導いていくべきかという将来設計、そしてその将来に対して今どの位置にいるのかを子どもが知る手掛かりが、ほとんどないことが分かります。

今の学校教育は、教科書の問題を解くことについては多くのテクノロジーが生まれています。一方、子どもの将来の可能性を広げる試みについては、ほとんど手がつけられていないのです。

――現状、学校はデジタルテクノロジーを生かしきれていないのですね。

教育向けのサービスでは、アダプティブラーニング用のものが作りやすいんです。そのため、4択問題をだんだん難しくしていったり、その人の得意不得意を把握して個別に出題したりするようなサービスが数多く出されています。

結局、やっていることは従来と一緒で、教科学習をデジタルに置き換えただけです。デジタルの強みを生かせていないし、子どもの成長を支えるものにもなっていません。

人間がどう成長したいかを明確にした上で、能力を高める手伝いをさせるという点でデジタルは最適なツールです。例えば、語学をマスターする際に、次々出される4択問題をいくら解いてもしゃべれるようにはなりません。そうではなく、「発音を上達させよう」と考えて横にネーティブの先生がいるように練習に付き合わせるのは、デジタルの得意分野です。VRも分かりやすい例で、深海でも砂漠でもジャングルでも、「百聞は一見に如かず」で、自分が知りたいことを探究できます。

――デジタルの力が人間の成長を支えるイメージですね。

できなかったことができるようになって、自分の生き方が変わっていくのです。そんなふうに人間の可能性を広げることにデジタルが使われていけば、すてきな世の中になるんじゃないかと思っています。

それとはまた違う話ですが、私が技術開発に携わっているスタートアップ企業は、日々多くの業務を抱える学校の先生方の話を聞く中で、「先生方が子どもたちと向き合う時間を増やすために、まずは先生の業務を減らそう」と考えたそうです。

そして先生方が毎年、何日間もかけて作成する時間割の調整を自動でできるシステムを開発しました。その結果、実際に先生が子どもと向き合う時間が増えたそうです。こういった取り組みはまだ希少で、現場の先生や子どもの将来に目を向けて開発されているデジタルテクノロジーはほとんどありません。

――アダプティブラーニングもプログラミング学習も、まだブロックの部品にすぎないのですね。

プログラミングの力が必要だからといって、小学校の時からプログラミングばかりやっていても意味がありません。やりたいことが見つかってからで十分です。その後、EdTechを活用して自分で力を培う。そういう方向に、教育もEdTechも向かっていくべきだと思います。

一方で、AO入試や会社の面接で「将来の夢は?」「何をしたいと思っている?」と尋ねられ、その質問に答えられないと駄目という風潮には疑問があります。学びだけでなく、夢を持つことすら強制されているように感じます。そうではなく、まずは生きること自体が大事で、その過程でごく自然に夢とか目標が生まれてくるのだと思います。

誰もがおのずとそうした生命知を発揮できる社会になれば、デジタルテクノロジーはそれを実現する上で手助けをしてくれます。そのためにはデジタルテクノロジーという「部品」を手にするだけではなく、自らの生命知を携えて設計図を描いていくことが不可欠なのです。

【プロフィール】

松田雄馬(まつだ・ゆうま) 京都大学大学院卒業後、NEC中央研究所でオープンイノベーションを推進。MITメディアラボ、ハチソンテレコム香港、東京大学との共同研究を経て、東北大学との脳型コンピュータープロジェクトを立ち上げ、博士号を取得した後、独立。合同会社アイキュベータ(現(株)オンギガンツ)を共同設立し、大手企業のAI/IoTを中心とした新規技術開発・事業開発を支援。AIへの誤解を解き、豊かな未来を創造するための情報発信としてテレビ・ラジオにも出演し、多数の著作を執筆。