園芸福祉の活動やNPO法人の設立、バイオマスプラントによる循環型農業の実践など、地域と連携した活動に取り組んできた三重県立相可高等学校生産経済科の新谷和昭教諭。「これらの活動は高校生が自分の役割を学ぶ場であり、地域課題の解決に取り組むソーシャルビジネスは、職業学科高校の在り方の一つ」だと話す。インタビューの最終回では、職業学科が地域と連携していくことの意義などについて詳しく聞いた。(全3回)

――生徒たちの卒業後の進路について教えてください。

半数ほどは進学し、半数ほどは就職で大半が県内に残ります。進学先としては、大学の農学部や園芸学部、ソーシャルビジネス関係などです。もともと保育士になりたくて、園芸福祉で保育所での実習があるから入学したという生徒もいます。

園芸福祉士の資格も取得できるので、植物を育てられる保育士や園芸ができる介護士など、そういった進路を考えている生徒もいます。私としては、できれば生徒たちに地元に残ってほしい。今は、地元の企業も優秀な人材を求めて本校に協力的なので、卒業後も地元で就職しやすい状況があります。地元企業が活性化していくことも大切ですし、その点で今後も連携協力を継続していきたいですね。

――これまでの話を聞くと、生徒たちがただ仕事を体験してみるだけでなく、地域の課題と向き合っているように感じます。

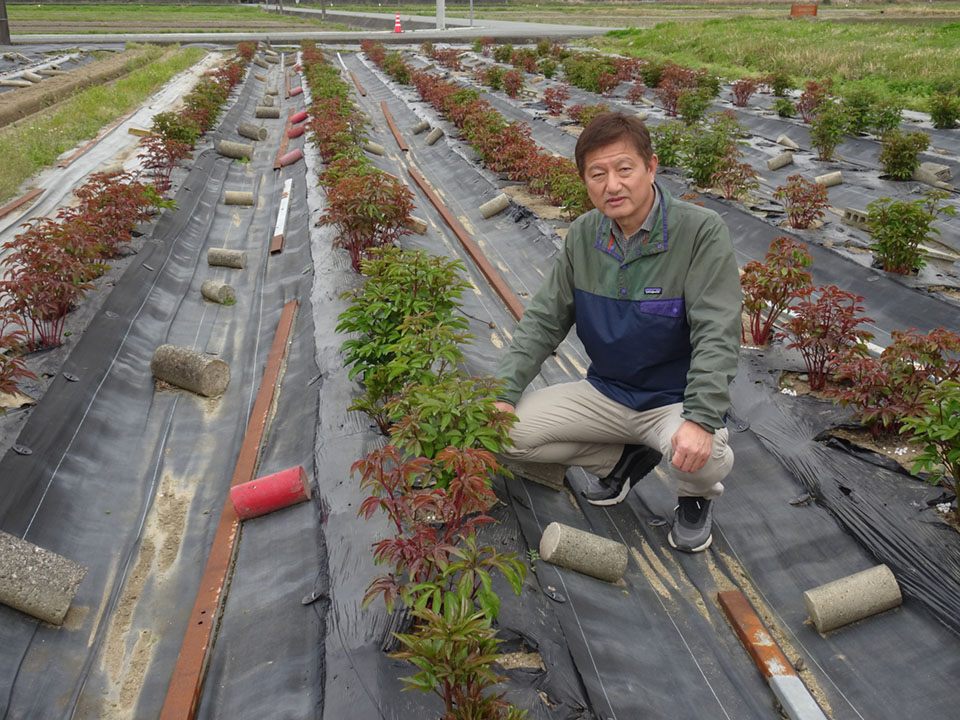

地域の課題をビジネスの観点から解決していこうという取り組みは、これからの地域の職業学科高校の在り方の一つだと思います。ただ、本校は農業高校なので、すぐには結果が出ないことが課題です。例えば今、シャクヤクの栽培について研究をしているのですが、6年がたった今も、研究が終わっていません。シャクヤクは葛根湯の原料になる植物で、全国的には長野県や新潟県など涼しい地域で育てられています。三重県では北部の鈴鹿市が有名な産地です。

これを三重県の南部でも栽培できれば、高齢化が進む尾鷲や熊野の耕作放棄地の解消につながり、地域の活性化につながるのではないかと本校に相談が来ました。シャクヤクを育てること自体はどこでもできるんですが、葛根湯など漢方薬の成分の含有量が少ないと商品としての価値が落ちるんです。

実際に育ててみると本当にきれいな花が咲いて、消臭効果や美白効果があることも分かりました。そこで生徒たちは、デオドラントスプレーの開発に取り組みました。シャクヤクは香りがあまり強くないので、近隣の森林組合に協力していただいて、木の香りのオイルと合わせたデオドラントスプレーを考えたのです。

課題となるのが、植えてから結果が出るまでに4~5年かかることです。必然的に、先輩から後輩に引き継いでいく取り組みになります。最初の収穫では、漢方薬になる成分の含有量も多かったので、現在は多気町より南に位置する大紀町や紀北町でも栽培してもらっていて、生徒たちが調査を続けています。ゆくゆくはもっと南の熊野市や尾鷲市などでも栽培できるようにし、六次産業的に展開できればいいなと思っています。

――あらためて、高校が地域に果たすべき役割をどのように考えていますか。

高校の役割というより、園芸福祉やNPO法人などの地域での活動は、高校生が自分の役割を学ぶ場なんだと思います。今は成人年齢が18歳なので、高校生はもう大人です。園芸福祉で高齢者と共に植物を育て始めたら、植物が育つ最後まで付き合わなければなりません。

生徒たちがよく、「この約束をしてしまったら、その約束が優先だから休みがなくなるかも」といったことを言います。確かに、学校の場合は体調を崩したら休めばいいわけですが、社会に出たら自分が休む場合は、代わりの対応策も考えなければいけません。そうした経験を通じ、生徒たちは自分が組織や社会の中で果たしている役割を自覚するのだと思います。

――授業を受け、実習に参加し、さらにNPOや農業クラブでも活動するとなると、生徒たちはなかなか忙しそうですね。

確かにそうですが、農業クラブやNPOを頑張っている生徒は、むしろ授業にもちゃんと取り組んでいます。もちろん「数学で習ったことが何の役に立つの?」と言う生徒もいます。でも、「こんなこともできない人間が社会で通用しないぞ」というのが私の口癖です。例えば、シャクヤクを育てることと、数学で計算することは、「体験」という意味では一緒です。そう考えられる生徒は伸びます。今の高校生はわれわれ大人がしていないような体験をたくさんしています。だから自信を持ってほしいですね。

――生産経済科としての今後の目標を教えてください。

この地域は松阪牛の産地ですが、近年は後継者不足が大きな問題になっています。松坂牛は松阪地域の象徴ですから、これがなくなってしまえば、地域の将来もなくなりかねません。後継者がいないとなれば、高校の存在意義も問われます。

もう一つ、牛ふんの処理をどうするかという問題もあります。その課題を生徒たちと共に何とかしたい。発酵させて電気にできないか、出てきた消化液を液体と固体に分離できたら面白いのではないかなどと考えています。また、堆肥としてもっと使いやすくなれば農家としても貴重です。そうして高校生が地域や社会の課題にチャレンジし、循環型の地域の在り方を開発していくようにしたいと考えています。

――最後に、個人としての目標についても聞かせてください。

何より、自分が携わった生徒たちが幸せになってほしいと思っています。私自身はここ数年の取り組みをどのように持続可能なものとし、次につないでいくかが課題です。

それから、実は定年退職後に保育士の免許を取りたいと思っています。園芸作業をしながら、子どもたちに小さい頃から本物の食べ物の味を味わってもらいたいからです。そして、保育士になった卒業生を「先輩」って呼んで、一緒に働きたいなと思っています。

【プロフィール】

新谷和昭(しんたに・かずあき) 1965年生まれ。三重県出身。三重県立相可高等学校において生産経済科園芸を担当。高校生によるNPO法人「植える美ing」の理事を務める。園芸福祉士、園芸福祉コーディネーターの資格を所有。