「異才発掘プロジェクト ROCKET」で知られる中邑賢龍・東京大学先端科学技術研究センター教授が11月25日、超教育協会(小宮山宏会長)主催のオンラインシンポジウムに登壇し、現在の学校教育は効率化を求めすぎるあまりに、子供がじっくり学べる時間や多様性を失っていると警鐘を鳴らした。

国立大学協会は11月25日、ウィズコロナの大学教育の在り方をテーマに、オンラインシンポジウムを開いた。大野英男東北大学総長と、喜連川優・国立情報学研究所所長・東京大学教授が講演。国立大学の学生らも参加してのパネルディスカッションも行われた。

国立成育医療研究センターは11月25日、教員や保護者向けに、子供たちの新型コロナウイルスへのストレス対処法を解説した資料を公開した。冬の到来を前に、第3波とみられる感染拡大が深刻化する中で、子供の不安に大人がどう向き合うべきか、発達段階に応じた説明の仕方や、ストレスを感じているサインなどを紹介している。

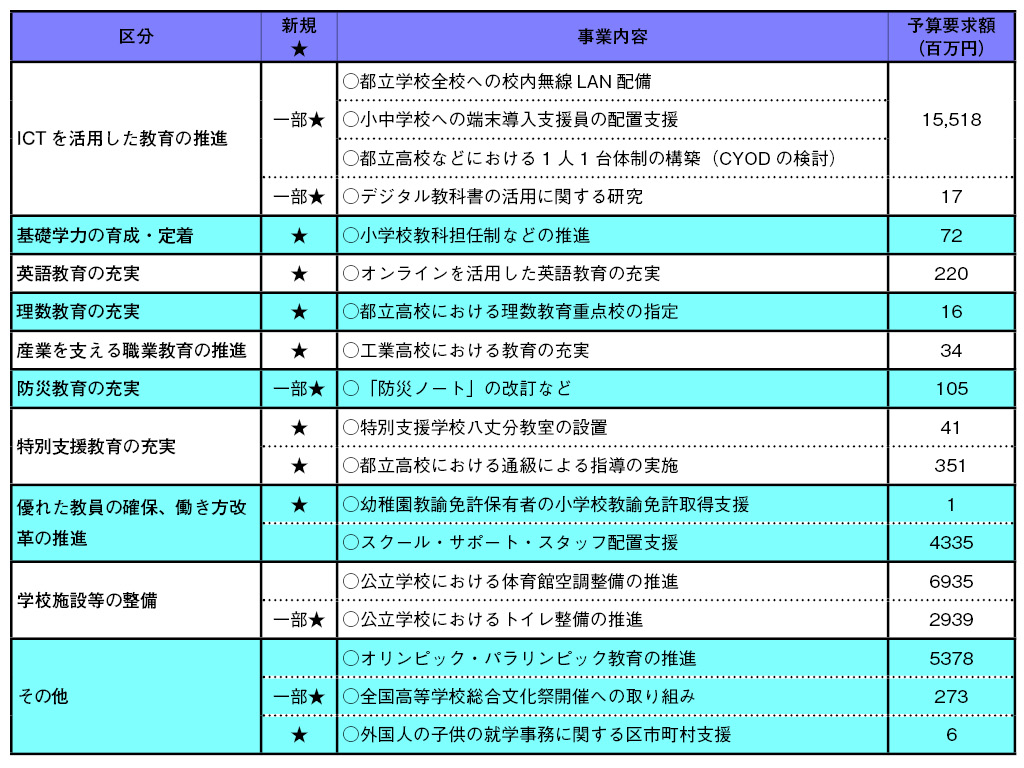

東京都が11月26日までにまとめた、教育委員会の来年度予算要求(見積)額は8757億円となり、前年度当初予算額より82億円増加した。うち都立・公立学校の教職員の給与関係費は7092億円(前年度比15億円増)、事業費が1664億円(同67億円増)となった。事業費では、ICTを活用した教育の推進に155億円を計上したほか、オンラインを活用した英語学習の充実、都立高校での通級指導などを新規に盛り込んだ。

教員の時間外労働に残業代を支払うべきだとして埼玉県教委に訴訟を起こした、同県内の公立小学校に勤務する田中まさおさん(仮名)の支援団体は11月20日、オンラインで記者会見を開いた。意見書を提出した、教育法が専門の髙橋哲(さとし)埼玉大学准教授らも出席し、教員の時間外労働の実態は給特法で定められている超勤4項目以外の業務であり、管理職の関与が認められるとして、労働時間を定めた労働基準法第32条違反に問われるとの見解を示した。

ひとり親世帯の支援を行う団体で構成する「シングルマザーサポート団体全国協議会」は11月24日、東京都千代田区の衆議院第一議員会館で院内集会を開き、新型コロナウイルスの影響が今後より一層深刻化するとして、ひとり親世帯を対象とした臨時特別給付金の再支給などの支援を求めた。

学校に通いながら家族の介護などをしなければならない「ヤングケアラー」を経験した子供は、1クラスに1人以上いる――。埼玉県は11月25日、同県内の高校2年生を対象に初めて実施した、ヤングケアラーの実態調査の結果を公表した。ケアによる生活への影響を聞くと、孤独やストレスを感じていたり、学習時間が確保できなかったりといった声があった。

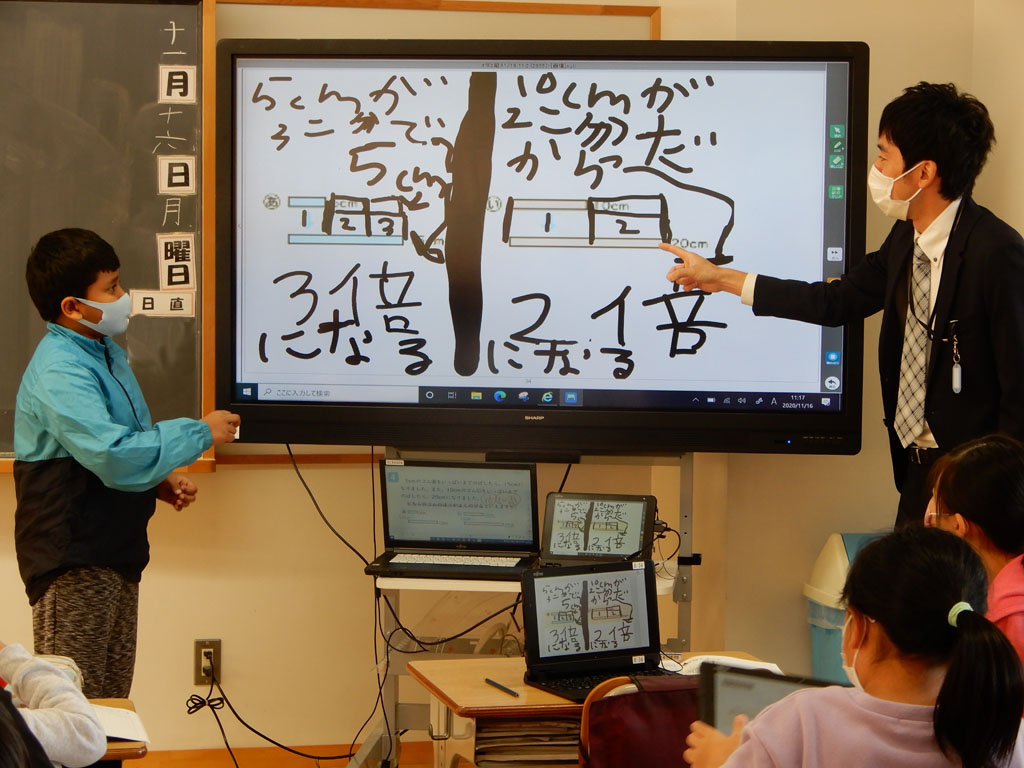

「ICT」「Creative」「Education」をキーワードに結成された、「SOZO.Ed(ソウゾウエド)」のメンバーの教員らによる、GIGAスクール時代のテクノロジー活用についての座談会が、「未来の先生フォーラム」2日目の11月23日に行われた。

高校の新学習指導要領で必履修科目として新設される「公共」に関し、「未来の先生フォーラム」2日目の11月23日、「『公共』によって、公民科教育は変わるのか」というテーマで、東京都立国際高等学校の宮崎三喜男教諭によるオンラインセッションが行われた。

兵庫県教委は11月24日、体罰を行った宝塚市立長尾中学校の柔道部顧問の男性教諭について、「指導の範疇(はんちゅう)をはるかに超えている」として、同日付で懲戒免職とする異例の厳しい処分を発表した。現場でその行為を目の当たりにしながら止めに入らなかった副顧問の男性教諭は減給10分の1(3カ月)、指導・監督責任として男性校長も戒告処分とした。

小学校でのプログラミング教育の必修化や、国のGIGAスクール構想などを受けて、都教委はこのほど、学校での情報教育の実践事例を紹介するポータルサイト「とうきょうの情報教育」をオープンした。

文化庁はこのほど、第75回文化審議会国語分科会を開き、日本語を修得する際の学習や指導などに関する枠組みを定めた、「日本語教育の参照枠」に関する一次報告について了承した。

新型コロナウイルス感染症の第3波への警戒感が高まる中、萩生田光一文科相は11月24日の閣議後会見で、学校設置者である自治体や学校現場に感染拡大に「最大限の警戒をする必要」を訴えるとともに、感染への不安を抱いている児童生徒や保護者に対して「学校における感染対策の取り組み状況について、丁寧に説明してほしい」と学校現場に要請した。

横浜創英中学校・高校の工藤勇一校長と立命館アジア太平洋大学の出口治明学長が11月22日、オンラインで開催された「未来の先生フォーラム2020」の記念対談に登壇した。「before・with・afterコロナの学校教育」をテーマに、学校教育にとどまらず子供たちを取り巻く社会全体の課題や問題点について語り合った。

2022年度をめどに本格導入が検討されている、小学校高学年からの教科担任制について議論する、文科省の「義務教育9年間を見通した指導体制の在り方等に関する検討会議」は11月24日、第2回会合を開き、同検討会議の一環として行われている調査研究の途中経過を報告した。それによると47都道府県のうち31自治体、20政令市のうち15自治体が小学校での教科担任制を推進していることが分かった。

生まれつき人一倍敏感な感覚や感受性を持つ子供「HSC(Highly Sensitive Child)」をテーマにしたセッションが、「未来の先生フォーラム2020」初日の11月22日にオンラインで開催された。HSCなど他人とのコミュニケーションで困り感を抱える子供を支援する、一般社団法人信州親子塾のスタッフが登壇し、実際に起こった事例を紹介しながら、繊細な子供との向き合い方や支援の方法について説明した。

北海道教委は11月25日に開会する道議会定例会で、公立学校の教員に対する1年単位の変形労働時間制の導入を盛り込んだ条例改正案を提出する。可決されれば来年4月1日から、道立学校や市町村立の小中学校教員に対する変形労働時間制の導入が可能になる。

来年度予算編成で折衝中の少人数学級について、萩生田光一文科相は11月20日、衆院文科委員会で、「当然のことながら、法律できちんと位置付けをして、前に進んでいきたい」と述べ、法改正によって学級編制の引き下げを明示する意向を表明した。

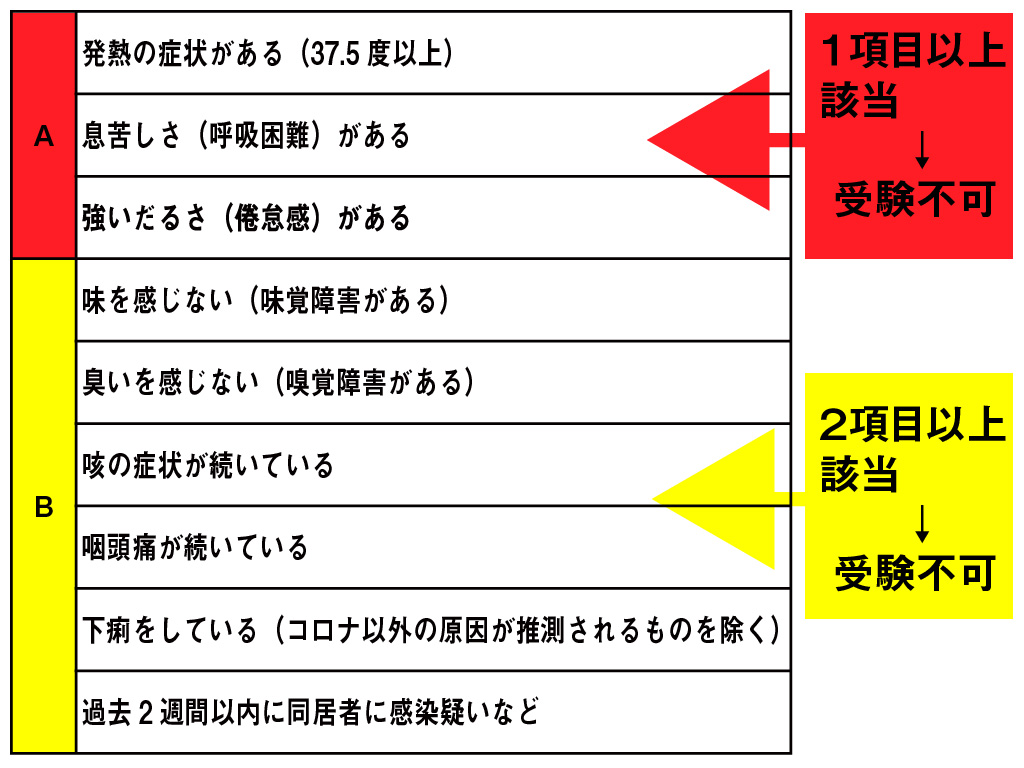

大学入試センターは11月20日、来年1月に初めて実施される大学入学共通テストの「受験上の注意」を、例年より早く同センターのウェブサイトで公開した。通常、12月に受験票とともに発送するが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、試験前や当日の健康状態の確認、当日の持ち物などについて事前に周知する狙い。受験票は例年通り12月に発送し、この「受験上の注意」も同封する。

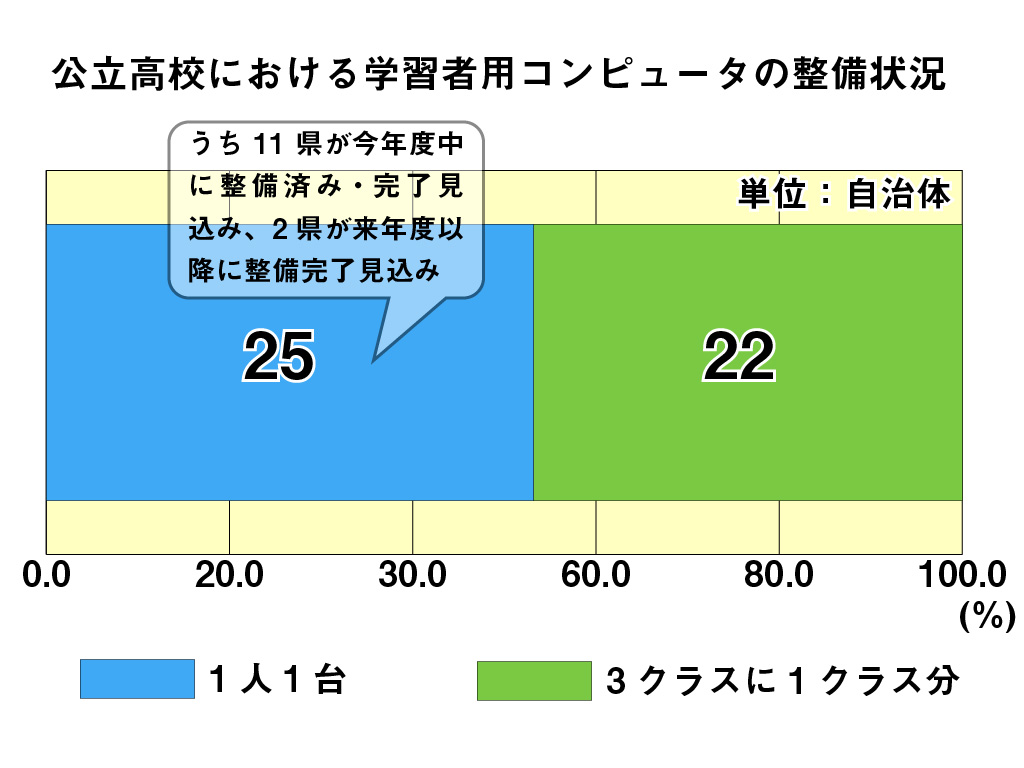

GIGAスクール構想で対象となっていない公立高校の1人1台端末について、半数超に当たる25自治体が、1人1台を目標として整備を進めていることが11月20日、分かった。うち11県は今年度中に整備済み(整備見込みを含む)としている。

中学生がコードを直接入力するテキストプログラミングに挑戦する体験講座が11月19日、東京都渋谷区立代々木中学校(川上弘文校長、生徒371人)を皮切りにスタートした。生徒は各自のコンピューターからコードを入力したり、改良したりしながら、どうすれば課題をクリアできるか思考し、夢中になって取り組んだ。

コロナ禍で中高生の望まない妊娠の相談が相次いでいることを受け、熊本市中央区の福田病院はこのほど、中高生専用の窓口を設置し、無料かつ匿名で検査を受けられる独自の取り組みを開始した。

都教委は11月19日、都立高校の教諭が無断で、前任校を含む延べ4697人の受験生の入試データをSDカードに保存し、紛失していたと発表した。現時点で二次被害は確認されていない。都教委では臨時校長会を開催し、入試データの保存や管理方法について注意喚起を行い、再発防止に取り組むとしている。

来年春をめどに全国の小中学校で1人1台端末が整備されたとき、学校内のネットワークやインターネットへの接続が可能な環境が確保できるかどうかを調べた、文科省の「通信ネットワーク環境整備に関する調査結果」(速報値)の結果が11月19日分かった。それによると、校内ネットワーク環境では、整備中と答えた1611自治体のうち、全体の82.0%に当たる1321自治体が3月末までに新たに供用を開始する。

コロナ禍の影響で、大学での対面授業が十分に受けられない学生がいることを背景に、萩生田光一文科相は11月19日、大学団体を代表する学長らと意見交換を行い、学生や保護者の納得を得られる学習機会の確保と、相談窓口の充実などを改めて要望した。

2018年に開校したばかりの公立学校ながら「世界最先端ICT教育」を掲げる、茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校(毛利靖校長、児童生徒1295人)。今年12月、いよいよ1人1台の端末が届く。同校は新型コロナウイルスでの休校に見舞われた直後、ICTを駆使した学びの保障へといち早く動き、10月には「日本e-Learning大賞」で文部科学大臣賞を受賞。

コロナ感染者の9人に1人が子供――。ユニセフ(国連児童基金)は11月19日、翌20日の「世界子どもの日」を前に、新型コロナウイルスの子供への感染拡大に警鐘を鳴らす新たな報告書『COVID-19による失われた世代を生まないために』(原題:Averting a Lost COVID Generation)を公表した。

厚労省は11月18日、昨年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数が、過去最多となる19万3780件に上ったと発表した。2018年度に比べ3万3942件増え、特に心理的虐待の対応は2万727件増と大幅に増えた。