教員の働き方改革や処遇改善を集中的に審議している中教審の「質の高い教師の確保」特別部会は7月24日、第2回会合を開き、文科省が作成した「直ちに取り組むべき施策」の論点案について集中的に議論した。会合では、複数の委員から、教員が受け持つ授業数(持ちコマ数)の削減を念頭に「標準授業時数を大きく上回る教育課程の編成は早急に見直すべきだ」との意見が相次いだほか、「働き方改革の取り組み状況を可視化し、改善に向かっていることを見せることで希望が持てる」といった指摘が出された。貞廣斎子部会長(千葉大教育学部教授)は、来年度予算の概算要求をにらんだ緊急提言の案を作成し、8月下旬に開く第3回会合に示す考えを表明した。

会合は対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で行われ、席上、文科省が「直ちに取り組むべき施策」の論点案を提示した。論点案は▽学校・教師が担う業務の適正化▽学校における働き方改革の実効性の向上▽持続可能な勤務環境整備の支援充実--の3分野に分けられ、それぞれの論点を整理している。

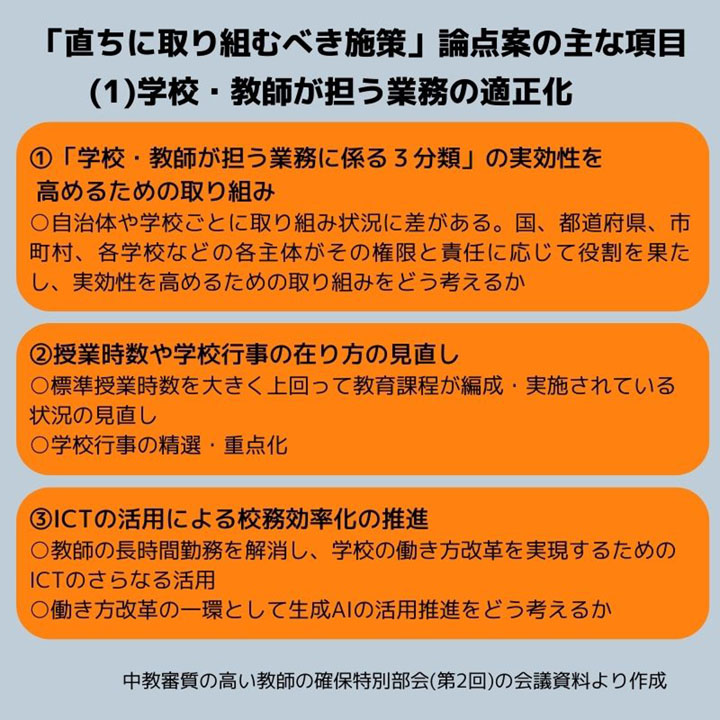

学校・教師が担う業務の適正化では、中教審が働き方改革答申(2019年1月)で「基本的には学校以外が担うべき業務」などを明示した「学校・教師が担う業務に係る3分類」について、いまなお自治体や学校ごとに取り組み状況に差があることを踏まえ、実効性を高める取り組みをどう考えるか、を第一の論点として掲げた。次に、学校教育法施行規則が定める標準授業時数を大きく上回って教育課程が編成されている学校が多いことや、学校行事の精選・重点化を指摘。ICTの活用による校務効率化も挙げた。

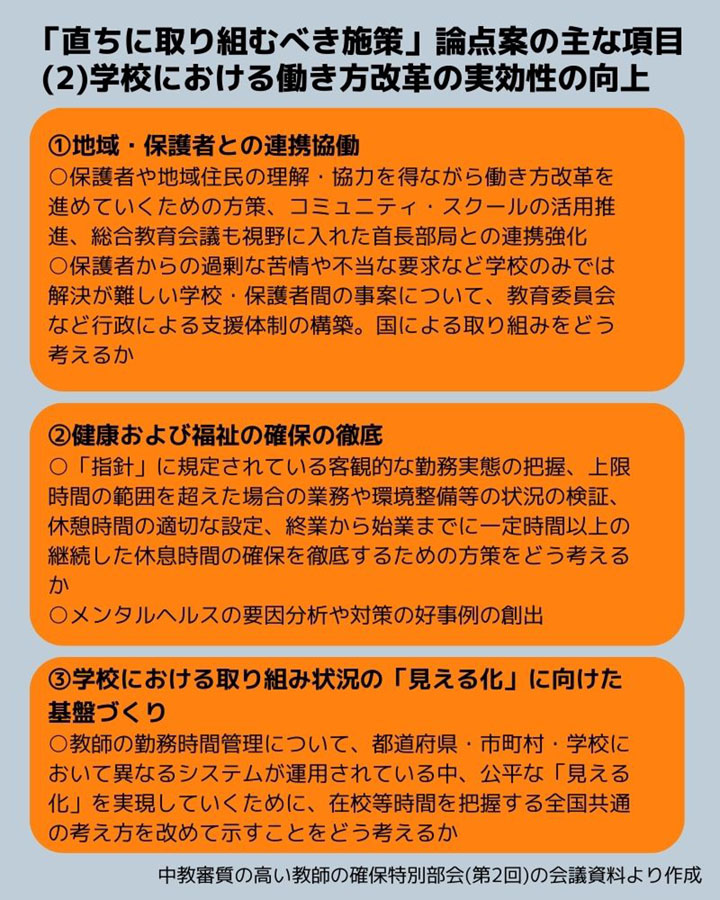

学校における働き方改革の実効性の向上では、保護者や地域住民の理解・協力を得ながら働き方改革を進めていく方策と、保護者からの過剰な苦情や不当な要求に対する教育委員会など行政による学校への支援体制の構築を論点に挙げた。また、教員の健康確保のほか、学校における取り組み状況の「見える化」に向け、在校等時間を把握する全国共通の考え方についても論点としている。

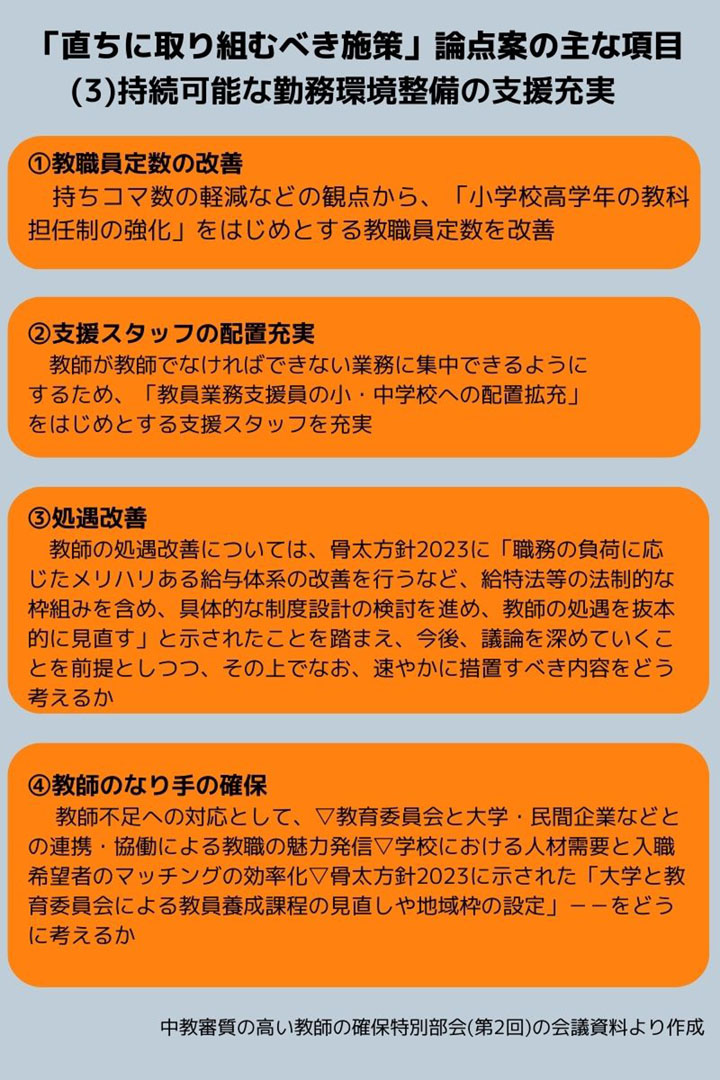

持続可能な勤務環境整備の支援充実は、8月末に予定された来年度予算の概算要求をにらみ、政府が6月16日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太の方針)に盛り込まれた内容を論点として列挙した。まず、小学校教員の授業持ちコマ数の軽減を念頭に、「小学校高学年の教科担任制の強化」をはじめとする教職員定数の改善。次に、「教師が教師でなければできない業務に集中できるようにする」として、「教員業務支援員の小・中学校への配置拡充」など支援スタッフの充実を挙げた。処遇改善では、骨太の方針に「給特法等の法制的な枠組みを含め、具体的な制度設計の検討を進め、教師の処遇を抜本的に見直す」と盛り込まれたことを踏まえ、「その上でなお、速やかに措置すべき内容」を論点に置いた。教師のなり手の確保では、教職の魅力発信や学校のニーズと入職希望者のマッチングのほか、骨太の方針が示した「大学と教育委員会による教員養成課程の見直しや地域枠の設定」を論点とした。

こうした論点の提示に対し、委員の発言で目立ったのは、まず標準授業時数を大きく上回って教育課程を編成している学校が多いことを問題視する意見だった。戸ヶ崎勤埼玉県戸田市教育長は「全ての学校が児童生徒の学習状況、教職員の勤務状況、授業時数の配分などを点検した上で、次年度の教育課程の編成に臨むべきだ。管理職だけでなく、教員一人一人が目の前にいる子どもたちの実態をみて、カリキュラムマネジメントを行うことが大事になる」と指摘。その上で、「授業時数が年間1086時間を超えて教育課程を編成している学校は早急に見直しを考えるべきだ」と強調した。

学校教育法施行規則が定める標準授業時数は小学4年生から中学生までで1015時間とされており、これを長期休業を除く年間35週で計算すると、週29コマとなる。これに対し、文科省の「公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査」によると、例えば小学5年生では、年間総授業時数の平均は1059.9時間となっており、週30コマを超えている(21年度の実績値)。さらに、全小学校の4校に1校に当たる25.8%で年間総授業時数は1086時間を上回っており、週31コマを超える授業が行われている計算になる。授業のコマ数が増えたのに、教員が増員されなければ、当然ながら、教員1人当たりの負担は増える。このため、文科省は今年4月21日、「教育課程の編成・実施に当たっては、学校における働き方改革にも配慮した対応を検討することが重要」と、都道府県と政令市の教育委員会に宛てた事務連絡で指摘している。

この日の会合では、学校が標準授業時数よりも多く授業時数を設定する背景について、全日本中学校長会会長の齊藤正富東京都文京区立音羽中学校長が「私も教育課程を扱う一人として、標準授業時数の1015時間に対して、20時間程度をプラスして授業時数を設定する。これは感染症などで学級閉鎖などが起きた場合を考えるからだ」と説明。改善策として「校長が教育課程を教育委員会に提出する段階で、教委が『これでは多過ぎる』と言えるように、(文科省が)バックアップする政策を実施してもらえばいいと思う」と述べ、標準授業時数よりも多めに授業時数を設定する従来の慣習を変えていくためには、トップダウンの政策的な働き掛けが有効との見方を示した。

青木栄一東北大大学院教授は「学校のチームプレーの中で週20コマ台後半の授業時数を持っているプレーヤー(教員)がいるとすれば、それは現場の管理上、明らかに良くない。学期単位で授業時数を積み上げていき、あとどれくらいやれば標準授業時数に足りるのかといった『棚卸し』のようなことを学期ごとにやることが大事だ」と指摘。緊急提言には「(週20コマ台後半の授業時数を持つことは)それは良くないということが、メッセージとして伝わるように書いてほしい。ここで大事なことは、教育界でよく使われている言葉と結び付けること。学期単位の棚卸しとカリキュラムマネジメントを結び付ければ、(学校や教委の関係者に)納得のいくことが増えるのではないか」と述べた。

また、青木教授は、保護者からの過剰な苦情に対する教育委員会など行政による学校への支援体制について、「民間企業のロジックでは、お客さま相談センターによる顧客対応を行っていないのは、人を相手にする業種としてはよろしくない。しかしながら、教員がずっと顧客対応をしなければならないと、エスカレートした場合に、非常に脆弱(ぜいじゃく)な態勢のままストレスフルな状態に置かれてしまう。なんとしても保護者や地域の対応窓口は教育委員会レベルでしっかり持てる態勢が必要ではないか」と話した。

働き方改革の取り組み状況を可視化する必要を指摘する声も上がった。西村美香成蹊大教授は「人は少ない、やるべきことは多いという八方ふさがりの状況で、それでも(働き方改革が)取り組まなければならない最優先事項であると、全国の教育委員会や校長に受け止めてもらうために、自分たちの学校での取り組みがどういう状況にあるかが分かることが重要」と指摘。「まず、最優先事項からどんなふうにいつまでに実現するかの目標を立て、それが実現できたかできなかったかをチェックする。最初のうちは実現したという結果を出すことよりも、なぜ実現できないのか、障害になっていることを洗い出すことが重要になる。そこからどういう工夫をすれば目標達成できるかの知恵を出していく。すぐに改善できなくても着実に改善に向かって進んでいると実感できれば、希望が生まれる。そのために取り組みを可視化することが大切だ」と強調した。

教員の志望者を増やしていくために、露口健司愛媛大大学院教授は若手教員への支援充実を訴えた。「20代の教員で勤務時間が長くなっている。長時間勤務者には、授業準備、成績処理、学校行事などの負担があるが、若い教員にとっては仕事に慣れてないということが大きい。若い教員が窮地に追い込まれていると、それは年が近い大学の学部生にすぐ伝わる。教員の志望者を増やすために、若い教員の働き方をまず考えていく必要がある」と述べた。

論点案を巡る意見交換を踏まえ、貞廣部会長は、来年度予算の概算要求に向けた緊急提言の案を作成する考えを表明。次回会合に示すことで了承を得た。