学校教育で現在、注目を集めている「探究学習」。必要とされる背景や、他の学習法との違いや効果を知ることで、これからの子どもたちの新しい学び方や、教師がすべき指導や支援の方法が分かる。小学校から中学校、高校までの具体的な探究学習の実践や進め方を解説しながら、そのメリットや課題、子どもの未来への影響も解説する。

探究学習は、現在、小学校から高校まで幅広く取り入れられている教育方法であり、学習指導要領でもその重要性が強調されている。この教育方法は、従来の知識伝達型の教育とは異なり、学習者が主体的に課題を設定し、情報を収集・分析し、結論を導き出すプロセスを重視している。

探究学習では、児童生徒が自らテーマを設定し、そのテーマに基づいて自らプロジェクトを組み立て、研究を進める。具体例として、環境問題や地域社会の課題など、実生活に関連するテーマが多く取り上げられる。子どもたちはこれらのテーマを通じて、問題解決能力や批判的思考力を育んでいく。

探究学習は、小学校から高校までの学習者が自らテーマを設定し、情報を収集・分析して答えを見つける過程を通じて主体的に学ぶ教育手法だ。この学習法の意義は、課題解決能力や創造力を養うことにある。一斉授業の中で知識を覚え、再現することが評価される従来の教育とは異なり、探究学習は児童生徒の興味・関心を引き出し、自ら学ぶ意欲を高めることを目的としている。

探究学習が広がる背景には、情報化社会の進展やグローバル化が進む現代において、単なる知識ではなく、柔軟な思考力やクリティカルシンキングが求められているという現実がある。変化の激しく予測不可能な現代社会では「覚えたことを繰り返す力」よりも、「誰にも正解が分からない課題に答えを出していく力」が重要だからだ。探究学習はその育成の重要な手段として位置付けられている。

具体的な例として、中学校や高校でのプロジェクトベースの学習や、小学校でのテーマに基づく調査活動、高校における「総合的な探究の時間」や、「理数探究」などの科目が挙げられる。こうした実践例を通じて、生徒たちは実生活に即した課題解決のスキルを身に付けることが期待されている。

文部科学省は学校教育において「生きる力」の育成を目指しており、その具体的な資質・能力を学習指導要領の中で「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の3つの柱として整理している。これらを実現するための教育手法として探究学習は欠かせないものとなっている。

【探究学習のメソッド(1)】「Let's 探究!」 好奇心を原動力とする探究を

探究学習と他の学習では何が異なっているのだろうか。探究学習では、小学校、中学校、高校で従来の指導法や学習法とは異なる独自のアプローチが求められる。以下、違いを解説していく。

まず、探究学習は、学習者が主体的に学ぶテーマや課題を設定し、その解決に向けて活動を計画し、情報収集や分析を行う「学習者が中心」の学びだ。これに対して、従来の学習法では教師が中心となり、教材を使いながら既存の知識を伝達する形式が一般的で、児童生徒は学習に対して受動的になりがちだ。

学習のプロセスも違う。探究学習では、課題を解決するのに自分がやりたいと思った活動を、学習者の立てた計画に沿って、学習者のタイミングで行うことができる。1学期間の短期で終わる探究もあれば、学年を越えて継続的に取り組むことも可能だ。他の学習法では、学習指導要領やカリキュラムを中心にして年間の学習内容や進度がおおかた決まっている。学習の進め方を自分で決められる自由度の高さが、探究学習にはある。

探究学習は児童生徒の身の周りにある実社会の問題をテーマにすることが多く、学習内容が現実と直結しているため、学習者の関心を引きやすいという利点がある。他の学習法でも実社会の問題を扱うこともあるが、多くは教科書に掲載されている内容を中心に授業が行われる。

探究学習で教師は「支援者」の役割を担う。児童生徒の興味・関心を引き出したり、探究学習に意欲を持って自分一人で、あるいは仲間やさまざまな大人と協働して取り組めるよう、ファシリテーターになったりする必要がある。問題解決の方法について教師が答えを知っている必要は必ずしもない。一方、他の学習法では教師は教える立場であり、正解へ児童生徒を導く「ティーチング」の役割がある。

探究学習を通じて、学習者は実践的なスキルを身に付けることができる。探究学習ではグループでの協働作業が推奨されており、コミュニケーション能力やチームワークの向上にも寄与する。探究学習は、知識の習得だけでなく、実践的なスキルの向上にも大いに役立つ学習法だ。

小学校、中学、高校の段階で取り組むことができる探究学習のテーマとして、以下のような例がある。

環境問題は、地球規模で取り組むべき最重要課題の一つだ。探究学習においてこのテーマを扱うことで、子どもたちは現代社会が抱える複雑な問題を多角的に理解し、解決策を模索する視点を養うことができる。具体的には、気候変動、プラスチックごみ問題、生物多様性の喪失、森林減少、水質汚染など、さまざまな環境問題が探究の対象となる。

まず、事前調査を通じて各問題の現状と原因を把握する。この過程で、科学的なデータや統計情報を集め、信頼性の高い情報を得ることが重要になる。次に、問題の影響を地域、国家、国際的な視点から分析する。この段階では、環境問題が社会経済や人々の生活に与える影響についても考察する。

その後、現状を改善するための具体的なアクションプランを立案する。例えば、エコロジカルな生活スタイルの提案や、リサイクル活動の推進、自然保護活動の実施などが考えられる。この過程を通じて、論理的思考力や問題解決能力が養われる。

さらに、環境問題に関する政策や法律の役割について理解を深める。例えば環境保護のための法律や国際協定(例:パリ協定)について知り、その意義や効果を評価する力を身に付ける。また、チームでのディスカッションやプレゼンテーションを通じて、コミュニケーション能力や協力する姿勢も育成する。

探究学習で環境問題に取り組むことで、知識の習得にとどまらず、自分たちの行動が地球環境にどのような影響を与えるかを深く理解するようになる。このような学びは、持続可能な社会の実現に向けた意識と行動を促進し、未来を担う市民としての責任感を育むことにつながる。

社会問題に取り組む探究学習では、現代社会が直面する多岐に渡る課題について深く理解することが求められる。例えば、貧困、教育格差、ジェンダー平等、移民問題、高齢化社会、歴史的事件などがテーマとして挙げられる。SDGsに関するテーマも含まれる。これらのテーマに対して、まずは現状を把握するためにデータや統計情報を収集し、問題の根本原因を探る。次に、その問題が個人やコミュニティー、さらには国全体にどのような影響を与えているのかを分析する。

ここでは、さまざまな視点からの情報収集が不可欠だ。例えば、貧困問題に取り組む場合、経済的な視点だけでなく、社会的、文化的、歴史的な背景も考慮する必要がある。インタビューやアンケート調査を通じて、現地の人々の声を直接聞くことも有効だ。こうした活動を通じて、データ分析能力やリサーチスキルが向上していく。

その後、探究学習では、問題解決のための具体的な提案を行う。例えば、教育格差を解消するための地域コミュニティーの支援プログラム、ジェンダー平等を推進するための政策提言、移民の社会統合を促進するための多文化共生プログラムの立案、新たなサービスの企画・提供などが考えられる。このようなプロジェクトを通じて、創造的思考力や実行力が鍛えられる。

さらに、探究学習は社会問題に対する意識を高めるだけでなく、実際に行動を起こすためのモチベーションを育てる。プレゼンテーションやディスカッションを通じて、自分の意見を効果的に伝えるスキルや、多様な意見を尊重しながら協力する姿勢が養われる。これにより、社会的なリーダーシップやチームワークの重要性を理解し、実践する力が身に付く。

探究学習でこうした社会問題を取り上げることで、学習者は現実の世界に目を向け、実際の社会問題に取り組むための知識とスキルを身に付けられる。これにより、未来を担う市民としての責任感を深め、積極的に社会に貢献する姿勢を育むことが期待されている。

科学技術をテーマとした探究学習は、現代の急速に進化するテクノロジー社会において非常に重要だ。科学技術の分野は広範で、多岐にわたるテーマを扱うことが可能になる。例えば、人工知能(AI)やロボティクス、バイオテクノロジー、宇宙探査、エネルギー技術などだ。これらのテーマを探究学習の題材とすることで、学習者は未来の科学技術の発展に対する理解を深めることができる。

探究学習のプロセスでは、まず学習者が興味を持つ科学技術のテーマを選択する。次に、そのテーマに関する現状や課題を調査し、具体的な問題設定を行う。例えば、AIの倫理的問題や再生可能エネルギーの普及における障害などがテーマになることがある。その後、学習者は文献調査や実験、インタビューなどを通じてデータを収集し、仮説を立てて検証を行う。この過程で、クリティカルシンキングや問題解決能力が養われる。

また、科学技術の探究学習では、最新の技術動向や研究成果を取り入れることが重要だ。例えば、現在進行中の革新的なプロジェクトや新しい発見に関する情報を収集し、それを学習の一部とすることで、より現実的で応用可能な知識を得ることができる。さらに、学習者同士や専門家とのディスカッションを通じて、多角的な視点からテーマを深掘りすることが望ましい。

探究学習の成果は、レポートやプレゼンテーションとしてまとめられることが多い。学習者はその過程で得た知識や考察を共有する。このような活動を通じて、コミュニケーション能力やプレゼンテーションスキルも向上する。科学技術に関する探究学習は、単なる知識の習得にとどまらず、未来の科学者や技術者としての基盤を築くための重要なステップとなる。

探究学習のテーマはここに上げた以外にも無限にある。子どもたちが「問い」を見いだし、主体的にその解決法を探ることを通して、多角的な視点から問題解決能力を養うことができる。

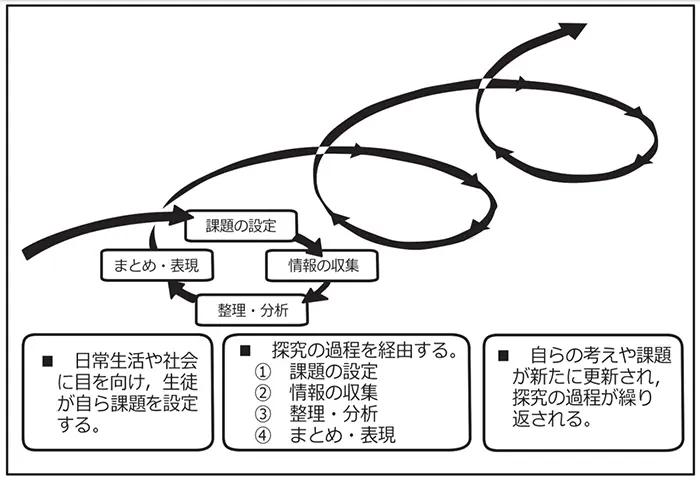

ここでは、探究学習を効果的に進めるための方法について説明する。探究学習は、小学校から高校まで、生徒が主体的に学び、自らの興味・関心を追求する学習スタイルだ。探究学習の具体的な進め方は「探究プロセス」ともいわれ、4つのステップを経験することで自分の考えや課題が更新され、次の探究プロセスが始まる。これを繰り返すことにより、児童生徒は自分自身で学びを進める力を身に付けることができる。

また、探究学習は協働作業やコミュニケーション能力の向上にもつながる。探究学習は小学校・中学校では「総合的な学習の時間」、高校では「総合的な探究の時間」を中心に、学習指導要領に準拠した形で実施されることが多く、上記のステップを通じて生徒は自ら考え、問題を解決する力を身に付けていく。

【探究学習のメソッド(2)】[探究のプロセス] 生徒が自分でつかみとる授業へ

まず、体験活動などを通して課題設定を行い、課題意識を持たせる。児童生徒が興味・関心を持ち、深く掘り下げることができるテーマであれば理想的だ(例:環境問題、歴史的事件、科学現象など)。そのためには学校や教員が、児童生徒に対し「なぜだろうか」「どうしてだろうか」という「問い」が生まれる場面や環境を用意することが大切だ。

次に、必要な情報を取り出したり収集したりする。情報の収集を行う際は、インターネットや図書館などを利用して、テーマに関連する情報を集める。専門家に質問したり、地域の人たちにインタビューしたりするのも探究学習のポイントになる。

それから、収集した情報を整理したり、分析したりする。得られた情報を基に仮説を立て、実験や調査を行う。そこで得られた結果や集めた情報を整理・分析していく。この過程で、児童生徒は探究的な学習を通じて、多面的なものの見方や批判的な思考力を養うことができる。

最後に、得られた気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する。ここでは、課題の設定から情報の収集、整理・分析までを通して分かったこと、発見や気付き、提案などをまとめ、探究学習の発表を行う。レポートやプレゼンテーションなど、多様な発表形式が考えられる。

ここでは、探究学習に取り組むメリットを挙げる。思考力や判断力を伸ばすだけでなく、将来、社会に出てからも役立つ力を育むのが、探究学習の主な狙いだ。

具体的なメリットはまず、論理的思考力や批判的思考力が養われることだ。問題に対する探究活動を通じて、情報を分析し、評価し、最適な解決策を見いだすまでに、論理性や多面的な視野を身に付けることができる。

次に、自己調整力が高まる。探究学習で何に、どのように取り組むかは子どもたち次第だ。自分で計画を立て、進行状況を把握し、必要に応じて軌道修正を行うことで、責任感や時間管理スキルも培われる。

グループでの活動を通して、コミュニケーション能力や協力する力が育まれる。探究学習は協働学習の場でもあり、チームでプロジェクトに取り組む場面も増える。これらのスキルは、将来の職業生活や社会生活において非常に役立つ。

探究学習は児童生徒のモチベーションを高め、自主的な学びへの興味を引き出すメリットがある。自分の選んだテーマに対する探究心が、学びの楽しさや達成感を感じさせるからこそ、学習意欲が続く。自主的に学べる力は、将来のリスキリング(学び直し)においても重要になる。

探究学習は、小学校、中学校、高校の生徒が自ら課題を見つけ、その解決に向けて主体的に取り組む学習法だ。しかし実践するに当たり、課題も存在している。

まず、教員の指導力不足が挙げられる。探究学習では、生徒が自ら考え、行動することが求められるため、教員はそのサポート役に徹する必要がある。しかし、従来の授業形式に慣れている教員にとっては、探究型の指導法に適応することが難しいことがある。

次に、児童生徒のモチベーション維持が探究学習の課題となることもある。とりわけ、長期間にわたるプロジェクト型の探究学習では、児童生徒の集中力や興味を持続させることが難しくなりがちだ。これを克服するためには、適切な計画や目標設定、フィードバック、そして児童生徒同士の協力が重要になってくる。

探究学習では、多様な資料や実験道具が必要となることが多く、それらを十分にそろえることが難しい場合がある。また、児童生徒一人一人のテーマは多様なので、探究を支えてくれる人材も不可欠だ。これに対しては、地域社会や企業との連携を図り、外部からの支援を受けることが解決策として有効になる。

これらの課題をクリアすることで、探究学習はより効果的に実践され、児童生徒の成長を促すことができる。

探究学習は小学校から高校まで、幅広い教育段階で取り組まれている。特に総合的な学習・探究の時間において、多様なテーマを扱うことが一般的だ。例えば、小学3年生では身近な地域をテーマにした探究活動が行われ、中学校や高校ではより専門的な探究が行われることがある。具体例を紹介していこう。

東京都の日野市立日野第四小学校では、毎月1回、丸1日かけて全校で探究学習を行う「マイプランスクール」に取り組んでいる。教科の発展的な学びの中から、子ども自身がもっと深めたいことを選び、探究している。「微生物やバクテリアはどうして水をきれいにするのか」「プログラミングでオリジナルの図形をつくる」「どうしたらみんなに水彩画に興味を持ってもらえるか」など、一人一人が自分らしいテーマで探究学習を続けている。

子どもが自分で決める、選ぶ、進める学び 東京・日野第四小の挑戦

東京都渋谷区では、総合的な学習の時間を核として取り組んできた探究学習「シブヤ未来科」を、2024年度から年間約70時間から約150時間に拡大。区内全小中学校で午後の時間を中心に探究学習を充実させている。自治体単位で教育課程を大胆に探究学習にシフトさせる取り組みとして注目を集めている。

全国初、午後の授業は「探究」に 来年度から渋谷区の全小中学校

神奈川県鎌倉市では、ふるさと納税を活用した自治体クラウドファンディング「鎌倉スクールコラボファンド」を活用し、企業や大学などの外部の協力を得て課題解決をする探究学習に取り組んでいる。関係者を集めたシンポジウムでは、探究学習でポイントになるのは探究の4つのステップの中の「課題の設定」だとしている。

岡山県立岡山操山高校では、3年生3人のグループが「日本で暮らす外国人の防災」をテーマに課外活動として探究学習を進めた。外国人が災害時に避難する際、支援が必要なことを周囲に伝えられるバンダナを考案し、英語でプレゼンテーションをした。

高校では「総合的な探究の時間」のほかに、探究学習に重きを置いた新科目もある。古典探究、地理探究、日本史探究、世界史探究、理数探究基礎、理数探究です。国語や社会科、理科などの教科学習においても探究的な学習の推進が目指されている。

現代の急速に変化する社会において、柔軟な思考力や課題解決能力を育むために、探究学習は不可欠だ。探究学習がより充実した形で導入された現行の学習指導要領は、小学校では20年度から、中学校では21年度から、高校では22年度から年次進行で始まっており、児童生徒の学びに大きな影響を及ぼしている。小学校から高校までの12年間の探究学習が、児童生徒の未来の生き方に与える意義は計り知れない。

探究学習を経験すると、児童生徒は未来の職業選択やキャリアパスにおいて多様な選択肢を持つことができ、自己の興味や関心に基づいた生き方を実現することができる。また、探究学習は自己効力感、自己肯定感を高めるとともに、児童生徒は学ぶ意味を知り、社会貢献への意識を育てる。こうした成長を通じて、児童生徒が未来にリーダーシップを発揮したり、コミュニティーに積極的に関わったりする姿勢を強めていく。さらには国際的な視野を広げる機会を提供し、異文化理解やグローバルな課題に対しても、意識を高める。

結果として、探究学習を経験した児童生徒は、不確実性の高い未来社会に対応するためのスキルと心構えを持つことができる。学校を卒業しても、自分で課題を発見し、その解決のためにさまざまなリソースを活用し、他者の力を借りながら創造的な最適解を見いだしていく――、そんな生涯に渡って探究的な学びができる力を、学校教育で育てていきたいものだ。