2021年度に報告があった中学生の自殺者数は109人で、1986年度の110人に次ぐ、過去2番目の数字だったことが10月27日、文科省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で分かった。小中高全体の自殺者数は368人と過去最多だった前年度に比べ50人近く減少したものの、理由不明が全体の約6割を占め、実態把握と対応の難しさをうかがわせた。

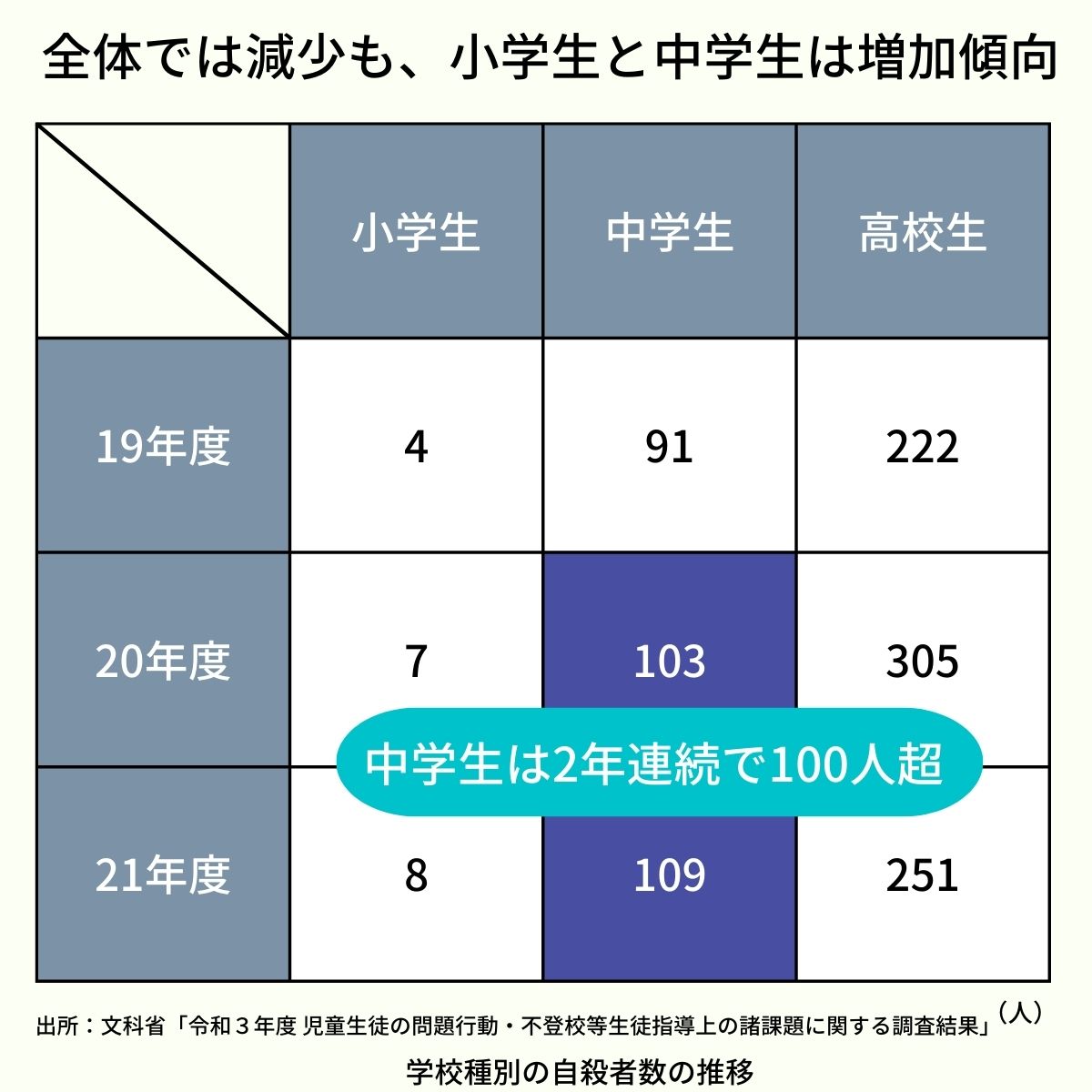

21年度に自殺した児童生徒数の内訳は小学生が8人(前年度7人)、中学生が109人(同103人)、高校生が251人(同305人)だった。高校生は前年度に比べ、50人以上減ったものの、小学生と中学生は3年連続で増加した=図表①。学年別では高3が最も多く、103人と唯一100人を超えた。文科省初等中等教育局児童生徒課の清重隆信課長は「依然として高い数字。非常に深刻な状況ではないかと思っている」と述べた。

自殺の動機や原因として、多かったのは「家庭不和」(12.5%)や「父母等の叱責」(10.3%)で、ともに1割以上を占めた。以下、「精神障害」(9.2%)、「進路問題」(8.2%)、「えん世」(7.1%)と続いた。

一方で、「不明」が57.9%(213人)と約6割を占めた=図表②。

不明が多い理由について、清重課長は「前日まで家族と楽しく夕食を食べていたり、学校でも普通に過ごしていたりした子が亡くなられているというケースは結構ある。学校の活動の中で把握できる中では、全く特定できないものが多いのが現状」と説明。さらに別の担当者も、調査権限が明確にあるわけではない学校では、警察や家庭の情報で判断せざるを得ないため、限界があるとした。

今回の調査結果を踏まえ、文科省は今年度、児童生徒の自殺予防に向けた取り組みを促進するための行政説明を全国10ブロックで行い、自殺予防に関する理解を深めるとしている。