教員採用試験を毎年受験するも落ち続け、臨時任用をしている森本健太さん(仮名)のような非正規教員は全国にどれくらいいるのだろうか。ここ最近の教員不足を受けて、教員採用試験を実施している自治体ではあの手この手で採用者の確保を行っている。その一つがこうした非正規教員経験者に対して、一次試験の一部を免除するなどの枠組みを設ける取り組みだ。森本さんもこの枠組みを利用して受験しており、全体の倍率よりも高かったことに疑問を感じていた。この非正規教員経験者の枠組みを調べることで傾向が把握できるのではないか。そう考えて、昨年11月から12月上旬にかけて、教員採用試験を実施している自治体に問い合わせてみた。しかし、その実態は予想以上に複雑だった。

文部科学省は毎年度、公立学校教員採用選考試験の実施状況を取りまとめている。最新の2023年度の集計結果は昨年12月25日に公表され、小学校では採用倍率が2.3倍と過去最低になったことなどが注目された。

文科省は小学校の採用倍率が過去最低になった背景について、採用者数が最多となっていることに加え、新規学卒者の受験者数は増加した一方で既卒者の受験者数は引き続き大きく減少していることを挙げている。その上で「採用者数の内訳については、受験者数の動向と並行して、新規学卒者の増加が大きく、既卒者も増加したものの、採用者に占める割合では既卒者の比率は引き続き減少している。また、既卒者のうち民間企業等勤務経験者は増加した」と分析。「このような小学校における受験者数の減少傾向は、臨時的任用教員や非常勤講師などを続けながら教員採用選考試験に再チャレンジしてきた層が正規採用されることにより、既卒の受験者が減ってきていることなどが理由であると考えられる」と結論付けている。

実施状況の取りまとめによると、小学校の受験者に占める新規学卒者の割合は46.4%で、既卒者は53.6%だった。確かに文科省が指摘するように、前年度と比べると新規学卒者が増え、既卒者が減少。既卒者の割合も10年度までは7割を超えていたが、年々減少し、次第に新規学卒者と既卒者の比は半々に近付きつつある。採用者の割合でみても、新規学卒者が50.8%、既卒者が49.2%で、ほぼ二分されている。

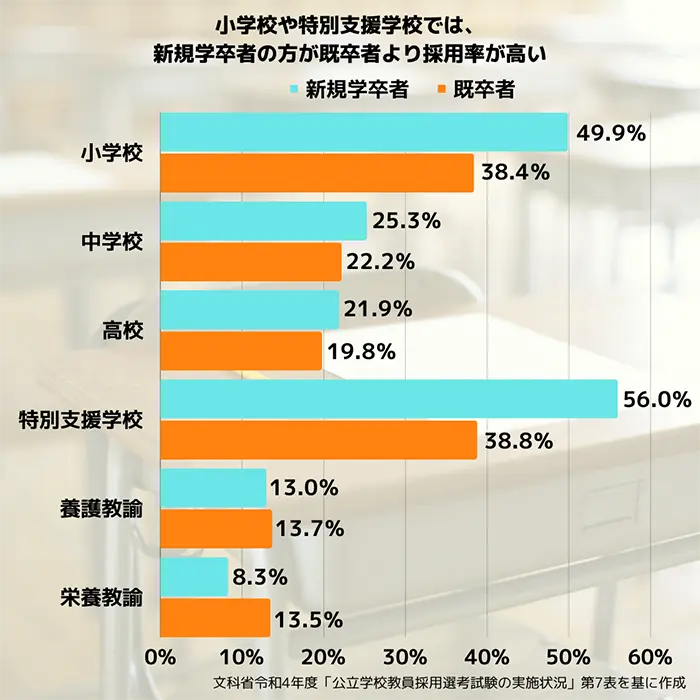

さらにみていくと、全体の受験者の62.3%は既卒者が占めていることが分かる。ところが、採用者の割合になると56.0%に低下する。採用率は新規学卒者が34.6%なのに対し、既卒者は26.7%だ。採用率を区分別でみてみると、特に小学校と特別支援学校では新規学卒者と比べて既卒者は10ポイント以上低い(=グラフ①)。この理由について文科省の担当者は「中学校・高校は小学校と比べると採用者数が少ない。小学校は教員養成系の大学・学部出身者が多いのに対して、中学校・高校は一般の学部で教員免許を取得した人も受験していることなどが考えられる」と説明する。

ところで、既卒者の中には非正規教員の経験者もいれば、民間企業などに勤めていて、採用試験を受けたという人もいるだろう。

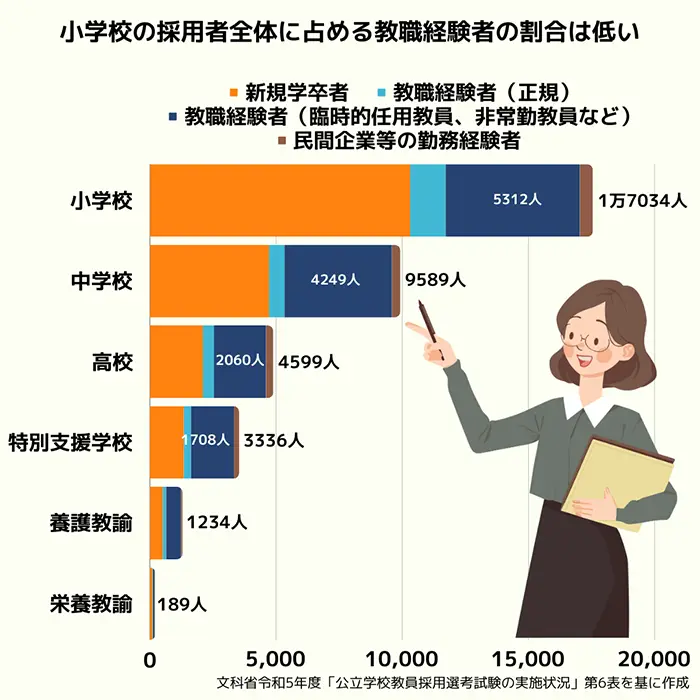

実施状況の取りまとめでは、採用者数に占める教職経験者、民間企業等勤務経験者の割合も集計されている。全体の採用者数3万5981人のうち、教職経験者は1万6875人で、46.9%が教職経験者である。その教職経験者の82.9%を占める1万3985人が国公私立学校の臨時的任用教員、非常勤教員などとして勤務していた経験のある「臨時的任用教員等」となっている。ちなみに、民間企業などの勤務経験者は1428人で、8.5%に過ぎない。教職経験者の割合を区分別でみると▽小学校 39.4%▽中学校 50.8%▽高校 54.3%▽特別支援学校 59.7%――で、小学校で低いことがうかがえる(=グラフ②)。これだけで判断するのは避けるべきだが、小学校の場合、他の校種に比べて臨時的任用教員は合格しにくい状況があるのではないだろうか。

教員採用試験では、臨時的任用教員や非常勤教員などの非正規教員の勤務経験があれば、1次試験の一部免除などを実施している教育委員会が多い。昨年夏に実施した来年度採用予定者の教員採用試験の実施要項を調べたところ、こうした枠を設けていないのは、栃木県、石川県、大分県の3県だけだった。そのうち石川県は次回の採用試験からそうした枠を設ける予定だと答えた。

非正規教員の経験といっても、条件は各自治体によってかなり異なる。例えば「過去3年間で通算24カ月以上、県内の国公立学校で臨時的任用教員または任期付教員」など、一定の非正規教員に従事した時期や期間を設けているものや、その自治体での勤務経験を条件にしたもの、前回の教員採用試験で2次試験まで進んでいることを前提にしているものもあった。自治体によっては異なる条件で非正規教員の枠を複数設定している場合もある。

愛知県などでは非正規教員として勤務している学校や教育委員会からの推薦があると、1次試験を全て免除にしていた。堺市では、教育委員会から勤務先の校長に依頼して講師評価を反映しているといった取り組みもあった。

そして、実際にその枠を利用した場合に受けられる優遇措置も多岐にわたる。最も多かったのは1次試験で課される筆記の中で一部科目を免除するというものだが、これもどの科目が免除されるかは自治体によってさまざまだ。条件によっては1次試験を全て免除するとしているものもあった。

また、こうした1次試験の免除ではなく、評価の際に加点をするとしている自治体もいくつかあった。東京都では、都内の公立学校に臨時的任用教員などで一定期間勤務している場合などは、選考の合否判定に勤務実績を含めるとしている。

興味深いのは、筆記試験に代わって別の試験を行っている自治体だ。横浜市では1次試験で一般教養・教職専門試験、教科専門試験がない代わりに、受験者を指導案で評価する。例えば「共生の実現をテーマにした総合的な学習の時間」など、与えられた条件に従って指導案を作成することを通じて、その人の教員としての経験や知識を生かしてもらおうとしているという。静岡市などでは、1次試験の教職・一般教養がない代わりに教育実践に基づく課題作文を出すといったところもあった。

しかし、こうした優遇措置の多くは1次試験の範囲内で行われており、2次試験以降は他の受験者と同じ土俵に上げて選抜をしている。ある教育委員会の担当者も「2次試験からは試験内容が同じで、教員の経験があるから有利・不利ということはない」と話す。

加えて複数の教育委員会の担当者からは、非正規教員の経験がある人でも、必ずしも全員がこうした枠を利用するわけではなく、条件に当てはまっているにもかかわらず一般で受験をする人もそれなりにいるという指摘もあった。

では、こうした枠で受験した場合の倍率は全体と比べて高いのか、低いのか。教員採用試験を実施している自治体に区分別の受験者数と合格者数を問い合わせることにした。

「公表していない」と回答したのは19道県市、受験者のみ、全体の合格者のみなど、一部の情報のみを公表したのは8都府県市あった一方、いくつかの自治体では枠ごとの受験者数や合格者数も含めた詳細な結果をウェブ上に公表していた。このように受験条件も公表状況も千差万別であることから、一覧表などにして比較することは難しい。

ただ、非正規教員の受験枠と全体の受験枠の倍率が0.5以内であれば「同程度」とし、それより高いか低いかでみてみると、小学校の場合はいずれも非正規の枠の倍率は全体の倍率と比べて「同程度」か「高い」のいずれかだった。非正規の枠の受験者数がそもそも少ない場合なども考慮する必要はあるが、非正規教員の枠で受けた人が合格しやすいとは言い切れない面があるのではないだろうか。

一方で、それ以外の中学校、高校、特別支援学校は低い場合もあれば同程度や高い場合もあった。教育委員会の担当者からは「中学校や高校は教科担任制であることも影響しているので一概に言えない」という声もあった。

非正規教員を対象とした教員採用試験から実態が分かるのではないかと考えたが、公表していない自治体の多さや自治体によってかなり異なる受験条件、そして「一般枠で受ける人もいる」という証言から、残念ながら、ここから実態を捉えるには限界があるというのが、今の時点での結論だ。

しかし、なぜ多くの自治体でこうした非正規教員のための受験枠が設けられているのかといえば、そうした非正規教員の受験への負担を減らしたり、ニーズが高かったりすることに加え、非正規教員の経験を評価しようという採用側の方針があるのは間違いない。

そもそもなぜ枠を設けるほどに非正規教員が増えたのか。次回は非正規教員を巡る問題に取り組んできた教員や研究者に、その背景を聞く。

◇ ◇ ◇

本企画「非正規教員の葛藤」では、非正規教員の視点から教員採用の課題について掘り下げます。特設フォームで、ご意見やご感想、情報提供などを受け付けています。