小学校教員の約8割が受け持ち授業数(持ちコマ数)の多さに負担を感じている――。学校現場の声を社会に届ける活動をしているNPO法人「School Voice Project」が1月16日に公表した調査結果で、このような実態が明らかとなった。中学校、高校も含め、現状の持ちコマ数は、教員たちが授業の質の維持や、勤務時間内に業務を終えるために望ましいと考えるコマ数を上回っていることも判明した。

同NPOは「学校現場の『働き方改革』は進んでいるが、授業以外の削減には限界がある」と指摘。一人一人の教員の持ちコマ数に上限を設けるとともに、学習指導要領に基づいて文部科学省が定めている標準授業時数を削減するよう求めている。

調査は2023年9~12月、全国の小学校、中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校の教員を対象として、インターネットを通じて実施。現在の1週間の持ちコマ数や負担感に加え、望ましいと考えられる持ちコマ数なども聞いた。▽小学校181人▽中学校89人▽高校69人▽中等教育学校7人▽特別支援学校13人――が回答した。

持ちコマ数で見ると、小学校の教員が最も多い結果となった。21~25コマが90人(49.7%)と約半数を占め、26コマ以上が43人(23.8%)、16~20コマが28人(15.5%)と続いた。1日当たりに直すと、4人に1人が5コマを超える授業をこなしている計算になる。

これに対し、中学校や高校では16~20コマと答える教員が最も多く、中学校は47人(52.8%)、高校では37人(53.6%)といずれも過半数に達した。小学校は基本的に、クラスを担任する教員が大半の教科を教える「学級担任制」が敷かれており、中学校や高校と比べて持ちコマ数が多くなる傾向は、文科省の学校教員統計調査の結果とも共通している。

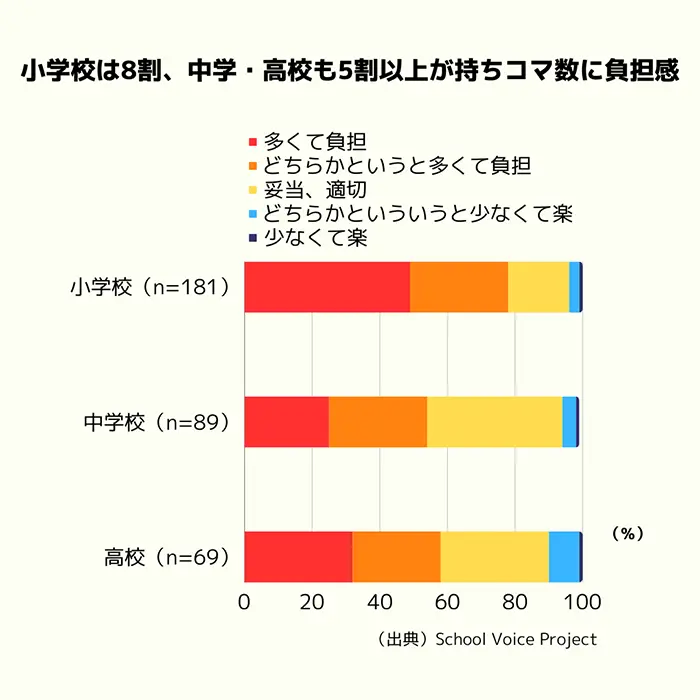

持ちコマの負担感を尋ねる質問でも、小学校教員が最も切実であることが示された。「多くて負担」との回答が89人(49.2%)とほぼ半数を占め、「どちらかというと多くて負担」の52人(28.7%)を加えると、約8割に達した。一方、小学校ほどではないものの、中学校や高校の教員の間にも負担感は広がっており、「多くて負担」と「どちらかというと多くて負担」を合わせた回答は中学校で48人(53.9%)、高校で40人(58.0%)といずれも半数を超えた。

では、現場の教員たちはどのくらいの持ちコマ数が適正だと考えているのか。今回の調査では、「心身の健康を守る」「授業の質を維持する」「勤務時間内に業務を終える」の3つの観点から、週当たりの望ましい持ちコマ数を尋ねている。この結果、小学校ではいずれも6~7割の教員が16~20コマと答えた。実際には7割以上の小学校教員が、週21コマ以上を受け持っていると答えており、現実とは大きなギャップがあることが分かった。

一方、中学校や高校についても、「授業の質を維持する」「勤務時間内に業務を終える」という観点では、6~7割の教員が11~15コマが望ましいと回答。16~20コマを受け持っている教員が最も多いことに照らせば、やはり現実とは乖離(かいり)がある。

文科省で記者会見を開き、調査結果について説明した小林大介理事は「昔と比べて学校現場が担う仕事が多様になり、先生は授業だけをやる仕事ではなくなっている。その中で授業時数がおおむね変わらないまま来ているため、授業の質の維持が難しくなっている」と危機感を露わにした。武田緑理事も「学習指導要領に基づいて学ぶ内容は増える一方となっている」と問題提起し、「(文科省が掲げる)『主体的・対話的で深い学び』のためには内容の精選が必要だ」と訴えた。