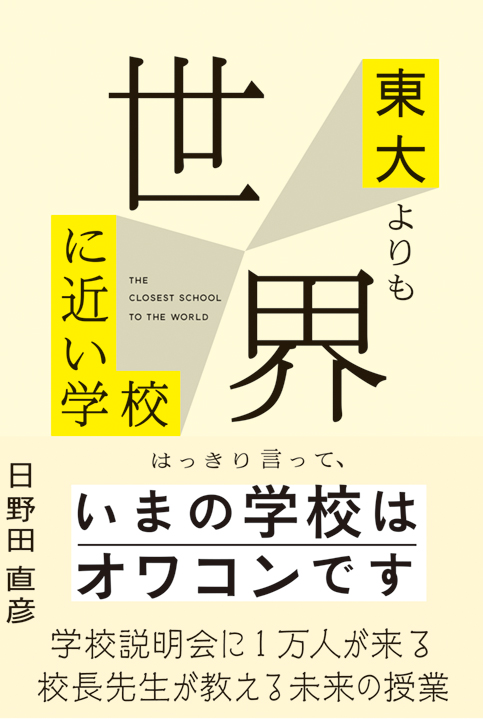

9年前の大阪府立箕面高校での民間人校長から始まり、武蔵野大学中学校・高校、武蔵野大学附属千代田高等学院および千代田国際中学と、次々と学校を再建してきた日野田直彦千代田国際中学校校長。新著『東大よりも世界に近い学校』(TAC出版)には、これまで関わってきた学校での改革や、2050年を生き抜く子供たちへのメッセージが記されている。「教育で社会を変えたい」と挑戦を続ける日野田校長に、生徒が自ら学び出す方法や、働き方改革のヒント、これからの学校を中心とした地方再生への展望について聞いた。

ーーこれまで関わってきた学校において、帰国生でなくても、海外経験がなくても、多くの生徒が海外に進学していますが、なぜこうしたことが実現できたのでしょうか。

私が最も大切にしていることは、「ワクワクすること(知的好奇心)」と「パーパス(天命)に気付くこと」です。本来、学びとは「もっと知りたい」「誰かの役に立ちたい」と思ったときにモチベーションが最大化し、その結果として行動が最大化されます。これはすでに米国で先行して研究結果が出ています。今ではそれが「脳科学」という形で表現されることが多くなりましたが、1980年代にはすでに分かっていたことです。それを日本向けにローカライズし、生徒のみんなや先生方がワクワクしてもらえるように対話を積み重ねてきました。

具体的な方法として、私が関わってきたどの学校でも、まず英語とPBLを中心にやってきました。英語はあくまで手段ですが、海外留学を考える上ではもちろん必要です。ただ、いまだに多くの日本の学校の英語の試験や検定は、文法や単語の知識を重視しているケースが多い。英語圏の大学が入学・留学希望者の英語力を判定するのに使われるTOEFLは、もっと実践的な英語能力が問われます。ですから、そうした点を重視して取り組んでいます。学内でTOEFL70点、80点を超える生徒が出てきたら、「自分にもできるんじゃないか?」と思う生徒が次々と出てきます。

PBLについては、小さくプロジェクトを立ち上げて、達成感が味わえるようにすることがポイントだと考えています。そもそも日本の子供たちは優秀です。しかし、圧倒的に成功体験が足りず、自尊心が低い。だから、PBLなどでは小さくマイルストーンを置いていくことが重要です。それこそが私たち教員の腕の見せ所で、プロじゃないとできないことです。

成功体験を重ねることで自信がついてくると、外部のコンテストに挑戦する生徒やグループも出てきます。そこで外部の方からきちんとフィードバックをもらって、「君たち、すごいね」と言われるようになる。そうすると、「自分たちってすごいのかも?」と思うようになります。

つまり、英語に関しても、PBLに関しても、「自分にもできるかもしれない」という、たった一つのきっかけで、子供たちは大きく変わるのです。自信がついて、学びへのモチベーションが高くなれば、子供たちは自分からどんどん学び、伸びていきます。

ーー子供たちに成功体験を積ませたい、自尊心を高めたいと分かっていても、なかなかそういった教育に転換していけない学校や教員も多いのではないでしょうか。

子供たちが自分の夢をかなえるためには、道具が必要です。しかし、今の教育は大人が親切心で、その子が必要なのかどうかも分からない道具までどんどん渡しているように感じます。子供たちはどれを使っていいのか分からないのです。

そうではなく、「そもそもあなたは何をしたいのか?」を徹底的に追及することが必要です。特に、中学1年生や高校1年生のタイミングで、徹底的に「Who you are?」をやることです。「あなたは誰なのか?」「何をしたいのか?」「なぜここにいるのか?」。本校ではこれがあいさつです。

昔の教育者はこういう「そもそも論」を問うていたと思うのです。しかし、いつの間にか日本は「偏差値教育」になってしまっています。私は、「日本のかつて良かった教育」と「今、世界で求められている教育」は、意外と似ているのではないかと考えています。

また、日本のリーダーは、選択肢を用意してもらえさえすれば、ベストな選択をすることは得意です。でも、自分で選択肢を考えたり、決断したりすることは苦手です。つまり、「仮説でもいいからやろう!」という仮説検証をする回転数があまりにも少なく、それを背景とした決断力が決定的に足りない。あえて言うなら、覚悟がないのです。

本来、学校は子供たちが失敗し、決断や覚悟を学ぶ場所です。でも、今の学校はそうじゃない。だから、子供も大人も「誰かのせい」にするのです。そうしたマインドも変えていくべきだと思いませんか。

ーー教員不足や学校の働き方改革が叫ばれて久しいですが、学校現場からは「何も変わらない」「むしろ業務量が増えている」などの声が聞こえてきます。こうした問題については、どうお考えですか。

どこまで仕事していいのか、しちゃ駄目なのかが、混乱してしまっていると感じます。そこに関しては、きちんと法に基づいて整理していく必要があると思います。

特に中学校、高校の教員の働き方において問題となっているのは「部活動」です。千代田国際中学校では部活動を学校から切り離し、放課後の部活動に変わる新たな取り組みとして「放課後アクティビティ」をスタートさせました。現在は「3人制バスケット」「ダンス」「空手(型)」「卓球」「English」「ロボット」「将棋」の7種があり、外部からそれぞれの分野の専門指導員が来てくれています。

こうしたことを公立学校でもやる方法はあると思います。例えば、教職調整額の4%を切り離して、それを「社会教育事業費」に変えてしまうのです。それを人口で割って各地域に分配していけば、十分、公立学校の部活動を地域移行しても運営していけるでしょう。

これが実現できれば、教員の働き方改革だけでなく、各種スポーツなどのプロ選手のセカンドライフにもつながります。そして、そこから新たなマーケットが生まれると、会社がつくられ、地方にもどんどん人が移住できる仕組みができていくでしょう。

地方に行けば行くほど児童生徒も減っているので、使っていない学校施設や教室があります。例えば、地域の部活動指導者が、朝は高齢者向けに、昼間は主婦向けに講座などを行い、放課後は生徒たちを相手に活動する、といったようにうまく活用できると思うのです。インキュベーションオフィスや医療・福祉のセンター機能の併設、リスキリング(学び直し)を含め、保護者向けにプログラミング言語を学ぶ場をつくり、新しい所得や副業を得ることも可能です。つまり、学校を中心としたまちづくりを行い、崩壊したコミュニティーを再構築する。地方再生の一つの形になるかもしれない可能性を持っているすてきな場所なのかもしれません。

明治時代、「学校」は最先端の建物で、まちの中心的機能でした。現代において学校の建物が最新鋭である必要はないけれども、今の建物を生かしながら、いろいろな仕組みを組み合わせ、みんながそこに集まって議論ができる場所になれば、学校を中心としたまちづくりが実現できると思うのです。