10代の摂食障害が深刻だ。特にコロナ禍以降は小中学生の患者が目立つようになり、低年齢化が指摘されている。きっかけの多くが、SNSやネットに影響を受けた極端なダイエットとされている。一方で、10代の当事者からの声を聞く有識者からは、部活動の顧問から過剰に減量を求められて食事がとれなくなった事例など、学校現場の責任を感じざるを得ないケースも挙がった。

「部活動の前後は必ず体重測定をする。減っていないと、追加の練習メニューが課される。38㌔になるように顧問の先生から言われている。体重測定が怖くてご飯が食べられず、体重が32㌔まで落ちた」「息子が部活動のコーチから『プロテインを飲んだら強くなれる』と言われ、プロテインしか口にしなくなった。ご飯を食べずどんどん痩せていくので、食べるように注意しても、『強くなるために頑張っているのに、どうして邪魔するの?』と拒まれる」――。これは実際に摂食障害に悩む小中学生やその保護者から、専門機関に寄せられた相談だ。本来であれば、成長途中の子どもの身体や食事を巡る言動には細心の注意を払わなければならないはずだ。しかしいまだに一部の指導者からは、首をかしげるような言葉が投げ掛けられ、子どもたちの健康やその後の人生に大きく影を落としている。

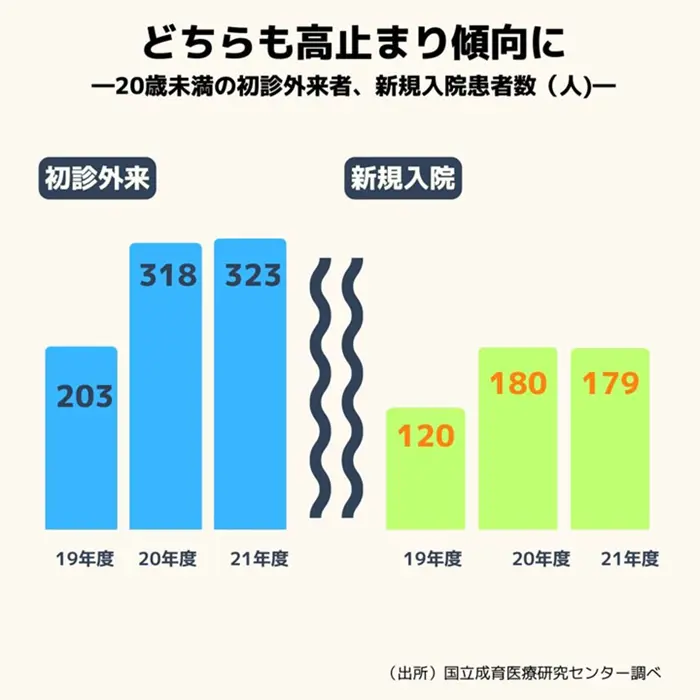

摂食障害は体重や体型の捉え方に異常が見られ、体重の増加や太ることに強い不安や恐怖心を抱き、異常な食行動が見られる疾患。極端な食事制限などで体重が正常よりも明らかに低い状態になる「拒食症(神経性やせ症)」、食欲がコントロールできず一度に大量の食べ物を摂取する“むちゃ食い”に加え、体重を増やさないための嘔吐(おうと)などを繰り返す「過食症(神経性過食症)」の大きく2つに分けられる。近年、摂食障害の低年齢化が指摘されている。特に神経性やせ症の増加が深刻で、22年11月に国立成育医療研究センターが公表した調査結果によると、19年度は203人だった20歳未満の初診外来患者数は、20年度に1.6倍近い318人に増加し、21年度でも323人と横ばいだった。同じく新規入院患者数も、19年度は120人だったのが、20年度には1.5倍の180人になり、21年度も179人と高止まりしていた。

愛媛県を拠点に、摂食障害の自助グループの運営や啓発活動「マゼンタリボン運動」に取り組む愛媛県摂食障害支援機構の鈴木こころ代表。彼女のもとに県内外から寄せられる小中学生の当事者やその保護者からの相談も、ここ数年でじわりと増加している。冒頭の事例も、鈴木代表が実際に相談を受けたケースだ。

「先日も小学4年生のお子さんを持つお母さんから、『(食事をとらず痩せ過ぎてしまい)もう入院させた方がいいのでしょうか』と相談があった」と肩を落とす。成長期真っただ中の子どもたちの心身に摂食障害が与える影響は、大人と比べ深刻なことは安易に想像できる。

10代の摂食障害の入り口として、ネットやSNSで偏った情報に触れ、危険なダイエットに走るケースが多いことは、さまざまな場面で指摘されている。一方で、鈴木代表が同じく問題視しているのは、部活動の顧問やコーチなど大人の存在だ。顧問やコーチから過剰に減量や食事制限を求められた児童生徒が、摂食障害になるケースが後を絶たないという。

「特に、運動部の強豪校などで目立つように思う。子どもたちも『強くなりたい』『レギュラーになりたい』という思いから指導に従うし、摂食障害になった後も『(部活動を)やめたくない』と言っている」と危険な実情を訴える。「子どもたちはまだ体が出来上がっておらず、基本の食事や栄養素を大切にするべき時期。それにも関わらず、指導者は大人の選手にするような指導をしてしまっている。そんな指導を受けた子どもたちは、摂食障害にならざるを得なかったと言っても過言ではない」と危機感をあらわにする。

子どもたちを取り巻く厳しい現状に、鈴木代表は思い立った。これまで幅広い年代を支援してきたが、21年から5年間を「5カ年計画」と銘打ち、子ども、特に学校関係者に向けた啓発活動に注力しているという。

「配慮のない言葉を投げ掛ける先生がいる一方で、摂食障害について理解のある先生や、給食を食べない子どもがいると相談にきて、一生懸命学ぼうとしてくれる先生もいる。県内の先生全てに摂食障害についての一定の知識を持ってもらえると、予防や早期発見につながるのではないか」と、狙いを話す。

まず県の教育委員会や県内の全市町村教委に出向き、摂食障害の特徴や早期発見のためのポイントなどをまとめたオリジナルのリーフレットを配布。小中高の全教職員の手にも渡るようにした。また高校生にもリーフレットを配り、小中学校に関しては振り仮名を振った子ども向けのポスターを掲示している。当初は「摂食障害って何?」と鈍い反応が目立っていたものの、活動が3年目を迎えた今では教委や教員、保護者向けの勉強会や研修会の講師として招かれることも増えてきた。

鈴木代表は学校関係者や保護者の前で話すときに、「早期発見と早期対応が大切だ」と繰り返し強調する。医療現場でも同様に子どもの摂食障害は「早期発見」と「早期対応」の重要性が指摘されている。一方で、鈴木代表がそう強調するには個人的な思いもある。

実は鈴木代表自身、高校生の頃から摂食障害に悩んできた当時者だ。高校生の頃に拒食症を発症し、一時は体重が28㌔まで落ち込んだこともあるという。入院も経験し学校に行けない時期が続き、高校は留年しながらなんとか卒業した。

「私自身、摂食障害から回復し何年もたつのに、後遺症に悩まされている。例えば骨が折れやすかったり、歯が欠けやすかったり。下剤を1日に500錠も飲んでいた時期があるので、消化機能も同年代と比べ低い。10代後半から25歳までは、生理も止まっていた。摂食障害が治まった後も、こういった症状と付き合っていかなければならず、しんどいと感じることもある。小中学生で摂食障害になると、どれほどその後の健康に影響を与えるか。なるべく早く見つけてあげて、その後の人生への影響を最小限にしてあげたい」

こんな調査結果がある。日本摂食障害協会が今年6月に公表した調査結果によると、養護教諭1360人のうち約6割が摂食障害の児童生徒に対応したことがあった。調査を主導した、獨協医科大学埼玉医療センター・子どものこころ診療センターの作田亮一教授は「早期発見には養護教諭をはじめ、学校現場の力も重要だ」と強調。「子ども本人は病気だと気付いていなかったり、病気と認めなかったりが多い。だから周りの大人が気付いて、早期対応しなければいけない。家族の場合が最も多いが、学校の先生が気付いて病院につないでくれたケースも一定数ある」と説明する。

一方で、「摂食障害」を情報としては知っているものの、疑いのある児童生徒がいざ目の前に現れたときに対応方法に自信がないという現場の声も漏れ聞く。

そんな学校現場に向けて、同協会は「摂食障害に関する学校と医療のより良い連携のための対応指針」をまとめ、早期発見のためのポイントや具体的な初期対応などについて解説している。この指針をもとに、作田教授らは全国の養護教諭に向けて研修会を実施しているが、まだまだ啓発は十分ではないという。「『この子は摂食障害かもしれない』と感じたときに、医療と連携して対応できるよう、事前に情報に触れてほしい」と求める。

作田教授によると、学校がチェックできるポイントとして▽給食を過剰に残す、食べない▽寝起きが悪くなり、遅刻が増える▽スポーツを異常にしたがるなど過活動な姿が目立つ▽体重が年間通して増えない、減っている――などがある。こういった症状が見られる児童生徒は特に注意深く見守り、保健室で脈拍や体温、血圧を定期的に測るなど健康観察を実施する。そこで徐脈や低体温、低血圧など異常があった場合は、学校医や小児科・内科などのかかりつけ医につなげる必要があるという。

作田教授は「摂食障害は特別な人がなるものではなく誰でもなり得ると、児童生徒にも先生たちにも知っていてほしい」と強調する。

摂食障害は症状が悪化すると、合併症などの影響で身体に多大なダメージを与えるだけでなく、精神面でも当事者を追い詰め自殺率が高くなるとも言われる。ただ作田教授は負の面を強調し過ぎずに、子どもに寄り添ってほしいと話す。「10代は成人と比べ、治療の効果が出やすく、寛解率も非常に高いというデータが出ている。私の患者の中にも、小中学生で発症し、高校を卒業するまでには自分である程度コントロールできるようになり、日常生活を送っている人が何人もいる。早期に治療すればよくなることを忘れないでほしい」。

鈴木代表も、摂食障害と学校生活の両立に苦しむ10代を何人も見てきた。そして自身もその苦しみを味わった。「10代の記憶が摂食障害で埋め尽くされると、その後の人生がとても生きづらくなる。例えば入院が長期に渡り学校に行けないと、学習についていけず、学校に戻りづらいという声も聞く。高校生になると出席日数がネックとなり、中退して、そのまま引きこもりになるケースも少なくない」と、厳しい実情を明かす。

先日こんなことがあった。部活動の部員から摂食障害を打ち明けられた教員が、鈴木代表のもとに相談にきたのだ。その部はハードな運動部で、真面目な性格の生徒は他の部員と同じように練習メニューをこなそうとするが、なかなか体力が追い付かない。教員も「こんなに無理させていいのか」と不安がよぎり、鈴木代表のもとを訪れた。鈴木代表は医療と連携を取りながら「とにかく卒業に導いてあげてほしい」と、生徒がなるべく負担なく学校生活を送れるようにアドバイスした。

その後、生徒は選手からマネージャーになり部活動を続けている。症状は一進一退を続けているが、顧問の教員を中心に、担任や養護教諭が連携を取りながら、生徒の学校生活をサポートしているという。

学校や家庭、医療がうまく連携できるケースがある一方で、連携の難しさも見えてきたと鈴木代表は話す。特に学校関係者が摂食障害について正しく理解していないが故に、学校側が「あれもできない」「これもできない」と過剰に配慮してしまい、子どもたちの学習機会が大幅に失われている場面を何度も目にしてきたという。

その上で、「医師は医療のプロだが、学校の先生は教育のプロ。教育者として子どもと向き合い続けてほしい」と鈴木代表は強調する。

「学校の先生まで“摂食障害の子”として見てしまうと、その子が本来学べるはずだったものや体験できるはずだったことが、実現できないように思う。医療のプロである医師の助言も念頭に置きつつ、教育のプロとして彼らの学びを担保する術を考えながら、子どもたちを支えてほしい。おそらく先生たちも分からないことや戸惑うことがあると思う。『マゼンタリボン運動』のホームページに教職員に向けた情報があるので、ぜひ触れてみてほしい」と、学校現場に呼び掛ける。