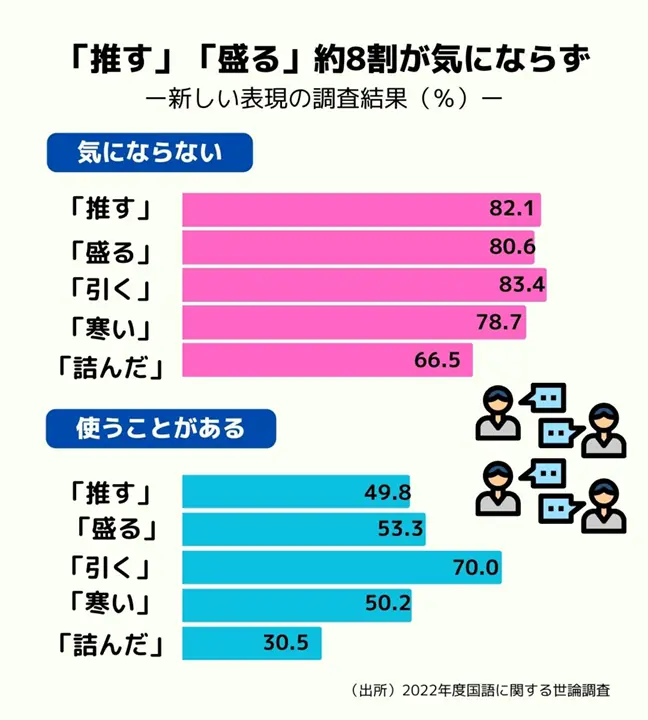

「推し」や「盛る」といった新しい表現について、約8割の日本人が気にせずに自然と受け入れている——。文化庁が9月29日に発表した2022年度の「国語に関する世論調査」で、こうした実態が明らかになった。

調査は言葉の使い方に対する国民の意識・理解を把握することを目的として、1995年度から毎年実施している。22年度は全国の16歳以上の男女計6000人を対象に調査票を郵送し、3579人(59.7%)から有効回答を得た。若者言葉などの新しい表現を他の人が使った場合に抵抗感を覚えるかどうか、自分が使うことがあるかどうかを調べるのが恒例となっており、今回は「推し」「盛る」「引く」「寒い」「詰んだ」という5つの表現が選ばれた。

この結果、最も国民の間に定着していたのは、「異様だと感じてあきれる」という意味で使われている「引く」だった。83.4%の人が「気にならない」とし、「使うことがある」も70.0%に達した。40代以下は9割以上、50~60代も8割以上が「気にならない」と回答しており、幅広い年齢層に浸透していることがうかがえる。

「より良く見せようとする」といった意味で使われる「盛る」、「気に入って応援している人や物」を示す「推し」、「冗談などがつまらない」という意味の「寒い」もそれぞれ約8割が抵抗感なく受け入れており、約半数が「使うことがある」と答えた。一方、「どうしようもなくなった」という意味の「詰んだ」は、「気にならない」が66.5%、「使うことがある」が30.5%となり、他の表現と比べて浸透度が低いことが分かった。

文化庁の調査では、本来とは異なる用法に変わりつつある言葉についても、国民の意識を尋ねている。もともとは「関係があるのに知らんぷりする」という意味で使われていた「涼しい顔をする」を本来の意味で理解している人は22.9%にとどまり、61.0%は「大変な状況でも平気そうにする」という意味で捉えていた。「忸怩(じくじ)たる思い」という表現も、「残念で、もどかしい思い」と解釈している人が52.6%と過半数を占め、本来の「恥じ入るような思い」(33.5%)を大きく上回った。

一方、「情けは人のためならず」は、本来の意味とされる「人に情けを掛けておくと、巡り巡って結局は自分のためになる」(46.2%)と「人に情けを掛けて助けることは、結局はその人のためにならない」(47.7%)が拮抗する結果となった。