10月に入り各自治体が教員採用試験の倍率を公表するたびに、「最低倍率」「教員志願者の深刻な減少」と叫ばれるようになって久しいが、今年度の採用試験では依然として低倍率とはいえ、各地で明るい兆しが感じられる結果となった。新たな制度を取り入れた各自治体で何が起きたか、取材した。

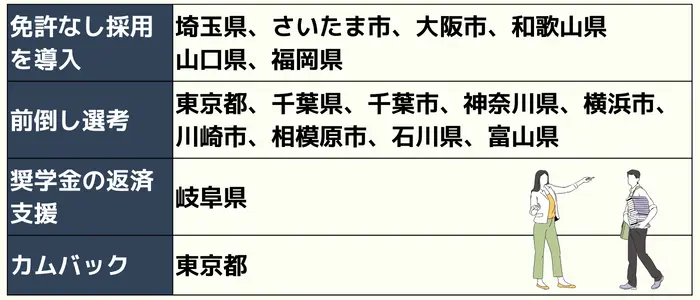

昨年度から教員採用試験では各地で、合格後の取得を条件に教員免許を持たない社会人の合格を認める制度が取り入れられた。また今年度から、大学3年生の受験を可能とする「前倒し選考」が各地で導入されていることは7月19日付電子版で報じた通りだ(参照記事: 大学3年生向け教員採用試験 「受けてよかった」と受験者の声)。いち早く「前倒し選考」の導入を公表した東京都では、今年度2540人が受験し、そのうちの72.0%に当たる1829人が選考を通過している。

他の自治体にない新制度を取り入れた自治体の一つ、山口県は、今年度「教職チャレンジサポート特別選考」をスタートさせた。教員免許を持たなくても合格になるという点では他にも例があるが、同県では県公立学校の教員として4年以上勤務することを条件に、「年間26万円を上限として学費を補助する」「免許取得まで県が研修を実施しサポートする」としているのが特筆すべき点だ。

この特別選考の要件は、▽1969年4月2日以降に生まれた▽大学または短期大学を卒業している――などだ。合否は適性検査と面接で判定され、合格者は通信制大学などで2年かけて教員免許を取り、2026年4月に着任する。最年長では着任時に56歳ということになり、学費を補助するという観点で見ると、年齢の上限設定が高い印象がある。この点について同県教委の担当者は、教育新聞の取材に、「一般枠では上限を59歳(今年4月1日現在)としている。そこから最低限働くことになる4年と、免許取得までの2年を差し引いたのが、特別選考の年齢設定だ」と語った。

同県で初のこの試みに、今年度は採用予定5人のところに57人が応募した。倍率にすれば11・4倍だ。担当者は応募者について、「年齢も20~50歳代と幅広く、経歴や職種もさまざまで、校種も偏りなく、バランスよく受けていただけた」と述べ、「初めて実施した選考だが、県内外から多くの人に受験してもらえた。学校は働きやすい職場になりつつある。教員になりたいが思いとどまっていた人などにも門戸を広げ、多様な人材に受験してもらえるよう取り組みを進めていく」と意気込む。

とはいえ全体の倍率を見れば2.5倍と過去最低で、依然として厳しい状況にあるのは他の自治体と同様だ。倍率という観点で見ると、岐阜県の倍率は今年度、全体で3.4倍だった。3倍台になるのは4年ぶりだといい、特に深刻だった小学校教諭の倍率も、2年続けて1倍台だったのが、2.3倍までになったという。

同県が今年度新たに取り入れたのは、総額144万円を上限に奨学金の返済を支援する制度だ。条件は▽県内の高校を卒業▽採用試験に初めて合格▽県の公立小中学校教諭として7年以上勤務する――などだ。県教委によれば、小学校の教員の志願者倍率が上昇するのは5年ぶりのことで、堀貴雄教育長は県議会で「(奨学金の支援制度で)教員の確保に向け、一定の効果があった」と述べている。

教員の奨学金を巡っては、財務省が財政制度等審議会の歳出改革部会で10月11日、返還を免除する制度の復活には「解決すべき多くの課題がある」と文科省をけん制したことは10月11日付電子版で報じた(参照記事: 「数に頼らない学校運営を」 教員不足への対応で財務省が注文)。岐阜県では教員不足の解消に向け、この問題の解決に独自に乗り出していたと言える。

東京都では新たに今年度から、「カムバック採用」を取り入れた。過去に東京都の公立学校の教諭を3年以上務めた人を、面接のみで採用するという制度だ。退職から10年以内で、勤務時と同一の校種・教科で受験するなどの要件があるが、育児や介護などを理由にやむを得ず退職した人にとっては、再度教員として現場に戻る上で大きなチャンスになった可能性がある。

都によれば、今年度は102人が受験し、83人が合格した。いったんは採用されたものの不合格となった人もいることになるが、都教委の担当者は「受験者本人にも、不合格となった理由を明かしていないのと同様に、総括としても説明することはできない」と述べる。

受験者が100人を超えたことについては、「多くの人に受験していただけたと感じている」とし、「前倒し選考であれば、大学を通じて学生に伝えることができるが、退職した方々に広く伝えるとなると、ウェブ広告など不特定多数に向けた広報になる。そこで、現役教員から、元同僚や配偶者などの親族に伝えてもらおうと考え、校長会や区市町村教委を通じて伝達を依頼した」と語る。

80人超の合格者について「すぐ即戦力になってもらえる」と期待を込め、「始まったばかりの制度なので評価は難しいが、さまざまな事情があって教職を離れてから『やはり教員に戻りたい』と復職する上で、いわゆる『テスト』がないというのは大きかったのではないか」と分析する。

都ではこの他にも、教員免許を持たない社会人の採用について、昨年度は40歳以上を対象にしていたのを、今年度から年代をさらに広げて25歳以上にまで引き下げた。引き下げの理由について担当者は「社会人特例選考の年齢制限がもともと40歳以上だったため、昨年度はそれに合わせていたが、『30代では受けられないのか』といった問い合わせが相次いだことから、低い年代にも希望者がいることが分かった」と話し、「教員免許を取るとなれば教育実習があり、仕事をしながら2~3週間休むのが難しく退職を考える必要もあるが、教員として採用される確証がなければ踏ん切りがつかないこともあるだろう。近年では転職の活性化や低年齢化が進んでいる。第二新卒の方々が安心して教員を目指せるよう、年齢を大幅に引き下げた」と説明。

「勤務の厳しさなどを取り沙汰されることも多いが、外部人材の導入などさまざまな働き方改革を実施し、教員のワークライフバランスを大切にする多様な取り組みを並行して進めている」とした上で、「説明会やイベントなど各種開催していくので、ぜひ積極的に参加して、教職の魅力やよさを知ってほしい」と力を込める。

「尾木ママ」の愛称で知られる、教育評論家で法政大学名誉教授の尾木直樹氏は、教育新聞の取材に「より多くの教員志望者を集めようと、自治体が丁寧な対応をしながら活発に取り組んでいる。こうした丁寧さは、これまでの教育界に欠けていたものだ」と話す。「今は、いうなれば『どん底』の時期。政府も問題の深刻さに気付き、放ったらかしにはできなくなっている。有効な手だてはどんなことでもやらざるを得ない。ピンチをチャンスに変える時だ」と強調し、「あとはよくなるしかない。めげずに進んでいきたい。これから質の高い教員が育っていくだろう」と展望を語る。

自身が特別講演で講師を務めた、教員志望者向けイベント「TOKYO教育Festa!」について、「かつて自治体がやっていたような、一面的で一方的な解説をするだけのものではなく、多種多様なブースがあり、来場者も非常に多くて驚いた」と述べ、「この中の8〜9割が教員を目指してくれたらと願っている」と話した。

尾木氏が言う「TOKYO教育Festa!」は10月15日、都教委主催で、大学生や高校生、社会人、ペーパーティーチャーなど広く教職に関心を抱く人を対象に開かれたイベントだ。尾木氏による講演の他、現役若手教員との座談会や個別相談エリア、「働き方改革の今を知る」「勤務条件を知る」といった各種セミナーなどがあった。今年度は高校生向けブースも新設され、1日で913人が来場した。

参加者の一人で大学3年生の三澤真紀さんは、今年度のいわゆる前倒し選考を受けた際、会場にあったチラシでこのイベントを知ったといい、「『研修体験コーナー』に参加できたのがよかった。現場の先生方が子どもに育みたい力についてどのように考え、どういう思いで教壇に立っているか、具体的に思い描くことができて、教員を目指す気持ちにはずみがついた」と語る。

また、福祉施設の管理職を務める40代の原口禄朗さんは「新卒者だったときは教員採用試験があまりにも狭き門で、2年間不合格になり諦めて今の施設に入職した」といい、「気付けば40代になり、教員になる夢はかなわないと思っていたが、東京都が去年『教員免許のない40歳以上の社会人』を選考対象にしたと知り、『それなら、40代とはいえ免許がある自分には受かるチャンスがあるのでは』と希望を持った。今日は若い人が大半で気後れしたが、転職者向けコーナーがあったので安心して話ができた」と語る。

会場ではこの他にも、会場にいた現役教員に直接質問したり、「TOKYOスマート・スクール」と称される、学習や校務に先端技術を活用したシステムを体験したりと、教育現場の情報を精力的に集めようとする様子が随所で見られた。若手教員との座談会が満席になり、1年目の教員によるセミナーで座席の約2倍の立ち見が出るなど、「教員のなり手がいない」という世の風潮とはかけ離れた、活気ある雰囲気があった。

◇ ◇ ◇

とはいえ、東京都が今年実施した教員採用試験では、小・中・高・特別支援学校を合わせた全体倍率が1.6倍と初めて2倍を切り、特に小学校は1.1倍になるなど、人手不足がますます懸念される現状がある。

この点について、『不親切教師のススメ』『学級経営がラクになる!聞き上手なクラスのつくり方』などの著書があり、「丁寧過ぎない『不親切教師』が、子どもの自立を促し、教員の負担も軽くする」と訴える千葉県公立小学校の松尾英明教諭は、「客観的な事実を見れば、『教員が不人気だから倍率が下がった』という単純な話ではないことが分かる」と話す。次回は、松尾教諭による分析の詳細や、自治体・学校が今後どのように動いていくべきかを、研究者への取材とともに伝える。