秋田県五城目町立五城目第一中学校の三戸学教諭は、得意な数学を仕事にしたいとの思いから、地元秋田で数学科の教員となった。それから20年以上、1級1種の障害を抱えながらの教員人生は、困難に満ちたものであったに違いない。第2回では、三戸教諭のこれまでの歩みを振り返りながら、学校教育に寄せる思いに迫った。(全3回)

三戸教諭は1976年に秋田県八郎潟町で生まれ、その後、幼稚園に入園するために秋田市に引っ越した。秋田市内の小中学校を卒業後、地元の進学校として知られる県立秋田南高校に進学し、その頃から数学科の教員を目指すようになったという。その経緯について、三戸教諭は次のように語る。

「高校時代から数学が得意で、よく周囲の友達に問題の解き方を教えていました。『数学ができたら人が寄ってくるんだ』と思い、数学の教師を目指すことにしたんです。また、小中学校の頃は、担任の先生によって学校が楽しくなったり、学校に行けなくなったりもしました。そうして人の人生を左右するほどの影響力を持つ仕事という点も、教師という職業に魅力を感じたところの一つです」

高校を卒業後、山形大学教育学部に進学した三戸教諭は、数学の家庭教師のバイトをしたいと考え、あっせん所に足を運んだ。だが、「障害があるから」という理由で、ことごとく断られてしまう。他の友達が次々と家庭教師を始める中で、大きな挫折感を味わったと当時を振り返る。

「障害のために、友達と同じことができないという経験は生まれて初めてでした。なので、本当にショックでしたね。自分に障害があるという事実に初めて本気で向き合い、教員を目指すことにも不安を覚えました」

家庭教師を諦めきれなかった三戸教諭は、友達と共にサークルを作り、「無料でもいいので家庭教師をさせてください」と書いたビラを街中に配った。すると間もなく、「あなたの熱意に心を揺さぶられた。ぜひ、家庭教師をしてほしい」との電話が、中学生の保護者から入った。

「うれしかったですね。最終的に、家庭教師は大学卒業まで3年近く続け、途中からは謝金もいただけるようになりました。当時は、障害者への理解も今ほど進んでいなかったので、そうした保護者がいることに勇気付けられました。この経験があったからこそ、教員という職業に立ち向かっていけたように思います」

家庭教師での体験を胸に、三戸教諭は地元秋田県の教員採用試験に挑んだ。しかし、当時は倍率が20~30倍にも上る時代。1回目、2回目の受験では壁に跳ね返され、講師などを務めながら再受験を繰り返した。そうして3回目の挑戦で見事に合格。2001年4月から、正規教員としての勤務が始まった。ハンデを抱える中で、若手時代をどう過ごしたのか。

「当初は一つ一つの仕事を覚えるので精いっぱいでしたね。でも、どんなことでも着実に吸収していきたいと、前向きな気持ちで臨んでいました。大変だったのは、校内の移動です。当時はまだ、エレベーターやスロープがない学校も多い時代でしたからね。近くにいる生徒にサポートを頼んで、階段を上るなどしていました」

学校のバリアフリー化については、06年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が制定されたことを機に、少しずつ改善はされてきている。とはいえ、20年時点においても、4割近くの学校で昇降口・玄関~教室間のバリアフリー化がなされていない(「学校施設のバリアフリー化に関する実態調査(22年9月1日時点)」)など課題も多い。この点について、三戸教諭は次のように指摘する。

「学校は災害時の避難所にも指定されています。その意味で、誰にとっても使いやすいようにしておく必要があり、バリアフリー化は不可欠です。障害者にとって生きやすい社会は、誰にとっても生きやすい社会だと私は考えています」

現任校の秋田県五城目町立五城目第一中学校は、新校舎の完成が09年と比較的新しく、校内にはエレベーターが設置されている。玄関から1階フロアの動線もバリアフリー化がなされているため、障害者や高齢者はもちろん、生徒たちも安心感をもって過ごせる空間となっている。「20年で随分と変わりました」とほほ笑む三戸教諭の表情からも、若手時代の苦労を感じ取ることができた。

教師になって23年。ハンデを抱えながらの教員生活が、困難に満ちたものであったことは想像に難くない。加えて教師という仕事自体が、年々過酷さを増してきている。そうした中で、教員を「やめたい」と思ったことはなかったのか。

「今のところ、やめたいと思ったことは一度もありません。もちろん、教師としての仕事が大変になってきているのは確かです。でも、私自身が教師という職業を続けることで、学校の労働環境を改善するきっかけの一つにしたいとの思いがあります。先ほどの話とも関係しますが、障害者にとって働きやすい職場は、誰にとっても働きやすい職場だからです。そうした考えを広めていくことも、自分の役割の一つだと考えています」

そう語る三戸教諭だが、20年以上にわたる厳しい教員生活を続けるのは容易でなかったに違いない。何かしら心の支えとなったものはあったのか。

「教師という職業の魅力の一つは、子どもたちに直接、自分の言葉で伝えられるところです。伝えたいことは人それぞれだと思いますが、私の場合は『共生社会』や『多様性』の大切さを、身をもって伝えていきたいと考えてきました。それは教師を目指したときからの揺るぎない柱で、そうした思いがあったからこそ、教師を続けてこられたのだと思います」

近年、教育界では「共生社会」や「多様性の理解」などの言葉が頻繁に使われるようになってきた。一方で、教員組織が多様かと言えば、三戸教諭のように障害がありながら働く人は決して多くない。文科省の調査(「教育委員会における障害者雇用に関する実態調査」)においても、19年5月時点における障害者の雇用率は1.87%と、法定雇用率2.4%を大きく下回っている。

「『共生社会』『多様性』という概念は、同質集団の中では考えるのが難しく、身近なところに私のような人間がいるからこそ、生徒たちも深く考えるきっかけを得られると思います」

三戸教諭の言葉は、「社会保障の充実」というレベルを超えて、多様な人々を教員組織に入れていくことの必要性を示唆するものと言える。

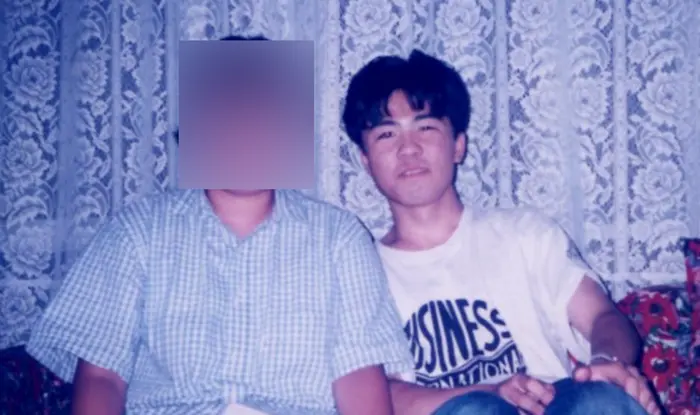

【プロフィール】

三戸学(さんのへ・まなぶ) 1976年、秋田県生まれ。先天性の脳性まひ、手足と言語に障害がある。県立秋田南高校を卒業後、山形大学教育学部へ進学。2001年4月から、数学科教諭として秋田県内の中学校に勤務。著書に『僕は結婚できますか?』(無明舎出版)、『マイ・ベクトル-夢をあきらめないで-』(グラフ社)、『ガクちゃん先生の学校通信』(言視舎)がある。