深刻な教員不足の要因の一つとして挙げられる「産休・育休」の増加。前編(参照記事: 【産休・育休と教員不足(上)】 取得する教員の「後ろめたさ」)では、産休・育休の当事者である教員の苦悩を紹介した。一方、欠員が生じることになる学校現場は、代替教員の確保や柔軟な引き継ぎに悩んでいる。文科省は今年度から、代替教員を年度当初に前倒し配置できるよう加配の運用を見直しており、さらに踏み込んだ支援策をとる自治体も出ている。さらに学校現場では学校管理職を中心に、産休・育休を取得しやすい組織づくりを積極的に進めているケースもある。

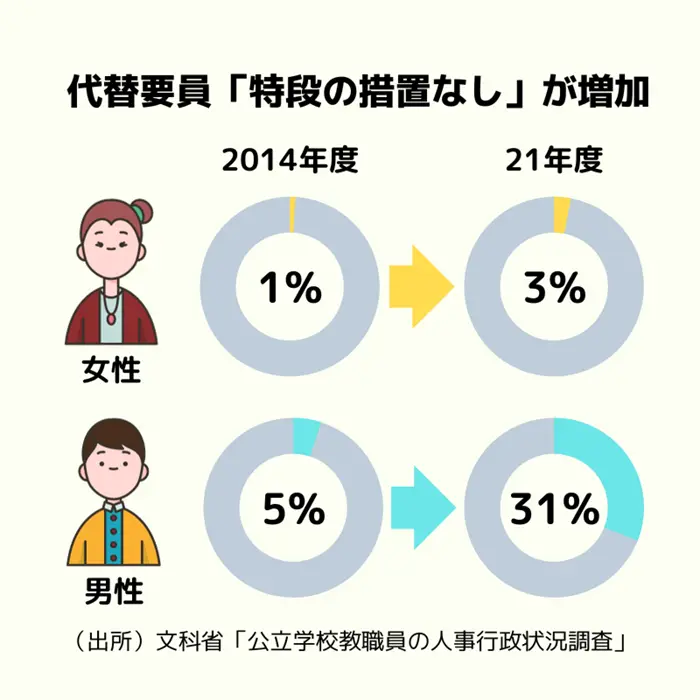

文科省の「公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、育休の新規取得者数は毎年増え続けている。一方で代替要員の配置状況を見ると、「特段の措置なし」というケースが、割合は少ないながらもじわじわと増えており、とりわけ男性では約3割が「特段の措置なし」となっている=図表。同省の担当者は「男性では育休期間が短く、代替要員が配置されない場合もあるが、代替要員が見つかっていない可能性も否めない」と話す。

文科省は今年度から、5~7月に産休・育休に入る教員の代替教員を、年度当初に前倒しで配置できるよう、加配の運用を見直した。同省の担当者によれば「ほぼ全ての自治体から申請があった」といい、来年度も継続する予定だという。5~7月としているのは、前年度末の加配申請時点で、確実に産休・育休に入ることが見込まれる必要があるためだ。

自治体の中には、独自に制度を拡充しているところもある。東京都教育委員会は今年度から、小・中・高、特別支援学校全ての校種を対象に、最大4カ月前倒しで代替教員を採用できるよう、国の制度を拡充した。8月末時点の産休育業代替教員の前倒し任用数は約640人で、上々の反響だ。

都教委の担当者によると、これまでは代替教員が勤務を始めるのは、該当の教員が産休・育休に入る最大2日前だった。そのため十分な引き継ぎができないなどの課題があった。しかし最大4カ月前倒ししたことで引き継ぎ期間が十分にとれ、代替教員は産休・育休の取得者からアドバイスをもらいながら勤務に慣れていくことができる。

児童生徒にとっても利点がある。慣れ親しんだ担任から新しい担任に突然変わることに対して、一部では不安を訴える児童生徒もいた。しかし今年度からは引き継ぎ期間を十分に取れることで、新しい教員に慣れ、学校生活に対する不安も軽減できている。

また都では今年7月から、学校と臨時教員志望者(臨時的任用教員)をつなげるマッチング支援ステムを導入した。学校側は教科などの条件を絞って候補者を探せるほか、志望者も勤務地など希望する条件に合う学校を見つけやすくなった。代替教員を見つけるための各学校の負担を軽減するとともに、候補者の利便性の向上も図っている。

一方で、そもそも臨時教員志望者を増やさなければいけないという課題は残る。都教委ではラジオや転職サイト、電車内の広告、教員採用選考会場などで募集をかけるなどの策を講じている。全国の教委があらゆる策を講じて代替教員の確保に奔走しているが、いまだに抜本的な解決策は見つかっていないのが現状だ。

学校現場では、産休・育休を取得する教員をどのように支えているのか。「妊娠っておめでたいこと。『すみません……』と、申し訳なさそうにする必要はまったくない!」。そう言い切るのは静岡市立南藁科小学校(児童128人)の小澤美加校長だ。自身も教員として教壇に立つ傍らで、産休・育休を取得し3人の子どもを育ててきた。

小澤校長が妊娠・出産を経験した20年ほど前と比べると「社会の変化に伴って、学校現場でも取得しやすくなったように見える」と分析しながらも、妊娠・出産や子育てと仕事の両立に頭を悩ませる教員を何人も見てきたという。

ある日、女性教員が申し訳なさそうな表情で、小澤校長のもとにやってきた。「校長先生、すみません。妊娠しまして……」。不安そうな彼女の表情に、かつての自分を見ているような気持ちになった。「おめでとう! 『すみません』なんて言わないよ! おめでたいことだよ!」と、小澤校長は思わず拍手しながら笑顔で祝福したという。

教頭時代には、転任と育休のタイミングで悩む教員にも出会った。「どうしても、仕事の引き継ぎ時期や他の人のことを考えちゃうよね。でもそれは(管理職として)私たちが考えることだよ」と伝えると、彼女は少しホッとしたようだった。妊娠は喜ばしいことのはずだが、「すみません」「迷惑を掛ける」と申し訳なく感じる教員たち。小澤校長はその状況に、悶々とした思いを抱えた。

しかし学校現場の実状も深刻だ。山積する業務、足りない教員、一部では代替の教員が見つからないこともあるという。教員不足の中、産休・育休の取得しやすい職場を実現することはできるのだろうか。

「学校現場にあるさまざまな課題は、全て複雑に絡み合っている。一つだけを解決することは難しい。いろんな課題を同時に、少しずつクリアしていかなければならないのではないか」と説明する。つまり、産休・育休の取得しやすい職場づくりは、また別の課題を解決する糸口にもつながるというのだ。

そんな小澤校長がいま取り組んでいることの一つは、「子ども主体の学びへの転換」。「管理職の役割は、教員の産休・育休に限らず誰かが欠けても回る組織を考えること。教員主導で学び、担任が全ての責任を負うような学校の体制は、変えなければならない。子どもたち主体の学びに転換し、おのずと『〇〇先生がいないから立ち行かない』という場面が減ってきたように感じる」と振り返る。

校長として赴任して3年目、さまざまな試みを積極的に実践してきた。例えば、児童がつくる「特別活動」。クラブ活動や縦割り活動を子どもたちの手に委ねた。他にも新しく取り入れたのは、「自由進度学習」だ。単元や45分間の授業の中で、児童それぞれが各自のスピードやめあてに合わせて学習を進める。これまでの教員主導型の授業を手放し、教員が児童の学びのサポートやファシリテート役に徹する新たな授業の実践だ。学年団をまとまりとしたチーム担任制にも取り組み始めている。

小澤校長は「教員の働き方だけでなく、子どものためにも、教員が『自分1人で学級の児童生徒を何とかしよう』という考えは捨てなければならない。良いときも、悪いときも、全て自分の責任だと考えてしまうことはよくない。子どもたちは学校内外で、さまざまなものを吸収しながら成長していることを今一度思い出してほしい」と、これまでの教育観を見直す必要性を指摘する。

「私自身に悔いがあるから、子育てと仕事を両立させようと奮闘する教員にエンパワーしたいと考えるようになった。児童生徒と学校生活を送ることも子育ても、本来はどちらもとても楽しく、幸せなこと。次の世代には、つらい思いをして両立させなければいけない経験は絶対にさせたくない」と決意を口にする。

そんな小澤校長にも、子育てと仕事の両立に思い悩む時期があったという。特に、10カ月間取得した1人目の育休復帰後は、慣れない育児と仕事の板挟みになり落ち込むことばかりだったと振り返る。仕事に熱中するあまり娘の体調不良を見逃したり、「しっかりした母親になりたい」という気負いでしんどくなったり……。「家庭も学校も中途半端だ」「私の学級の子どもたちは、かわいそうだ」とモヤモヤした思いを抱える日々もあった。そんな思いもあり、3人目の育休は1年10カ月と長めに取得した。日々家族と共に、子どもの成長をじっくりと味わったこの期間は、とても有意義なものだったと語る。

育休を経て職場復帰に不安を抱える教員が集まるセミナーでは、こんなことを話した。

「育休中に経験したことは、学校現場で必ず役に立つ。あなたはこれからの教育に必要なことを今、毎日経験している。例えば、赤ちゃんにご飯を食べさせるときに、いくらスプーンを握らせて食べる練習をさせても、本人が食べたいと思わなければ決して食べないよね。子どもをよく観察して、その子のタイミングを見計らって、手を差し伸べる。これこそが、これからの学校にとても必要なことだと思う。あなたは新たな強みを持って戻って来るのですよ」

小澤校長は「家族を我慢させていると思いながら働いている人が、まだいると思う。でも家庭の時間を大切にすることが、学校にいる時間を大切にすることにつながる」と強調する。さらにいま両立に苦しんでいる教員に向けて、「自分のことをよく知ってほしい」とアドバイスを送る。「まずは、自分のできることと、できないことを知ること。自分の立場でできることや、自分の強みを生かせることを見つけて、モチベーションにすること。そして、自分が癒されるものや好きなこと、これだけは譲れないものを理解して、自分の心や健康を守りながら働いてほしい」