今年度の採用試験では、依然として低倍率とはいえ、各地で明るい兆しが感じられる結果となったことは本特集の第1回(参照記事:【教員採用試験①】各地で明るい兆し カムバックなど新制度の成果)ですでに報じた。第2回となる本記事では、データに基づいたいわゆる「教員不足」の分析や、東京都など大都市圏で倍率低下が深刻な背景、解決に向けた取り組み方法を、研究者や現場教員に取材した。

いわゆる「教員不足」の分析について、東京学芸大学の奥住秀之教授と平田正吾准教授に話を聞いた。同学では2022年、新たに先端教育人材育成推進機構を設置しており、両氏はそのメンバーとして、教員需給などについて専門の特別支援教育と並行して研究している。

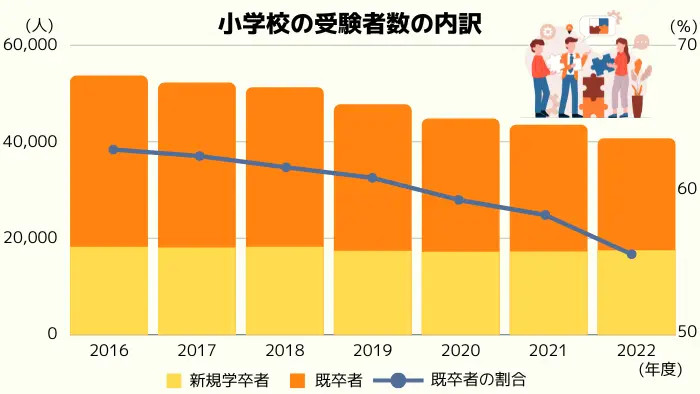

まず平田准教授は、倍率低下を教職の魅力低下の現れとして見る風潮について、「冷静に認識すべきだ」と指摘する。その根拠として示すのは、教員採用試験の受験者の中で、大学新卒者が占める割合の変化だ(グラフ1)。「倍率が下がると『教職の魅力不足で、学生が目指さなくなった』と捉えられがちだが、実は減っているのは既卒者の割合で、新卒の受験者は一定の数を保っている」と語る。

加えて既卒者の受験が減っている背景について、兵庫教育大学の川上泰彦教授が去年に「教員供給構造の変化」と題して明らかにした研究内容に触れ、「2000年ごろにかけては、採用試験で不合格になり翌年度に再受験していた方々がいわば『既卒者プール』を形成していたことで、安定した教員供給がなされていたが、00年代後半から採用者の数が増えたことで、既卒者プールが縮小し、倍率低下につながった」と話す。

その上で、「倍率低下には構造的な問題が多分にあり、『学校がブラックだから学生が教員にならない』といった単純な認識だけでは理解できない」として、「データなどから実態を把握し、必要な施策を検討すべきだ」と訴える。

実態の一つとして指摘するのが、校種別に見た受験者の動向だ。13年から8年分のデータで、小学校免許を取得した新規学卒者では、73〜81%が教員採用試験を受けているのに対し、中学校免許取得者では37〜43%にとどまり、高校免許取得者に至っては15〜18%になるなど、中高免許を取得した新卒者の受験率が低いという。

平田准教授は「小学校免許の取得者には、教育学部や児童教育学科など教員を志して大学に入る学生が多いのに対し、中高免許の取得者には文学部や理学部など、そもそも教員になることを目的とせずに入学しているケースも少なくないからだろう。他に就職の選択肢があれば、そちらを取るのではないか」として、その傾向は地方部よりも都市部でより顕著に見られるようだと話す。

「今後は、中高免許を取得した新卒者の受験を促す施策を検討していく必要がある」と述べ、「人手を確保しようとするあまり、教員不足を過剰にアピールすると、『学校はブラックだ』といった空気感が醸成され、逆効果ではないか」と指摘。

「もちろん働き方改革は必要だが、生涯賃金や年休取得率、産育休制度の整備といった面で『いい仕事だ』と確証をもって言えると思う」といい、「指導している学生たちの多くも、教育実習で現場を知った上で教職に就こうとしている。学生向けに講話をしていただいた学校の先生で、『教員は大変だ』というところから話し始める方もいらっしゃるが、教職の魅力ややりがいをしっかり伝えることが、今後はより一層重要になるだろう」と語った。

次に奥住教授はまず、同学の佐々木幸寿理事・副学長が提起した「教員不足の3次元」を説明。いわゆる「教員不足」には、年度当初に必要数が配置されなかったり、産育休や病休の代替が確保できなかったりする「現実レベル」、教員採用試験の倍率のような、次年度の欠員に直結する可能性が高い「顕在的レベル」、そして大量退職の見込みなど長期的な視座に立って不足を認識する「潜在的レベル」があるとされているとして、「このような多水準的な視点で問題を検討する必要がある」と強調する。その上で、要因や解決の方向性について、「現実レベル」と「顕在的レベル」とを関連付けながら自身の考えを語った。

まず、倍率低下については、「22歳人口の減少などもあって、受験者数自体が減少傾向にある。その一方で、教育施策の改善により、小学校で1学級当たりの標準児童数が40人から35人へ段階的に減少しつつあることや、特別支援教育の推進により、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒が増加していることなどの影響もあって、自治体によっては採用数に顕著な減少は見られないなど、倍率低下の要因は複雑に絡み合っている」と指摘。「解決策として、都教委が取り組んでいるような多様な採用形態の導入は、大いに有効な取り組みだろう」とした。

また、本特集【教員採用試験①】でも報じた、岐阜県教委が奨学金の返還支援を打ち出して倍率が回復したことについて、「両者の関連の妥当性が確認されるのであれば、昨今の大学生の経済事情の厳しさを考えると、『教員不足』を解消する施策の一つとして検討することも考えられるのではないか」と語った。

次に、始業日に必要な教員が学校に配置されないという事態については、採用試験に合格したにもかかわらず教員以外の職を選択することに加えて、複数の都道府県の採用試験を同時受験して一方の県の名簿登載を辞退するケースもあるのではないかとして、「教職の魅力を高める必要がある一方で、自治体間で合格者をいわば『取り合う』ような事態になっているのであれば、その現状も含めて検討すべき課題かもしれない」とした。

3点目として、年度途中の教員不足については、「病休の取得者、中途退職者の増加などが主な背景にある」として、「病休や中途退職を減少させるために、働き方改革を一層進める必要がある」と強調。一方で、病休取得の教員が安心して治療に専念するためにも、臨時的任用教員の堅調な確保につながる工夫が併せて必要だろうとした。

平田准教授はこの3点目について、「産育休取得者の増加を巡っては、『産育休が取りやすくなっている』と評価すべきだ。また、団塊世代の大量退職時に採用された若年者が、順調に家庭を築いた結果でもある」と補足した。

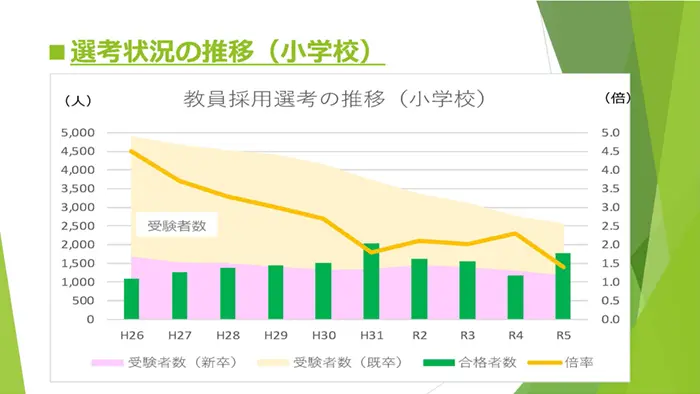

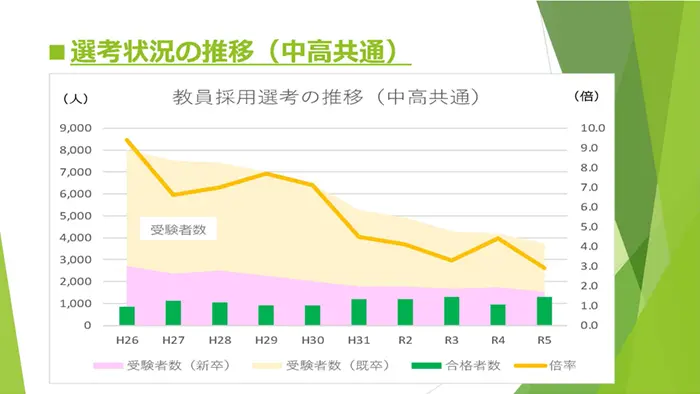

こうした説明を踏まえ、東京都が実施した14~23年度教員採用試験の応募状況を見ると、確かに小学校教員の新卒受験者数は人口減にもかかわらずほぼ横ばいで、受験率が維持されていることが分かる。一方で、既卒受験者は5000人近くから約2500人へと、ほぼ半数近くにまで減少している(グラフ2)。また、中高教員の受験者数を見ると、新卒者でも低下傾向にあり、既卒者では約8000人から4000人未満と、半数以下まで減っていることが分かる(グラフ3)。

そのため全体倍率も大幅に下がっており、今年実施された教員採用試験では、小・中・高・特別支援学校を合わせた倍率が1.6倍と初めて2倍を切り、特に小学校は1.1倍にまでなるなど、多様な採用形態の導入や働き方改革の推進に反し、深刻な状況に陥っている。

この現状について、『不親切教師のススメ』『学級経営がラクになる!聞き上手なクラスのつくり方』などの著書があり、「丁寧過ぎない『不親切教師』が、子どもの自立を促し、教員の負担も軽くする」と訴える千葉県公立小学校の松尾英明教諭は「東京都は日本中で最も働き手を必要とする上に、職業選択の幅が最も広い。情報に最も敏感で、若者の数の増減の影響を直に受ける、大都市ならではの現象だ」と語る。

松尾教諭もまた、新卒者の受験率に注目した上で、新成人数の減少との比較から次のように分析する。「新成人数で見ると、2000年に164万人だったのが22年には120万人と、27%を超す大幅な減少が起きている。一方で、同じ年の小学校教員受験者数を見ると、00年が4万6156人、22年が4万636人でマイナス約5500人。1割弱しか減っていないことになる。新成人数に対する割合では、約2.8%から約3.3%への上昇ということになる」

松尾教諭は「こうした客観的な事実は世間にもっとアピールしていいところだ。『倍率が下がった=小学校教員が不人気になった』という単純な話ではない」と強く訴える。奥住教授が指摘するような、大量採用に至った経緯を踏まえた上で、「文科省や自治体も含め、募集する側が、世間に対し『足りない』というアピールをし過ぎたために、『教員不人気』というイメージキャンペーンに拍車が掛かった。そのキャンペーンの影響が悪い方向で直撃したのが、情報に敏感で他の選択肢も多い東京都のような大都市圏なのではないか」と語る。

それでは今後、文科省や自治体など募集する側はどういう方向にかじを取るべきか。松尾教諭は「まず何より、過剰な『学校はブラック企業』キャンペーンをやめることだ」と話す。「確かに、教員は大変な面が多い仕事だ。しかし、それをアピールする必要があったのは『どうせ教師はお気楽な公務員気質でしょ』という世論が多くを占めていた時代の話」とした上で、「今は違う。世間は『むちゃくちゃな子どもや保護者から、どんな理不尽や文句を言われても抵抗できないかわいそうな教員』と見ているか、もしくは自分の子どもや子ども時代の自分自身が理不尽な対応をされたと恨まれているかで、いずれにせよ『お気楽』とは思われていない。『上からの命令にも逆らえないで大変そう』とも思われており、負の面の認識は十分過ぎるほどだ」と語る。

「それよりも、正の側面である教職の価値やメリットに注目させる必要がある。教育実習も同じで、つらい思いをさせたり教員のつらさを伝えたりするより、正の面をきちんと見せる方がいい。スポーツ選手やアイドル、ユーチューバーなどが見せる正の側面にも、そこに憧れを抱かせることに意味がある。学校や教員は、仕事の素晴らしさや価値を大いにアピールしていいところだ」

では、「教職の素晴らしさや価値」とは何か。松尾教諭は「教師の多くの人が共通して喜びを感じる瞬間がある。それは、子どもの成長に立ち会えた瞬間だ」とする。「教師はあらゆる変化や成長の場面に立ち会える。『先生のおかげで○○が好きになった』と言ってもらえることも少なくない。しかもそれが毎年で、複数の子どもと親に言ってもらえる」といい、「『自分の仕事に価値がある』と目の前で感じさせてもらえる。そんな仕事、他にありますか?」と投げ掛ける。

松尾教諭自身は「初任でもった5年生を持ち上がって6年生で卒業まで担任させてもらえた時、心から『教師になってよかった』と思った」と振り返る。当時の日記にもその感動が書かれていると話し、「教育の技術面は底辺だったし、授業もめちゃくちゃだったが、エネルギーとやる気にはあふれている。20~30代は6年生を多くもたせてもらい、人間同士として子どもと全力でぶつかっていったという感覚がある。40代も半ばを迎えた今は、さまざまなことが見えるようになり巧みになった分、なかなか『全力でぶつかる』とはいかないというのが実感だ。相手も思春期なので、情熱や粘り強さがある若手の教師が子どもにとってもよいのだろう」と語る。

「専科教員や中高教員のように、自分の好きなことを専門に教えることに生き甲斐を感じる教師も多くいる。いずれにせよ、搾取されようもないぐらい、やりがいだらけの仕事だ」

そうした教職の価値を踏まえ、松尾教諭は「『誰でもいいから教員をやってください』と訴えるかのような大安売りはすべきではない」と強調する。「実際、誰でもできる仕事ではない。最低限でも募集対象は免許保有者に絞るべきで、一部の自治体がやっている『無免許でもOK』のようなものは大変危険だ」といい、理由として「あらゆる業種には『ブランディング』が存在するからだ。人でも仕事でも、誰でも手に入るようなモノは市場価値が落ちる。逆に希少性が高ければ、価値が高まる。例えば医師や弁護士の価値を支えているものはその希少性で、それはすなわち資格取得の困難さだ。多くの人が簡単に医師免許や司法試験合格ができるのであれば、価値は急落する」と説明する。

「今の教員採用は、ここを完全に誤っている。大変な教育実習を経て大学を出て、やっと得た教員免許が最低限必要だからこそ、一定の価値を保てる面がある。『免許なし採用』をやっていれば、もはや、教育学部や教員養成大学の存在価値が何か分からなくなる。ただでさえピンチの教育学部が、ますます窮地に追い込まれていくだろう」と述べ、「この悪影響は長期にわたる」と指摘。「ブランディングとはすなわち信用だ。積み木のようなもので、崩壊と急落は簡単だが、回復には大変な時間がかかる。その認識が甘いのではないだろうか」と危惧を語った。

本特集のために現場教員を事前取材した際、松尾教諭が語るような「免許なし採用」に対する批判的な意見や不安を訴える声は少なからず聞かれた。一方で、本特集第1回で伝えたように、山口県教委が語る「多様な人材に受験してもらえる」という面や、東京都教委が語る「第二新卒の方々に安心して教員を目指してもらえる」という面があることも間違いではない。

この点について、東京都教育庁の主任指導主事や東京学芸大学附属校の校長を務めた経験もあり、教員養成大学・自治体・学校現場のそれぞれの立場を知る奥住教授は「教員として働きたいと願う社会人のニーズを保証するものであり、個性ある教員集団の実現にも資するものと思われる」と評価した上で、「本学のような教員養成大学・学部は、『目的養成』として一定数の教員を送り出す社会的使命を有している。高校生の段階からすでに教員になることを志して入学した多くの学生を、4年間のカリキュラムを通してその意欲や資質を高め、夢を実現させる教育にしっかりと取り組んでいきたい」と力を込める。

また平田准教授は「行政側が『何とか確保したい』と策を練り、適正に選抜している以上は尊重すべきで、見守りたいところだ。しかし、免許なしでの採用に頼ってはならない」と述べ、倍率低下を懸念する自治体の意向を踏まえ、「倍率が下がると、質の低下を懸念する声が上がるが、例えば『2倍を切ったから質が、どの程度下がった』といったエビデンスは存在しないのではないだろうか。不況になるにつれ教員志望者が増えるというデータもあり、今後の日本経済や少子高齢化の影響も踏まえた分析を行い、社会の倍率に対する見方やマインドを変えていく時期になったと思う。それに基づいて現場での養成体制も整備し、教員の育ちを支えて、持続可能な職場にしていくべきだ」と訴えた。