宮城県南部、蔵王連峰の麓に位置する白石(しろいし)市に今年度、東北初の小中一貫学びの多様化学校(不登校特例校)、「白石きぼう学園」(白石市立白石南小中学校)が開校した。現在、不登校経験のある小中学生21人が、それぞれのペースで登校している。子供たちと教員との距離が近く、一人一人に合わせた学びの時間のほか、子供たちが協働する機会も多い。ある生徒は、同校との出合いを「奇跡」と呼び、「絶対に無駄にしたくない」と作文をしたためた。

◇◇◇

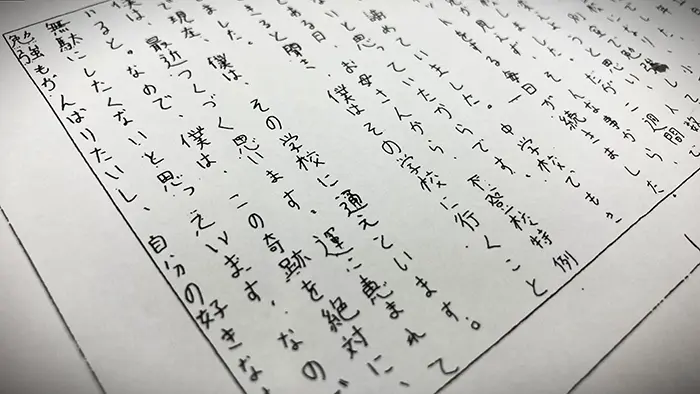

突然ですが僕は、不登校でした。

自分は、小2から不登校になり、小5で行けるようになったが、別室で勉強していました。そして、自分を変えようと思い、人数が少ない小学校へ転校しました。だが2週間で行けなくなり、先が見えず、そんなことから逃げ、家で、ネットをする毎日が続きました。正直、僕は、諦めていました。中学校でもきっと行けないと思っていたからです。

だけどある日、お母さんから、不登校特例校ができると聞き、僕はその学校に行くことにしました。

で、現在、僕は、その学校に通えています。僕は、最近つくづく思います。運に恵まれていると。なので、僕は、この奇跡を絶対に、無駄にしたくないと思っています。なので、勉強もがんばりたいし、自分の好きなことや、得意なことを伸ばしたいです。

◇◇◇

これは、白石きぼう学園に通う中学1年生の男子生徒が、夏休みに書いた作文の一節だ。「この学校では年齢に関係なく、先生も生徒も、全員の距離が近い。やっぱり、話ができるというのはいい。先生たちはくだらない話でも聞いてくれて、おすすめの漫画や本の話をよくしている。そっとしておいてほしい時はそうしてくれる」。この作文を書いた生徒は、同校の魅力をこう語る。穏やかな表情や声から、安心した様子が伝わってくる。

同校は、2019年に閉校した白石市立南中学校の校舎を再活用する形で、小中一貫の学びの多様化学校として今年4月に開校した。現在は小学生5人、中学生16人が通う。市街地から8㌔ほど離れた、同市南部の自然豊かなエリアにあり、子供たちは市内全域からスクールバスや保護者の自家用車、自転車などで登校する。

同校の時間割は午前3時間、午後2時間。登校時刻は午前9時20分、下校時刻は午後2時50分で、部活動はない。制服の指定や定期テストもない。開校から約9カ月たった現在も、全員が自分のペースで登校を続けている。

学びの多様化学校は文部科学省の指定を受け、不登校児童生徒に配慮した特別の教育課程を編成することができる。白石きぼう学園には「白石タイム」という教科があり、小2は週3時間、小3以上は週4時間設けられている。不登校の子供たちは学習状況が一人一人異なり、未学習の内容や苦手な内容があることも多い。そのため「白石タイム」を活用して、教員と相談しながら、基礎学力の定着を図っていく。

一方、自分の得意なところを伸ばすのが「夢スタジオ」の時間で、週3時間の「総合的な学習の時間」を充てている。一人一人の興味・関心に基づき、自分で決めたテーマに取り組む。加えて、不登校の間には体験活動が希薄になりがちであることも踏まえ、調理実習や校外活動など、子供たちが協働して取り組める体験の機会を多く設けている。地域の住民と交流する機会も多く、今年度は干し柿作りや流しそうめんを楽しんだ。

学びの環境も個性的だ。ある教室には生き物が大好きな子供が持ってきた虫籠や植木鉢が、ずらりと並べられている。コオロギやカマキリなどを飼っていて、子供たちが日々観察したり、世話をしたりしている。1階の相談室は子供たち自身が落ち着けるようにデザインしたもので、壁には優しい色合いの布が貼られ、植物の絵が飾られている。

1階のオープンスペースには本棚が並び、ブックオフコーポレーションから寄贈された小説や児童書、漫画などが読める。その隣にある、小上がりの畳スぺースには小さなちゃぶ台が置かれ、壁の部分には子供たちが描いた色とりどりの絵が飾られている。

中3の男子生徒が畳のところで、静かに漢字の書き取りをしていた。教室で授業を受けるのがしんどい時は、こうして別の場所でクールダウンしてもよいことになっており、それを見守る支援員も配置している。この生徒は、この場所がお気に入りなのだという。

同校での学びや生活について尋ねてみた。「先生に分からないところを相談すると、プリントなどを作って教えてくれる。勉強だけでなく、友人関係の話なども親身になって聞いてくれる」と笑顔。「車が好きで、小さい頃からおもちゃの車を集めていた。将来は車関係の仕事に就きたい」と夢を語る。

開校から9カ月。我妻聡美校長は、子供たちの変化を感じ始めている。「自分のしたいことや、できるようになったことを言える子が増えてきた。この学校でいろいろな体験を積むことで、『私、これができるようになった』『自分でやることが怖くなくなった』などと、以前の自分と今の自分を比べ、言葉にできるようになった。さらにその先を見通していこうとする子もいる」。保護者の表情も4月に比べ、ずっと柔らかくなったという。

教員たちにも変化が表れてきた。「4月にはどんな学校で働くことになるのか、不安を口にしていた教員たちも、教育委員会の研修を受けたり、校内で話し合ったりしていくうちに、自分たちでこの学校を作っていくのだという思いや、ここで働くことの良さを感じ取り、次に生かしていこうという思いが出てきた」(我妻校長)。当初は我妻校長が主導していた体験学習についても、教員からの提案が出てくるようになったという。

今年度、この学校に赴任してきた大野友香講師は「子供たちが自分で『こうしたい』と言ったことを教師がくみ取り、実現できる雰囲気がある」と感じている。「私が心掛けているのはいつも笑顔でいることと、子供たちの話を聞くこと。否定をしないで、受け止めたいと思っている。子供たちには、ここで必ず友達を作れとは言わない。『同じクラスの仲間だけれど、学校の外にも出会いはあるからね』と話している」

白石市教委の半沢芳典教育長は「この学校の子供たちは全く攻撃的ではなく、すごく優しい。それ故に感受性が強く、従来の学校には行きづらかったのかもしれない」と語る。

「前の学校で不登校になった事情はいろいろあるが、あえて深掘りはしない。この学校は、ありのままの子供たちを受け入れる、学びの場になっていけばよい。『この学校ができて本当に良かった』という声を聞ければうれしいし、何より子供たちが元気に通ってきてくれることが一番、うれしい」

冒頭の生徒の作文には続きがある。

◇◇◇

僕は、不登校になって全部が全部悪いとは思っていません。なぜなら、不登校になって話せた人や、仲良くなった人がたくさんいたからです。学校の先生とも普通の人より距離感が近くたくさん話せたし、ましてや、校長先生とも、話せたので、不登校になっても得るものがあるんだなと思ったし、僕が不登校になったからこの作文が書けて伝えることができる。

不登校になって、まだ先は明るいわけじゃないけど、もし同じような人がいたら、この作文をこのまんまその人に伝えてあげたいし、人の心を動かせるように、この中学校で、文章力もつけるようにがんばりたいです。大人になってどんな仕事についたり、どんな人生を歩むか分からないけど、自分らしく、生きていきたいです。