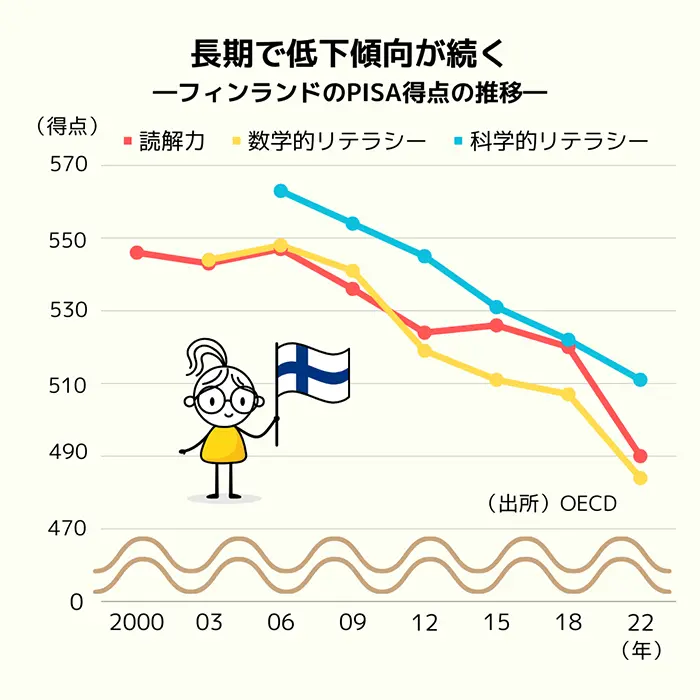

2000年代初頭、OECD(経済協力開発機構)の「国際学習到達度調査(PISA)」でトップクラスの成績を誇ったフィンランド。しかし近年は得点の低下が続き、昨年12月に公表された22年の結果では、得点を大きく落とした。この背景には何があるのか。またそうした状況を踏まえてもなお、日本がフィンランドの教育に学ぶべきことは何か。22年から23年にかけてフィンランド国立教育研究所の客員研究員を務め、同国の教育に詳しい信州大学学術研究院教育学系の伏木久始教授に聞いた。

――PISAの結果を見ると、フィンランドの得点の低下が顕著です。

フィンランドの教育改革は、1990年代に大きく動きました。自治体や学校現場に大きな裁量を与え、教員や子どもたちの主体性を重視するようになります。PISAの始まった2000年代前半はちょうど、こうした改革の成果が花開いた時期で、この頃が「ピーク」だったとも言えます。フィンランドの教育関係者は、テストでの競争をさほど重視しませんから、当時の学校現場は「なぜ世界中から視察が来るのか」と冷めた反応でした。

ただ、22年の結果は大きく報道され、フィンランドでも「PISAショック」が起きているようです。教育行政側も反省の弁を口にし、学校現場からも懸念の声が上がっています。

学力低下にはさまざまな背景があるように思います。大きいのは2010年代以降の経済状況の悪化、それに伴うコスト削減の圧力でしょう。世界的企業だった携帯電話メーカーのノキアが急速に衰退した時期とも重なります。学校の統廃合が行われ、多くの子どもたちを一つの学校に集めることによって、インフラ投資を切り詰めていきました。

学校が大規模化すると、どうしても子どもたちを一律に管理しなければいけない場面が増えるとともに、教員それぞれが独自に判断することが難しくなってきます。フィンランドの教員には大きな裁量が与えられてきましたが、大規模化に伴い、自身の専門性を生かした個性的なチャレンジがしづらくなっていきました。

同時期に移民も急増しています。外国にルーツを持つ子どもたちへの手厚い学習保障にも、コストの面から厳しい目が向けられるようになりました。

――22年の結果を受けて、フィンランドの教育は変わると思いますか。

基本的な教育観は変わらないと思います。教育の目的は学力を高めることではなく、ウェルビーイングを高めて、一人一人の子どもたちが自分らしく生きていく自信と勇気、スキルを身に付けることだという考え方は、90年代にほぼ浸透しています。今回の結果だけをもって、学校や授業の在り方を変えることは考えにくいでしょう。

個人的には、これから「もっと教育予算を増やすべきだ」という議論が出てくるのではないかと思っています。ただ、一方で反移民の動きもあります。これまで推進してきたインクルーシブ教育に逆行するような、異質なものを排除する動きや、「お金をかけずに学力を上げろ」という政治的圧力が強まる懸念も、ないとは言えません。

――フィンランドでは、ウェルビーイングと学力の両立をどう考えていますか。

フィンランドの教育関係者の多くは、ウェルビーイングと学力を「両立」するべきものとは捉えていません。ウェルビーイングが最上位にあり、それを高めるために何をすべきかと考える。学力向上は、ウェルビーイングの向上に伴う副次的な成果にすぎないのです。

フィンランドの先生たちは、子どもたちの学習権を徹底的に保障しつつ、「子どもたちは一人一人違うのだから、出てくる結果も違うはずだ」と考えます。子どもたちが全員、同じ授業を受けることを重視するのではなく、一人一人の子どもたちが、自分らしく学ぶための環境を整えることを大切にします。

そうした中で、子どもたちの自己肯定感や、「自分は自分でよいのだ」という意識を高めていきます。子どもたちが社会の中で、どのように生きていこうかと考え、そのために必要な学びとは何かを自分で選べるようになることを重視しているのです。

――22年のPISAで日本は学力を維持し、ウェルビーイングや教育格差の指標も改善しました。

日本が好成績を収めたことは、私にとってもうれしいニュースではありますが、だからといって「日本の学校はこのままでよいのだ」と考えてはいけないと思います。今回の成果は、日本の教員たちの犠牲の上に成り立っているものです。教員が離職してしまうほどの長時間労働は、世界的に見ても異常です。

フィンランドと日本では教員を取り巻く社会的背景が大きく異なるので、単にフィンランドのやり方を取り入れれば良いとは言いません。とはいえ日本の教員の負担を減らし、本来やるべきことに集中できるようにすることは、喫緊の課題です。

フィンランドの学校では、学校行事や保護者会なども、必要がないと思えばやりません。一方で子ども一人一人を市民として尊重し、子どもが実現したいと声を上げたことについては環境を整えようとします。「子どもは、個人として同等に扱われなければならず、また、その成長に応じて、本人に関することに影響を及ぼすことができなければならない」と憲法で規定されており、子どもが自分の学校に意見を言うことが、いわば制度化されているからです。

こういうシンプルな学校は、日本人にとっては寂しい部分もあるでしょう。学校行事や保護者・地域とのつながりは日本の学校の良さでもありますが、それならば「昔から続いているからやる」というだけの行事は見直し、「20年後の子どもたちに必要だからやる」と、はっきり説明できる行事を残してほしいと思います。

――フィンランドから学ぶことは。

日本は学習指導要領を標準として、学習の「結果」を保障することを重視し過ぎている面があるように感じます。これまで日本の教員は、多様な子どもたちに平等な結果を保障するため、授業のやり方を一生懸命考えて、学級をコントロールしてきたわけです。

子どもたちが同じ方法で同じことを学び、そのことで教育の質を保障している――。こうしたアカウンタビリティ(説明責任)が求められるあまり、教員や学校の裁量が失われていると感じます。硬直化した一斉授業では、待たされたり、置いていかれたり、興味を持てなかったりする子どももたくさんいます。学び方にストレスを感じ、自己肯定感がずたずたになっていく子もいます。不登校の急増は、その一端を表しているのでしょう。

フィンランドでは、教員が全てをコントロールする授業はまずありません。やることは教員が決めたとしても、どのくらいの時間をかけてどのような方法でやるかは、子どもに選ばせます。子ども自身が学び方を考え、興味関心を広げていくことはウェルビーイングの向上につながりますし、将来学びが必要になった時に、自分で選択できるようになる。フィンランドの先生には「知識を教え込んだら、学べないでしょう」とよく言われました。

日本でも一斉授業に限界を感じた教員たちが、個別最適な学びとは何なのかと考え始め、新しい挑戦を始めています。一部の先進校だけでなく、ごく普通の学校、教室を変えていかなければならないと思っています。

【プロフィール】

ふせぎ・ひさし 1963年、栃木県生まれ。東京学芸大学教育学部附属竹早小学校教諭などを経て、2003年、信州大学教育学部助教授(07年准教授)、12年から現職。13年より中央教育審議会・教員養成部会専門委員、16年より(独)教職員支援機構客員フェロー、19年より長野県教委教育長職務代理者を兼任。22~23年、フィンランド国立教育研究所客員研究員。専門は教師教育学、教育方法学。近編著に『「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を目指して』(北大路書房)。