生成AIパイロット校を集めた文部科学省の成果報告会が2月20日に開かれ、来年度も継続してパイロット校を公募する方針も明らかにされるなど、生成AIの活用が促進されている一方で、現場の教員からは「自治体が取り組みに追い付いてこない」「生成AIを学ぶ時間がない」といった焦りの声も出ている。教員が訴える問題点や、研究者による現状分析、教員の助けとなる活用法を取材した。

「長年、働き方問題は教育界を苦しめている。しかし、教員がAIを活用すれば、残業時間が減り、教職が人気になって、人手不足が解消される」と語るのは、「さる先生」の愛称で知られる京都府公立小学校の坂本良晶教諭だ。教員向けに2月24日、「RIDE THE AI」と題して実施したセミナーでのことだった。同セミナーは、本紙でも報じた教育カンファレンス「MIEE Education Day 2024」の一環で実施された(参照記事: 生成AIを活用した授業実践 さる先生ら教育イノベーターらが発表)。

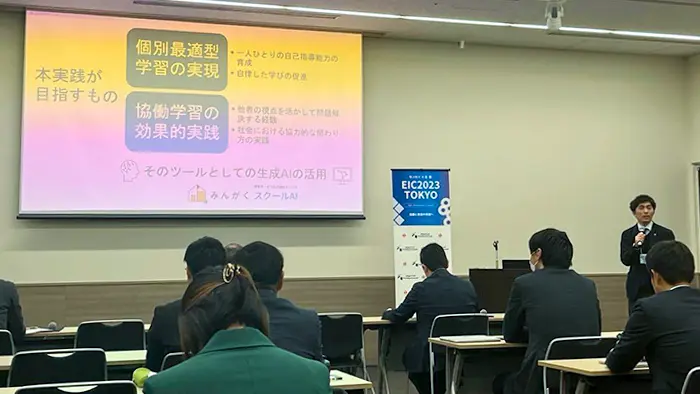

坂本教諭は活用事例の一つとして、自身が研究主任として来年度の研究計画を作った際の活用方法を紹介。ChatGPTに対し「プロジェクト学習、学びの個別最適化と学びの協働化、ICT活用のテーマを統合し、相互に補完し合う形で実践的な取り組みをする」と説明した上で、「目的」「研究概要」「評価の段階」「期待される成果」などを入力して「スライドを生成してください」と指示したところ、発表のたたき台となる分かりやすいスライドが出来上がったと述べた。

セミナーで坂本教諭は「こういった場に来る先生は、みんな変わり者です」と笑いを誘いながらも、「3連休の中でAIについて学ぼうというセンスを持っているというのは、本当に貴重な存在です。ぜひ、勤務校で活用を呼び掛けてほしい」と力を込めた。

しかし、坂本教諭がこう評したこの日のイベントでは、AI活用が進んでいない現状を物語る一幕もあった。

イベントの冒頭、マイクロソフト社の田中達彦氏が「この中で、生成AIを使ったことがある人は?」と問い掛けたのに対しては、ほとんどの参加者が手を挙げたが、続けて「普段活用している人は?」と尋ねると、次々と手が下がったのだ。田中氏は「使ったことがあるのは9割以上。普段使っているのは1割程度でしょうか」と評した。坂本教諭が言うような「貴重な存在」であっても、日常的な活用に至っているケースは少ないことがうかがえた。

なぜ日常の活用に至らないのか。会場のオープンチャットには、「授業に取り入れる上で、学校や教育委員会、保護者に対して、どのような手続きをしたらいいか分からない」「自治体によって、先端技術の活用に制約がかかる」「校内では半径5㍍の範囲内で広がっているが、自治体が追い付いてこない」いった声が、参加者から続々と寄せられた。

こういった「生成AIを取り入れたいがうまく進められない」という現状は、千葉大学教育学部長の藤川大祐教授らが昨年12月に実施したパネルディスカッションでも、参加教員の訴えに表れていた。

会場参加者の一人が述べたのは、「文科省などが言う『徐々に』のイメージが分からない」という不満だ。文科省初中局学校デジタル化プロジェクトチームの酒井啓至氏が冒頭で「来年度も引き続きパイロット校での活用を着実に推進していく。各学校でも徐々に活用を進めてほしい」と呼び掛けたのを受けての発言だ。

「生成AIに関する知識を勉強したり研修したりする余地がない」と続け、「パイロット校にでもならない限り、そんな時間や余裕はできないのではないか。文科省は『徐々に』『じわじわ広がっていく』とよく言うが、納得できる形で明確に教えてほしい」と求めた。

また、別の参加者は「学校でGIGAスクール構想の研修があり、すごい速さで1時間説明をされ、大半の教員は『結局のところ、どうすればいいのか』と戸惑っていた。育児や介護など家庭との両立も必要で、配布された資料を読む時間もない」と発言。「勉強する時間がないというのは大きい。多忙な中で校務の切実な悩みを生成AIに解決してもらうやり方を、分かりやすく示してもらいたい」と訴えた。

こうした意見に酒井氏は「私どもが『徐々に』『じわじわ』などと言うのは抽象的な言葉で、『どの程度』『いつまで』と問われると明確ではない」とし、「言い訳やごまかしのようだが、日本のいいところは、先生が互いに学び合い、好事例を広めていけるところだ。ただ、具体的で分かりやすい事例ができるには時間がかかる」と述べるにとどめた。

生成AIが活用されない理由について、藤川教授は教育新聞の取材に、「学校では定型的な事務作業も少なくなく、前年度のものをそのまま使用できる。だから、生成AIの必要性をさほど感じないのだろう」と述べた。確かに、「校務で活用して効率化を」といった見識はよく聞かれるが、これまでのひな型が使用できる作業では、従来通りのやり方で進めた方が短時間で終わり、不安もないという見方があるだろう。

藤川教授は、授業での活用についても「生徒がアカウントを取る上での困難さなど問題がある」と言い、「制限やリスクなどに対する配慮は必要だが、早い段階で教育現場でのハードルを除くことが期待される」と話す。

この他、学校での活用が進まない理由について、「教員が生成AIに対し、『可能性を感じている』という段階にいないのではないか」と語るのは、宮城教育大学大学院の菅原弘一特任教授だ。菅原特任教授は、仙台市立小学校の校長や同市教育局の主任指導主事、文科省生涯学習政策局情報教育課専門職などを歴任した後、現在は教育学研究科で後進の指導にあたっている。文科省の学校DX戦略アドバイザーや、デジタル庁のデジタル推進委員なども務める。

菅原特任教授は「生成AIが一体何なのか、どんなことに使えるものなのかをよく分かっていない先生が多いのではないか」と分析。ただ、「分かっていないのは自分も同様だ」として、「まず生成AIについて理解していくことが大切だと感じる」と話す。

生成AIについて学ぶ授業に助言してきた菅原特任教授は、そうした授業に自身も参加する中で「気になったことがある」と話す。「先生も子どもも、生成AIとの対話をまるで『検索ツールでの調べもの』のように捉えていたことだ。そう捉えてしまうと、『回答には間違いを含むので注意が必要だ』とか『これは使えない』といったマイナスの側面にばかり目が向いてしまう。生成AIの仕組みがある程度分かっていれば、検索と同じような結果にならなかったとしても、『期待外れだ』とがっかりするのではなく、別の使い道を考えるのではないか」と強調する。

では、どのような使い方が、現状で学校教員の負担を軽減することにつながるのか。菅原特任教授は「教室の中の多様化が進み、個別対応が一層求められている学校現場で、先生方が非常に苦慮している。一人の先生が多くの子どもに対して個別対応をしなければならない」とした上で、「そうした個別対応の場面に生成AIを活用することが、先生たちにとって大きな助けになっていくのではないか」と、教育利用の可能性について話す。

「プロンプト(指示文)のテンプレートや、教育利用に特化したサービスなどがあれば、初めのうちはそういったものを使うことで最初のハードルが下がるかもしれない」としながらも、「現実の教室では、誰かが作ったものをそのまま当てはめられないことの方が多い」と指摘する。

「先生が子どもの実態を見ながら、自分でプロンプトを変えたり、活用方法を見直したりすることが必要になっていく。そういった感覚は、実際に使ってみることで得られるものだから、まずは使ってみることが大切だ」と述べ、「経験を重ねる中で、先生は子どもの見取りや支援をする際、『生成AIに頼る』というのではなく、先生自身の考えや経験に基づいて生成AIを活用できるようになる。それがひいては、授業力を磨いていくことにもつながっていくのではないか」と展望を語った。

教員の助けとなる個別対応での活用の一例として菅原特任教授が挙げるのは、英作文指導に生成AIを活用した授業実践だ。取り組んでいるクラーク記念国際高校の連携校・クラーク高等学院札幌大通校は2月3日、こうした実践で授業イノベーションコンテストの最優秀賞を受賞した。このコンテストは、教員が企業と協働で開発した授業を表彰するもので、NPO法人COLLECTIVEが主催し、デジタルハリウッド大学などが協賛している。

実践した同校の福島啓友教諭は、生成AIを取り入れた背景について、「教員の添削指導に量的限界があった」と話す。「そこで、生徒間での相互評価と、生成AI による添削を取り入れることを考えた。他者の視点を生かした問題解決能力と自己指導力の育成を図りながら、即時にフィードバックが返せる授業だ」という。

具体的な授業の流れは、①生徒が4人でグループを作り、協働で英作文を作る②生成AIによる添削を受ける③生成AIのフィードバックを受けてグループで修正し、再度生成AIのチェックを受ける④学びのリフレクション(振り返り)を教員と共有する――というものだ。

福島教諭は「生徒の習熟度に合わせたカスタマイズなどのプロダクツデザインは企業に任せている」といい、「教員がやるべきなのは、学習プランの設計と、協働学習のデザインだ。生徒の実態にアダプト(適合)した学習の場と、生徒が学び合う場を作ることが、生成AIを活用する中で教員の重要な役割になる」と話す。

福島教諭が使ったのは、教育に特化した生成AIの活用プラットフォームだ。そこに生徒への支援の内容をプロンプトにして入力する。「指示を受けた生成AIが、生徒の提出物や質問に対し、即座にきれいに答えてくれる。正直なところ、こんな添削を教員はやらない」といい、「生徒も中高生になると教員への自発的な質問はめったにしないが、AIには質問できるし、『もっと簡単に言って』などと要求できて、自分から学ぶ習慣にもつながる」と話す。

生成AI導入の成果を語る一方、福島教諭が「生成AIにはできないこと」として挙げるのは次の2つだ。1つ目は、「どういう学びができたか」というリフレクション。「そこに人がいなければ熱が入っていかない。人のリアクションがないと楽しい学びにならない」と強調する。2つ目は、リアルでの対話を織り交ぜること。「将来社会に出ていくことを見据え、他者の意見を聞き入れたり、自ら発信したり、AIだけではなく人からのフィードバックを受けたりする協働的な作業は必要だ。AIと人の比較をすることにもつながる」と話す。

こうした学びは英作文だけではなく、小論文や探究などにも応用できるほか、生徒が自分でプロンプトを設定して課題学習に生かせるとして、「教員としても新しい境地が開けて、可能性が広がった」と語る。

福島教諭が活用するプラットフォームを開発・提供した㈱みんがく(東京都目黒区)の代表取締役・佐藤雄太さんは「『教育×テクノロジー』をテーマに現場課題と向き合っていきたい」と話す。今は「教育×生成AI 妄想アイデアオーディション」と名付けた企画で「先生ハッピー部門」「子どもの学びワクワク部門」などを設け、生成AI活用の新たなひらめきを募っているといい、「現場と共同研究しながら、AI活用を大きく広げていきたい」と意気込みを語る。

こうした個別対応への活用は、「さる先生」こと坂本教諭も、冒頭で伝えたセミナーで「教員一人による教育の生産性を向上させる」として導入を勧めていた。

坂本教諭が紹介した事例も、フィードバックに用いる活用方法だ。ChatGPTに「あなたは小学校の教員です。SDGsをテーマとした作文の添削をしてください」と指示して、子どもたちの作文をデータ化したエクセルを貼れば、作文の一つ一つに対して「適切なタイトルです。SDGsの目標6『安全な水と衛生を全ての人に』に直結しています」といった賞賛や、「現状の統計データを加えることで、より説得力のある内容になります。例えば、世界のどの地域が特に水不足に苦しんでいるかを示すデータなどを使うといいでしょう」といった、改善に向けての助言などを回答してくれると述べた。

「1学級に40人の子どもがいるとして、40人を相手にこれをしようと思ったらどうなるか。給食をガーッと食べてすぐ添削して、それでも間に合わないから家に持ち帰って、でも疲れて寝てしまい早朝から学校で取り掛かって…となるだろう」と指摘し、「AIなら40秒で添削ができる。もちろんこれだけで指導が完結するわけではないが、こういうワンクッションを入れて子どもへのフィードバックに生かすことで、はるかに生産性が上がる」と強調。「活用しないのはもったいない。これからは『AI vs 人』ではなく、『AIを使う人 vs AIを使わない人』という対立構造になる」と講演で力を込めた。