東京都教育委員会は3月7日、第4回定例会を開き、「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」を決定した。コンサルタントによる業務の精査や外部人材の配置拡充、働く環境の改善など幅広い施策を盛り込んでおり、2027年度までに時間外在校等時間が月45時間超の教員の割合をゼロにすることを目指すとともに、ストレスチェックの結果や、仕事と生活のバランスの満足度などを成果指標に加える。

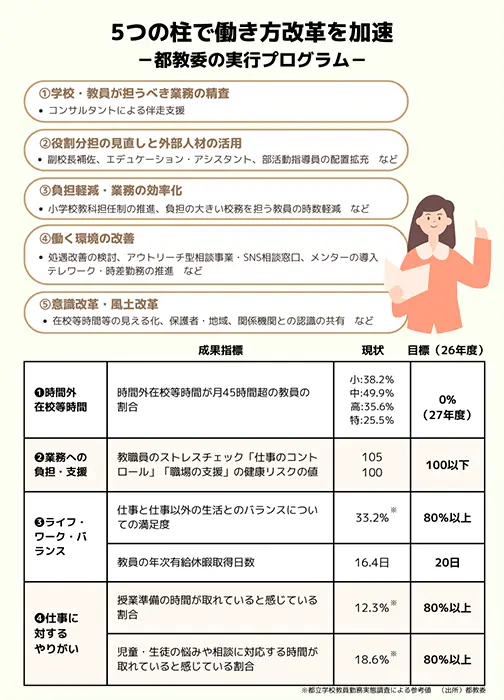

プログラムの主な取り組みは①学校・教員が担うべき業務の精査②役割分担の見直しと外部人材の活用③負担軽減・業務の効率化④働く環境の改善⑤意識改革・風土改革――の5つ。来年度新たに4校で外部コンサルタントを活用し、業務の精査や改善を伴走支援するほか、小学1~3年生で副担任相当の業務を担うエデュケーション・アシスタントを、都内の全公立小中学校に1~2人ずつ配置するなどの施策を盛り込んだ。

成果指標については、これまで時間外在校等時間の上限を1カ月当たり45時間とすることを目指してきたが、今回のプログラムでは教職員のストレスチェックの結果や、仕事と生活のバランスの満足度、年次有給休暇取得日数、男性教員の育休取得率、仕事に対する時間的な余裕や満足度などを把握する指標を加え、年1度をめどに進捗(しんちょく)を確認する。時間外在校等時間が月45時間を超える教員の割合は23年10月時点で、小学校で38.2%、中学校で49.9%となっており、27年度までにゼロにすることを目指す。

委員からは「時間外在校等時間が月45時間超の教員の割合は、中学校で約5割に上るが、それをゼロにするという目標はかなり野心的。どのように達成するつもりか」といった意見が出た。都教委の担当者は「働き方改革に特効薬はない。あらゆる取り組みを、それぞれの主体が責任を持ってやっていくことが必要」と応じた。

計画期間は今年度から26年度までの4年間(時間外在校等時間の目標のみ、先行する「未来の東京」戦略の政策目標を踏まえ27年度まで)。都教委は昨年11月、同プログラムの「中間のまとめ」を公表。同11~12月にかけて意見募集を実施し、学校関係者を中心に1733件の意見が寄せられていた。