「やらされている感じがすごい」「発表のための授業」「徒労感しか残らない」――。教員の重要な職務の一つである研究だが、学校現場からはため息も聞こえてくる。埼玉県の蕨市立北小学校(松原好子校長、児童649人)は、そんな校内研究の在り方を抜本的に改革。教員が主体的に取り組みたいテーマを募ってグループ研究を進める一方、研究発表会に向けて授業や指導案を作り込むのはやめ、普段通りの授業で研究の成果を見せること、参観者と教員、児童との対話を増やすことを意識。教員が主体的に学びを深める「幸せな校内研究」の実現を目指した。

2月半ばに開かれた、蕨市立北小学校の研究発表会。案内状には「北フェス」と書かれていた。体育館に着くと、本当にフェスさながらの軽快な音楽が流れ、参観者へのインタビューが行われている最中だった。研究発表会のテーマは「主体的に活動する児童の育成~ICT等の教育ツールの効果的な活用」。体育館には研究授業で使うICTツールや、自由進度学習の参考資料などを手に取って見られるコーナー、お茶とお菓子のコーナーなどが設けられていた。

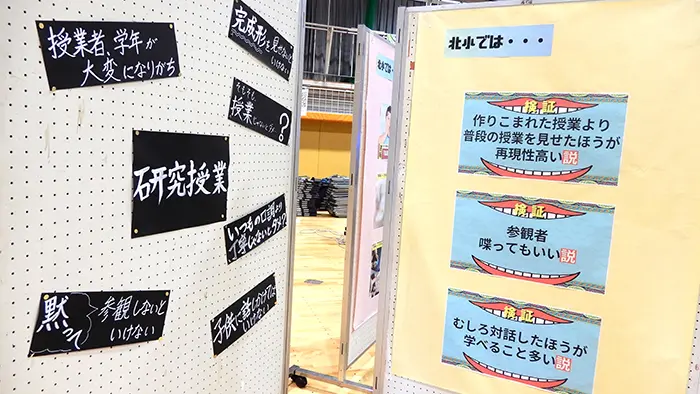

オープニングムービーが流れ、学校からはこんなアナウンスがあった。「今日、ご覧いただくのはいつもの授業です。研究発表会用に、超作り込んだ授業ではありませんので、ご了承ください」「授業中、折を見てどんどん児童に話し掛けてください」「気になることはどんどん職員に聞いてください」――。

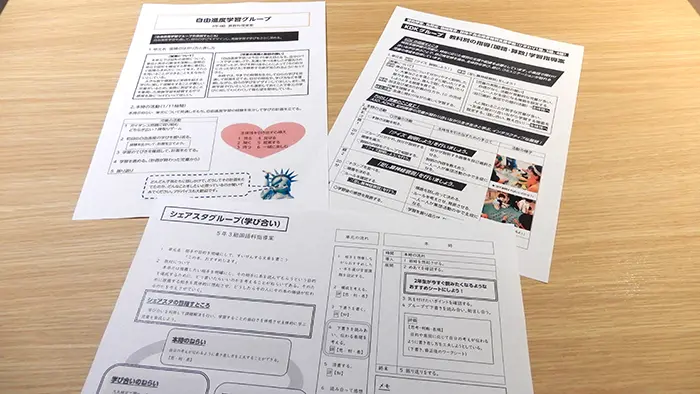

続く公開授業では、「自由進度学習」「ICT」「シェアスタ(学び合い)」など、研究グループごとの授業が各学年で行われた。教員も子どもたちも至って自然体で、教室には笑い声があふれている。配布された指導案は1授業につきA4用紙1枚。授業者の思いや見どころがコンパクトにまとまっていた。自由進度学習に取り組んでいた子どもたちに声を掛けると、自分が今、何をしているのかを説明してくれた。

公開授業後には研究グループに分かれ、参観者との交流タイム。研究に取り組んだ教員が、成果や課題について語るとともに、参観者からの質問に答えた。指導主事や校長のあいさつを挟み、校内研究の指導にあたったベネッセ教育総合研究所の庄子寛之氏が登壇。「参加型」の講演会が始まった。全国から集まった学校関係者が、同小の研究授業の感想を踏まえて校内研究や学校改革の在り方などを語り合い、会場は熱気に包まれた。

一般的な研究発表会とは一風変わった雰囲気の北フェス。これは、同校の教員らが3年間かけて「幸せな校内研究とは何か」を考え抜いた成果だった。

2021年度から3年間、蕨市教委から研究の委嘱を受けた同校。新しい校内研究の構想は、教員の提案から始まった。今年度、学力向上推進担当を務める花岡隼佑教諭は、当時の提案者の一人。「教員がやりたいと思えるような研究にすること」「教員間でモチベーションの差が生まれないこと」を訴えた。松原校長は「子どもの主体的な学びを大事にするなら、教員も主体的に関わらなくては」と、その方針を快諾した。

とはいえ初年度はコロナ禍の影響で、対面での活動が制限されていた。教員が取り組みたい内容を洗い出して研究グループを作り、デジタルのジャムボードを使って情報を共有しながら進めた。2年目は対面の活動を増やし、各グループの目標や研究プランを書いたポスターを職員室に貼るなど、リアルな情報共有も活性化させた。

方向性が見え始めたのは2年目の夏休み、庄子氏を招いた校内研修だった。ここで教員たちは「幸せな校内研究」の在り方を、2時間かけて話し合うことになった。研究主任の小林千尋教諭は「校内研究の主題やめあてを話し合うことはあるが、どんな校内研究にしたいかをじっくり考える時間はなかなかない。ここで多くの先生と、腰を据えて話をした経験は大きかった」と振り返る。

この時、多くの教員から上がったのは「教師も子どもも楽しい」「つらくない」という声。同時に「研究の時だけでなく、ずっと使える」「持続可能」「自然体」という意見も寄せられた。「準備に準備を重ねた『研究のための研究』はつらかった。成果至上主義で、続けられないイメージがあった」と花岡教諭。小林教諭も「参観者に『すごかったけど、まねできない』と言われるより、明日からでもまねできそうな、小さなおみやげを持ち帰ってもらいたかった」という。

松原校長は「研究発表会がゴールにあるため、どう見せるかを考えがちになる。従来は授業者に大きな負担がかかり、それ以外の教員が裏方に徹することが多かった。今回はそうではなく、できるだけたくさんの授業を見せたいと思ったし、一方通行の発表会ではなく、来てくれた人に、教員や子どもたちと対話をしてほしいと思った」と話す。

こうした声を踏まえ、2年目の終わりごろから、研究発表会のイメージを具体化させていった。ところが3年目には、およそ半数の教員が異動する事態に。花岡教諭は「新しいメンバーとの間でモチベーションのギャップが生まれ、頭を抱えた時期もあった」というが、「関係が深まれば、主体性も発揮しやすくなる。新しい教員にも、これまでの過程を追体験してほしい」と、校内研修などを通して距離を縮めていった。

こうして実現した北フェス。花岡教諭は「本当に楽しかった、というのが一番。これまでの校内研究では疲れの方が大きかったが、今回はなんだか『終わっちゃった』という寂しい気持ちすらある」とほほ笑む。小林教諭も「研究発表は勉強の場ではあるが、教員が楽しいと思える研究が、風穴を開けることもあるかもしれない」と笑顔を見せる。

研究発表会後、参観者からは「毎日、よほど遅くまで頑張っていたのでは」と聞かれたというが、同校では教員の多くが午後6時ごろには帰宅していた。その理由について花岡教諭は「情報共有ができているし、困った時には必ず誰かが声を掛けてくれる」という、職員室の風通しの良さを挙げる。松原校長のスタンスも良い影響を与えているようだ。「変えられると思ったらすぐに動くタイプ。『無理かもしれない』と思うような新しいアイデアも、気兼ねなく相談できた」と花岡教諭。

子どもたちへの効果はどうか。松原校長は「教師が主体的に学ぶ姿は、子どもたちが学ぶ姿にもつながっている。課題意識を持ち、人に助けを求めたり質問したりすることに物おじしなくなったように感じる。こうした姿勢は、子どもたちが一生学び続けることにつながるのではないか」と胸を張る。

今回の校内研究で指導にあたったベネッセ教育総合研究所の庄子氏は、北フェスの成功の理由を「校内研究の本来の目的に立ち返ったこと、従来の形式に縛られなかったこと」とみる。校内研究に取り組む教員には「そのメンバーで何を研究し、何を達成したいのかを、ゼロから考えることが重要。研究テーマを指定されることもあるが、その中でも自分たちが何をやりたいかを考えてほしい」と呼び掛ける。

その上で「研究の時間は、教員が勤務時間に学べる貴重な機会。だが『そんなことをやっているくらいなら、明日の準備をしたい』と思ってしまうのが現状だろう。過密な業務を見直し、先生たちの学ぶ時間をしっかり確保していくことが何より大切だ。そうした中で『やらなければならない研究』を『やりたい研究』に変え、みんなが幸せになることを目指していく必要がある」とも語る。