川崎市立川崎小学校(中臣信丈校長、児童574人)では、子どもたちが教師の代わりを務め、自分たちで話し合いながら授業を進める「児習」を1年生から取り入れている。こうした子どもたちによる児習はどのように成立しているのか。その背景を取材してみると、教師による緻密な学びの環境作りがあることが理解できた。「どういうふうに児習をさせるのか。どこで児習をさせるのか。それを教師が見極めることが鍵になる。これは教師の授業力と密接に関わっている」と、中臣校長は話す。今回は子ども主体の授業創りと教師の役割について、川崎小学校の取り組みを見ていきたい。

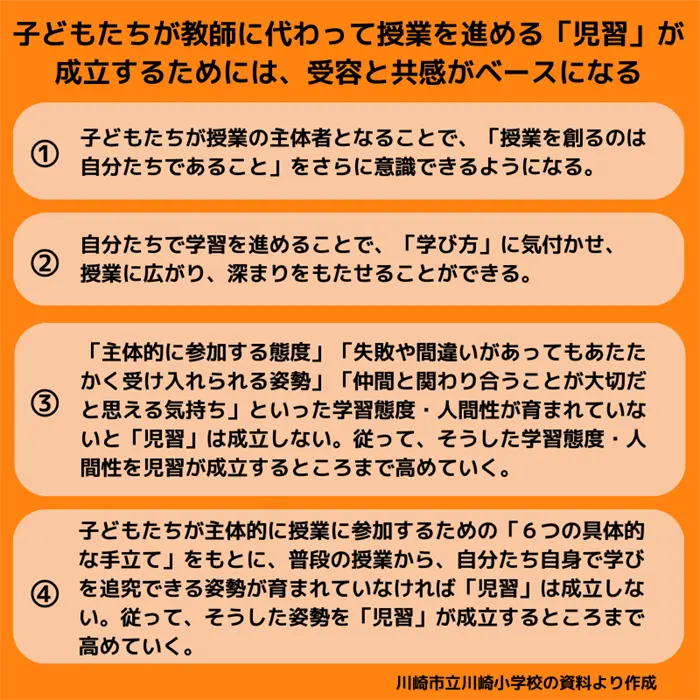

子どもたちが進める授業を「児習」と呼ぶのは、川崎小学校独自の造語だ。児習の進め方はシンプルで、教師の代わりに司会が指名をしたり、発言した人が相互指名したりしながら話し合いの授業が流れていく。この児習における担任教師の役割は、学びの内容を広げ、深めるための支援者・指導者になる。児習の内容を適切に見取り、必要があれば支援・指導を行う。

今年度4回目の授業研究会が行われた9月19日、5年1組の社会科の授業では、水産業をテーマに子どもたちの児習で進められていた。黒板の上部には、本時の課題について「日本の水産業の課題を解決する工夫を考えよう」、育成を目指す力・態度は「友だちの考えをていねいに聞き、意見を広げよう」と書き出されている。その前に女子児童が3人立ち、教師に代わって授業を進めていた。担任の南祐一朗教諭は教室の端に立って見守っている。

「自分の考えを説明してください」。前に立った女子児童が発言を呼び掛けると、子どもたちが一斉に手を挙げた。指名された子どもが立ち上がり、「言います」と口を開いた。児童たちは「はい」と大きな声で応え、発言者に注目する。発言が終わった子どもは、相互指名の要領に沿って次の発言者を指名すると、そのまま黒板の前に進んで自分の意見のポイントを書き込み、自席に戻っていった。

黒板に書き込まれる間に次の子どもが発言するので、いろいろな意見がテンポ良く出てくる。黒板には、現状と解決策を漁師の工夫、養殖、輸入、環境などの分野に分けて書き込めるように南教諭が事前に準備しており、そこに子どもたちが自分の意見を書き込むと、さまざまな考え方が整理されて一覧できるようになった。

子どもたちは事前に1人1台端末に自分の意見を書き込んでおり、それが大型モニターに映し出されていた。黒板の前に立つ3人の女子児童は、大型モニターに映し出された意見を見ながら、異なる意見を持っている同級生を見つけると、教師のような仕草でその子どもに発言を促す。その同級生がうまく自分の意見を言えないときは、すぐに周りの子どもが助けに行く。児習の授業に参加する子どもたちは、授業を創っていくのは自分たちであることを明確に意識しているように見えた。

「子どもたちは児習をやりたがる。『先生、いいから見てて』『自分たちでやるから』と言いながら、楽しそうに自分たちで授業を進めていく」と、中臣校長は話す。そして、「自分たちで授業をやると、授業を受けるときにどう受けたらいいかもよく分かってくる。この相乗効果は非常に大きい」と述べた。

その背景については「授業に参加すると楽しくなるとか、教え合うと1人で考えるよりもたくさんのことが分かるとか、子どもたちは『関わって学ぶことの面白さ』を知っているのだと思う。『みんなで良くなることが大切だ』という価値観が実感として分かっていて、助けたり助けられたりしながら授業や生活を創る。そして、授業や学校を好きになっていく」と説明。その上で「だからこそ、『主体的に学習に参加する』『教え合い、助け合いを大切にする』『失敗や間違いがあっても温かく受け入れる』といった学習態度や人間性が育まれていないと、児習は成立しない」と指摘した。

米国立訓練研究所が研究報告で示した「ラーニングピラミッド」によると、他人に教えることは、教師が一方通行で伝える講義やビデオ学習、他者とのディベートなどに比べ、学習の定着率がはるかに高く、最上位の学習方法として位置付けられている。川崎小学校の児習では、そうした学習方法を個と個ではなく、学級全体で取り入れているように思えた。

一方で、川崎小学校の授業スタイルが内包する難しさもある。「子どもたちが相互指名で進めていくこともあり、話し合いは活発でも『活動あって学びなし』になってしまう恐れがある。だから、ここ数年は各教科の見方・考え方を大切にして授業研究に取り組んできた。それは学習指導要領が目指す『主体的・対話的で深い学び』にもつながっていく。授業を児習でやるときには、子どもたちにやらせっぱなしで終わるのではなく、後から教師と一緒に振り返りもしている」と中臣校長は説明する。

子どもたちが主導する児習の授業が、どのように各教科の単元のねらいにつながっていくのか。取材を続けてみると、そこには教師による緻密な学びの環境作りがあることが分かってきた。

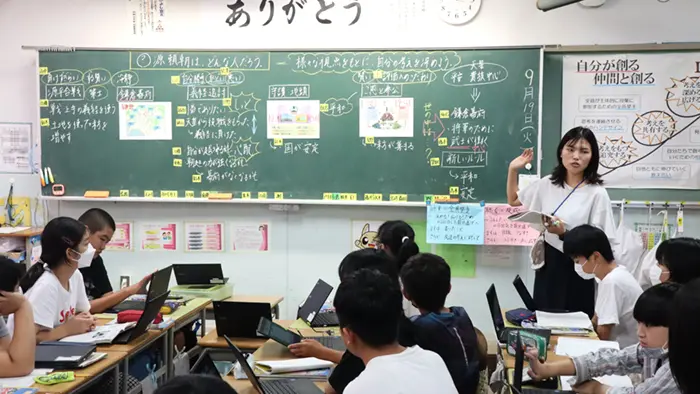

川崎小学校の授業スタイルにおいて、教師の役割はどういうものなのか。それを考えながら、6年3組で近藤麻由教諭が担当する社会科の提案授業を見た。単元は「武士の政治が始まる」で、この日の課題は「源頼朝は、どんな人だろう」と設定されていた。「源頼朝」がどのようなことをしたか、なぜそうしたか、社会や人々にどのような影響を与えたかを人物像に迫りながら考えることで、国家や社会の発展について深く考えることをねらいとしている。育成を目指す力・態度は「さまざまな視点をもとに、自分の考えを深めよう」だった。

黒板に「鎌倉幕府」「守護・地頭」「ご恩と奉公」とキーワードを書き込むと、近藤教諭はさっそく子どもたちに「源頼朝はどんな人だと思いますか」と問い掛けた。一斉に手が挙がる。子どもたちによる相互指名で次々と意見が出され、近藤教諭はポイントを黒板に書き留めていった。

「自分が一番でありたいから弟を殺すなんて、ひどい」。最初は源平合戦で大活躍した弟の義経を追討したことを捉えて、頼朝に対してネガティブな見方が続いた。「頼朝は策士だと思う」という発言が出たときには近藤教諭がいったん授業を止め、『策士』という言葉の意味を1人1台端末を使って子どもたちに調べさせ、クラス全員が共有できるように配慮する場面もあった。

子どもたちの発言がだんだん広がり始め、「鎌倉幕府ができ、国が安定した」「ご恩と奉公によって、将軍のところに味方が集まるようになった」といった頼朝の業績を評価する発言も多く出てきた。発言の広がってきたタイミングを見極めるように、近藤教諭は「源頼朝が行った出来事によって、世の中はどのように変化していったのかな」と発問した。時代の移り変わりを捉えるという、歴史学習を貫く課題に授業を引き寄せようとしていることが、見学していた私にも伝わってきた。

子どもたちは、近藤教諭の発問にすぐに反応して手を挙げた。「将軍のために武士が働くように変わった」「新しいルールができて、世の中が安定して平和になった」といった答えが相次いだ。授業の最後に振り返りを行った近藤教諭は「平安時代は天皇と貴族が中心だった。それが鎌倉時代には武士が中心になっていった。これからも、一人の人物が行ったことをもとに、時代の移り変わりの様子を捉えていけるといいね」と言って、授業を終えた。

続いて行われた教員による研究協議で、近藤教諭は授業内容を振り返り、「1人1台端末に書き込まれた子どもたちの意見を事前に見たところ、義経の追討にこだわる内容が多かった。子どもたちには『弟を殺すことは許されない』という気持ちが強いのかな、と思った。そういう現代社会では許されないことをやってまで、頼朝はどんな世の中を作りたかったのか。その結果として、世の中はどう変わったのか。歴史を学ぶ中で、そういうことを子どもたちが考えられるようになることが大切だと考え、授業のねらいを定めた」と話した。

川崎小学校の授業研究では、授業における教師の役割を明確に位置付けている。

「子ども主体の授業創りで教師の大切な役割は、子どもたちの考えや思いを広げ深め、深い学びへ導くことにある」と中臣校長は指摘する。中教審は2021年1月にまとめた「令和3年答申」で、教師に対して「子供一人一人の学びを最大限に引き出す」役割とともに、「子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力」を求めた。川崎小学校は実践的な授業研究を12年間にわたって独自に続ける中で、そうした中教審の考え方を一足先に具体的な授業に落とし込んできたようにも思えた。

中教審の審議に深く関わり、川崎小学校の授業研究会で長年講師を務めている奈須正裕上智大学教授は、講評の席上、近藤教諭が初任者として川崎小学校に赴任して6年目を迎えたことに触れ、「川崎小学校では、初任の学校で勤務が終わるころ、これくらい授業ができるようになって、次の学校に異動していくことが想定されている。これはすごいことだと思う」と授業内容を評価した。

こうした教員による丁寧な授業創りと、最初に紹介した子どもたちによる児習の授業はどのように関係するのか。中臣校長と奈須教授に解説してもらった。

中臣校長によると、「教師が児習のプラットフォームをちゃんと作ってあげて、その上で子どもたちに授業をさせてみることが大切」になる。「例えば、教師が授業で教科の見方・考え方をしっかり押さえながら織田信長をやり、豊臣秀吉をやり、その後で『じゃあ、徳川家康は自分たちでやってごらん』と言うと、子どもたちはできる。しかし、教科の見方・考え方を押さえず、ただ子どもたちに児習の進行を任せるだけでは、何を起点にして話していいのか分からず、すぐに話があちこちに広がってしまい、児習はぐちゃぐちゃになってしまう。だから、何を視点にして児習を進めるかを教師は事前に児童と話し合っている」。つまり、教師が教科と単元のねらいを押さえた視点を日々の授業で常に大切にしていることが、児習が成立する大きな要因だという。

視点づくり以外で児習に求められる教師の役割は何だろうか。中臣校長は次のように話した。

「どういうふうに児習をさせるのか。どこで児習をさせるのか。このことを見極めることが、教師の大きな役割になる。これは教師の授業力と密接に関わっている。やみくもに児習をやらせると、子どもたちに力がつかない。どのタイミングで、どういう教材で児習をやらせたらいいのかを丁寧に見て、それを繰り返していくと、子どもたちは、どんな教科でも児習で授業ができるようになる」

これを子どもたちの立場からみると、どういうことになるのか。「児習ができるようになるのは、子どもたちが教員を見ながら授業の進め方を学んでいるから。子どもたちは、学習の仕方を学ぶのと同じように、自分たちで誰かが前に立って学習を進めるときの仕方を1年生から学んできている。例えば、誰かがへそを曲げたときには、まあまあ、と言いながら、折り合いをつける方法も学んでいる。それが『関わって学ぶことの面白さ』を知っているということだと思う」

奈須教授は、こう説明した。「児習は、教師にとってはリトマス試験紙みたいなもの。教師が前に立たないで授業をやったときに、子どもたちはちゃんと授業ができるのか、それともぐちゃぐちゃに崩れるか。子どもたちにやらせてみて、授業が崩れるようだったら、そもそも教師がちゃんと授業をできていない、ということ。子どもは、それが面白い活動で、何をすればいいかが全部分かったら授業だってできる」

では、教師はどうすればいいのか。

奈須教授は「教師は『授業をちゃんとやる』ということを、もっと勉強しなければいけない。ちゃんとした授業ができていれば、教師がちょっと後ろに引いたとき、いきなり子どもたちがいい授業をできる。要は、教師がちゃんと授業をしているかどうかが問題なだけ。子どもが主役になるかどうかの問題ではないし、まして子どもの資質なんて関係ない」と指摘した。

詰まるところ、子どもたちの児習による授業が成立するためには、教師にかなり高い授業力が求められる、ということらしい。中臣校長にそう水を向けると、「教師の授業力を高めるために、校内研究では『学級経営部会』と『深い学び部会』、そして支援が必要な子どもをサポートする方法を探る『サポート部会』の3つの部会で研究を進めている。これらの部会が連携しながら、『全員参加・全員理解』の授業創りを基盤に、深い学びへつなげていくための視点づくりや子どもたちが安心して過ごせる学級経営を行うことで、経験の浅い教員のクラスでも児習ができるようになる」との答えが返ってきた。

では、そうした教師集団を束ねる校長の課題はなんだろう。ちょっといじわるな質問かと思ったが、中臣校長は次のように即答してくれた。

「校長にとって最大の課題は、授業と学級経営に向き合う教師の意識を学校全体でそろえていくこと。全てのクラスできちんとした学びが保証されるためには、この意識をそろえることが何より大切になる。その意識として、川崎小学校では『受容』と『共感』を最も大切にしている」。いろいろな個性やキャリアを持つ教師たちが集まる公立学校で、受容と共感をベースにした同一の授業スタイルを全ての学級で実施することは、授業研究会を見学するだけではうかがいきれない難しさがあるようだ。校長に高いマネジメント能力が求められることは言うまでもない。

次回は、「全員参加・全員理解」を掲げ、全学級同一の授業スタイルをとる川崎小学校で、実際に子どもたちと毎日向き合っている学級担任の教師たちにそれぞれの体験を聞いていきたい。