2024年度の教員採用試験の日程を従来よりも早める動きが広がっていることが、教育新聞が全国の教育委員会を対象に実施した調査で明らかになった。大きなきっかけは文部科学省が昨年5月、1次試験(筆記)の標準日を6月16日に設定するなど、早期化を働き掛けたことだ。日程の前倒しは、全国的な志願者の減少に歯止めをかける「特効薬」になるのだろうか。先行する自治体や学生の反応を取材すると、成果とともに課題があることも見えてきた。(注:記事中の教員採用試験の年度は、全て実施された年度を指す)

「多めに合格者を出しているが、なかなか思うように採用できない」

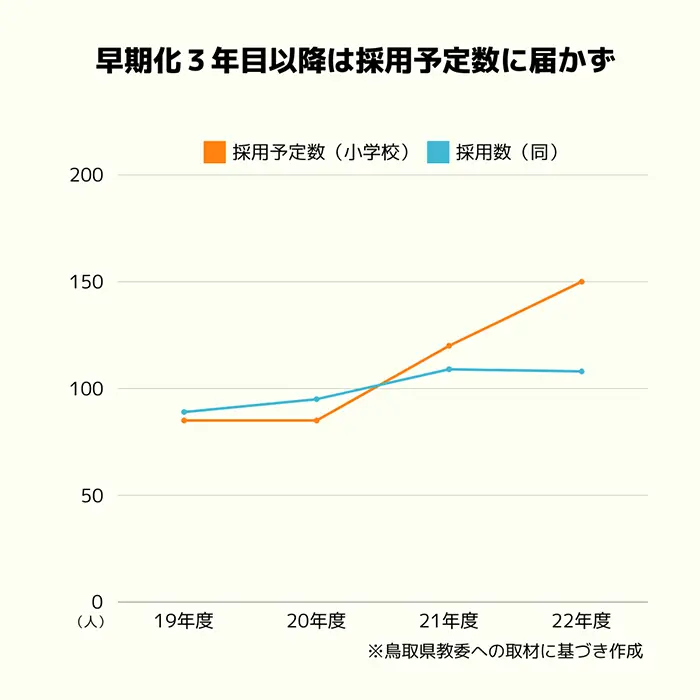

鳥取県教育委員会の担当者は悩ましい様子で語る。22年度の小学校の教員採用試験では208人を合格としたが、実際に採用できたのは108人。採用予定数の150人には大きく及ばなかった。他の自治体の試験にも合格し、鳥取県の採用を辞退する人が相次いだためだ。

鳥取県は全国の動きを先取りするように、試験日程の早期化を進めてきた。19年度から、小学校の採用試験の開始日をそれまでの7月から6月に変更し、大阪府内にも試験会場を設けた。県外の出身者も含め、関西圏の大学に通う教員志望者を幅広く集める狙いがあった。その後、特別支援学校、養護教諭、中学校の日程を毎年一つずつ前に動かし、23年度に高校を前倒ししたことで、全ての採用区分の早期化が完了した。

鳥取県が積極策に打って出たのには事情がある。地元の鳥取大学の教員養成課程が04年度、隣県の島根大学に統合されたのだ。その後しばらく、教員の採用数が少ない時期が続いたために支障はなかったものの、特別な支援が必要な子どもの増加などによって教員需要が高まるに連れ、志願者集めに苦労するようになった。巻き返しの一手が、日程の前倒しと「関西会場」の新設だった。

成果は採用試験の倍率となって現れた。18年度に2.1倍だった小学校の採用試験の倍率は19年度には5.5倍へと大きく上昇。その後も全国平均を上回る4倍前後を維持している。

一方で、採用試験の早期化の「副作用」もあらわになりつつある。それが辞退者の増加だ。

19年度以降の小学校教員の採用予定数と実際の採用数の推移を見てみよう。19、20年度は各85人の採用予定数に対して、それぞれ89人、95人を採ることができた。ところが、21年度は120人の採用を予定していたものの、実際の採用者数は109人にとどまった。採用予定数を上回る合格者を出し、辞退による欠員が生じた場合の「補欠」も用意していたが、合格発表後の他県への流出が想定を上回ったのだ。

記事の冒頭でも紹介した通り、22年度は採用予定数と実際の採用者数のギャップが拡大した。県教委は「他県を第1志望としつつ、採用試験の日程が早い鳥取県を『腕試し』で受ける動きが広がっている可能性がある」と分析する。

こうした実態を踏まえ、24年度は辞退者を減らすための対策を講じる。合格発表の直後、合格者を対象として、県外出身ながら鳥取県で教職に就いた若手教員たちと交流してもらう場を設けるという。暮らしやすさなども含めた県の魅力を知ってもらい、1人でも多くの合格者をつなぎ止めるのが狙いだ。県教委の担当者は「一定数の辞退者が出ることは織り込んでいる。質を担保するために志願者を集めることにはメリットがある」と前倒しの意義を強調する。

鳥取県の事例は、教員採用試験の早期化が自治体間での教員の奪い合いになりかねないことを示している。これは、採用倍率の低下が著しい小学校教員において特に顕著だ。ただ、文科省が日程の早期化によって期待しているのは、中学校や高校の志願者の増加だ。

実は新卒のリクルートという観点で見ると、小学校よりも中学校や高校の方が苦戦している。これは文科省の公表データからも明らかになっている。

22年度の小学校の教員志願者のうち、新卒は1万7484人。その10年前の12年度(1万7001人)よりもむしろ増えている。それにもかかわらず、小学校の採用倍率が下がっているのは、1980年代に大量採用された世代の退職や特別な支援が必要な児童の増加、「35人学級」の全学年への拡大などに伴って教員需要が高止まりしているからだ。

一方、同じように12年度と22年度の新卒志願者を比較した時、中学校は1万8639人から1万5063人、高校は9570人から7104人へと減少している。

文科省教育人材政策課は「小学校の教員免許は基本的に教員養成を目的とした学部でしか取得できないので、最初から教職志向の強い学生が多い。一方、幅広い学部で免許が取れる中学校や高校の志願者は民間企業や他の公務員試験と競合しやすく、人材がそちらへ流れている可能性がある」と説明する。文科省が教員採用試験の早期化を促す背景には、少子化などによって民間企業との人材獲得競争が激しくなる中、中学校や高校の志願者増に向けてテコ入れしたい思惑がある。

それでは、日程の前倒しは、教育学部以外の学生にどの程度のアピール効果を持つのだろうか。茨城県の教員の大きな供給元となっている茨城大学の学生たちに話を聞くことにした。同県は24年度、採用試験の開始日を従来より1カ月半ほど早め、5月12日とすることを公表している。

茨城県で高校の理科教員を目指している理学部3年生の男子学生は「試験の前倒しによる効果はあまりないのではないか」と話す。自身は元々、教員の仕事への憧れが強く、日程とは関係なく採用試験を受けるつもりだった。変わった部分は、従来は教育実習の直後だった筆記試験の日程が実習前に移る点だ。「教育実習と筆記試験の勉強が重ならなくなったという意味では、いいのかもしれない」と話す。

高校の世界史の教員になりたいという人文社会科学部3年の男子学生も同じ意見だ。所属学部で教職課程を取っている学生たちの大半は、教員免許取得を将来的な「保険」と考えている様子だという。「茨城県の採用試験の日程が早まったことすら、把握していない人が多いと思う」

2人が課題に挙げたのは、教員免許を取得する負担が大きいことだ。2年生の夏休み期間に開講される教職課程の集中講義を取る必要があるが、この時期は地元に帰省したり、企業のインターンに参加したりする学生も少なくない。民間への就職も考えているような学生たちの多くが、連日の講義による負担を理由に、教職課程から「脱落」していったという。

そもそも、2人のように教育学部以外から教員を目指す学生は学内では極めて少数派だ。茨城大によると、22年度の学部卒業生で教員になったのは191人。このうち180人(94%)を教育学部が占めている。2人は「教育学部以外からも教員を目指してほしいのであれば、採用試験の日程を早めるよりも、免許取得の負担軽減を図る方がよほど効果があるのではないか」と指摘した。

日程前倒しの動きを専門家はどう見ているのだろうか。

教育研究家の妹尾昌俊さんは「日程を早めるだけで教員志願者が増えるとは考えにくい。根本的な解決には、教員という仕事の魅力を高めていくとともに、学生らの負担と不安材料を減らしていく必要がある」と語る。そのための対策として、学校現場の負担軽減を進めたり、教員免許を取得しやすくしたりすることを提案している。

また、日程の前倒しや試験の複数回実施といった改革が教育委員会の負担となる恐れも指摘する。「学校現場の教員だけでなく、都道府県教委や政令市教委の職員も忙しくなっている。文科省を中心に既に議論が始まっているが、筆記試験の共通化なども検討していく必要があるのではないか」と話した。