3月22日に検定合格した中学校の新しい教科書では、2024年度からデジタル教科書の本格運用が始まる英語科以外にも、二次元コード(QRコード)の誘導先となっているデジタル教材にさまざまな工夫がみられた。日本語の音声を聞いて理解する力を養ったり、料理を実際に作っていく様子を動画にまとめたり――。各社の取り組みの一端を紹介する。

光村図書の国語科の教科書は、現行版では1~3年生で計66点だったデジタル教材を計352点と5倍以上に増やした。量だけでなく質にもこだわったという。中学校国語科の編集を担当する同社編集第一本部第一編集部の西村智子部長は「経済的な格差が希望や機会の格差につながるのは嫌だと思った。誰もが手にする教科書だからこそ『もっと学びたい』『もっと知りたい』という子どもの欲求や『個別最適な学び』につながる教材としたかった」と話す。

特に、音声を聞いて内容をつかむ力を同社では「聴解力」と呼び、聞く力を育むためのデジタル教材を数多く取り入れたのが特徴だ。中学生がグループで山登りのルートについて話し合っている動画が再生され、会話を聞きながら、その内容を把握していく教材などがラインナップされている。また、教科書の本文の中でも生徒同士が会議をする様子の動画を見ながら、生徒が上手に司会進行を行う方法を考えたり、会議で決まったことを確認したりする活動を提案している。

こうした耳で聞いて理解する力を問うことができるようになったのは、1人1台端末が普及した影響が大きいという。西村部長は「(GIGAスクール構想による)1人1台の環境は現行の教科書を編集しているタイミングではまだ実現していなかった。今度の教科書でやれる環境が整った」と説明する。

デジタル化を現場教員の使いやすさに結び付けようという工夫も。

日本文教出版は、現行の学習指導要領の評価観点の一つ「主体的に学習に取り組む態度」の評価が難しいとの現場の声を受け、社会科の教科書にポートフォリオを設けた。大きな単元で一貫する問いを設定し、各単元での個々の生徒の学びをこの中に記録していく。教員側で編集できるようになっており、観点別評価に利用してもらう。

一方、道徳科の教科書では、別冊となっている紙のワークシートのデジタル版を用意し、教科書に掲載したQRコードから飛べるようにした。紙のワークシートを使うか、デジタル版を活用するかは、授業を担当する教員が選択できる。同社中学校道徳編集部の杉岡潤一部長は「端末を使って話し合う場面も増えたが、手で書くことを重視する教員もいる。用途に応じて使い分けてもらえたら」とアピールする。

実習が多い技術・家庭科。技術分野、家庭分野ともに教科書を展開している教育図書は、家庭分野のデジタル教材として、製作物や料理などを実際に作っていく行程を短くまとめた動画を用意した。実習に入る前にどんな道具や材料を用意したり、どの場面でどんなけがに注意したりすればよいかを頭に入れてもらい、スムーズに実習に臨めるようにするのが狙いだ。

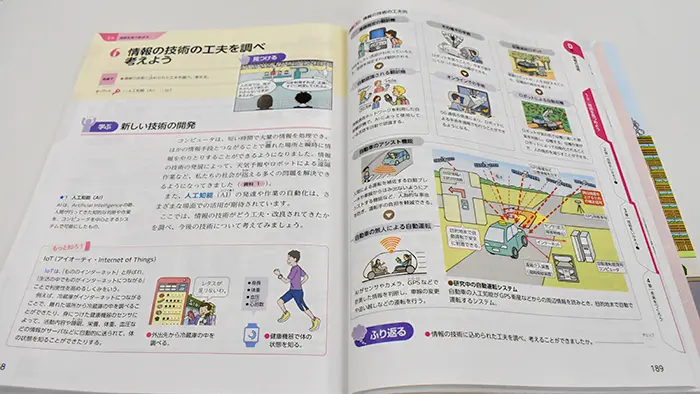

プログラミング教育が含まれる技術分野では、小学校で学ぶ初歩的なプログラミング教育と高校の情報科の橋渡しを意識した学習内容を盛り込んだ。ブロックを組み合わせてコーディングを行うビジュアル型プログラミング言語を導入として取り上げつつ、日本語のテキストで実際にコードを入力するスクリプト型プログラミング言語「なでしこ」をメーン教材に採用した。

同社ものづくり事業部中学技術編集部の岡田奈未さんは「ビジュアル型プログラミング言語だとプログラミングをパズルのように考えるが、より高度になればテキストでコーディングをすることは避けられない。中学生の段階で日本語によるコーディングの経験をしておけば、高校の情報科で扱うようなプログラミング言語も理解しやすくなる」と話す。QRコードの誘導先ではプログラムの完成例を見ることができ、それを自分の手で別のプログラムに改変することもできる。また、うまく動作しないプログラムを表示し、間違いを探して修正する課題なども用意したという。

学校現場でも利用が始まっている生成AIについては技術・家庭科や理科、道徳科など8点の教科書で扱われていたものの、大きく注目されたのが23年度に入ってからだったため、今回の改訂に間に合わなかったとの声も上がる。

光村図書の西村部長は「タイミングがぎりぎりで教科書には入れられなかった。技術の進歩が速いので、4、5年使う教科書に入れるかどうかは悩ましい」と打ち明ける。

一方、教育図書は技術家庭科の技術分野の教科書本体に盛り込むことはできなかったものの、QRコードの誘導先のデジタル教材を用意することでカバーした。生成AIによる文章をリポートなどでそのまま活用してはいけないということや、示された情報のファクトチェックをする必要があることを体験的に学べる教材になっているという。