小学6年生と中学3年生を対象とした「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト)が4月18日、全国の小中学校で実施された。2007年度にスタートした全国学力テストは「自治体間の競争をあおっている」との批判を受けながらも、東日本大震災が起きた11年度、コロナ禍に見舞われた20年度を除いて毎年行われてきた。この全国学力テストと共振するように、21世紀になって拡大したのが、都道府県や政令市などの地方自治体が独自で実施する学力調査だ。その20年史を振り返ると、「ゆとり教育」への批判や全国学力テストの成績向上に対するプレッシャー、教員の「働き方改革」の必要性といった学校を取り巻く環境の変化の中で、揺れ続けてきた実態が浮かび上がってくる。

80万人を超える児童生徒が公立小中学校に在籍する東京都。ここ数年、独自の学力調査の見直しを進めている自治体の一つだ。中学生については03年度、小学生は翌04年度にスタートしたが、22年度からは教科テストが廃止され、学習習慣などを尋ねる質問紙調査のみに変更された。24年度は質問紙調査のやり方も変更し、児童生徒がデジタル端末を使って好きな時に回答できる方式とする。どのように活用するかについても、市区町村教委や各小中学校に委ねる。

「新しい学習指導要領の実施に合わせ、全国学力テストとのすみ分けを考えた」。都教委の担当者は見直しの背景をこう説明する。

都独自の学力調査は小5と中2を対象とし、小学生は国語、算数、理科、社会の4教科、中学生は英語を加えた5教科の学力を測定してきた。これに対し、全国学力テストは小6と中3が対象で、毎年実施するのは国語と算数(数学)に限られており、学年や対象教科は異なる。ただ、同じような力を問う内容となっているのではないかという課題意識があったという。

中学校で現行の学習指導要領が全面実施された21年度、都教委内部で見直しに向けた検討が行なわれた。この結果、学習指導要領が求める3つの資質・能力のうち、「知識・技能」「思考力・表現力・判断力等」に関する課題を把握する役割は全国学力テストに委ね、都の調査は、3つ目の柱である「学びに向かう力・人間性等」に主眼を置いたものとすることが決まった。都教委は「3つの力をバランス良く把握し、授業改善につなげていきたい」としている。

自治体独自の学力調査の見直しは他の地域でも進む。

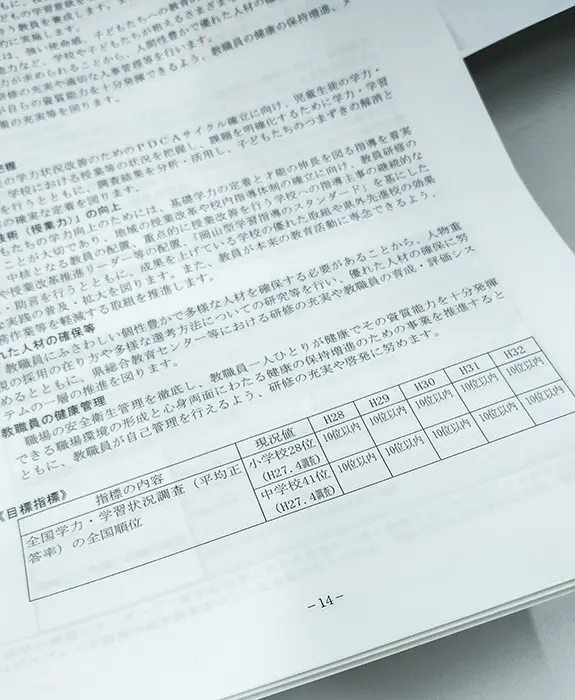

青森県は、約20年間続いてきた県独自の学力調査について、23年度を最後に終止符を打った。理由の1つが、全国学力テストと役割が重なっているのではないかという問題意識だ。

同県の学力調査は、現場の教員が採点していた。一人一人の子どもたちがどの部分でつまずいているのかを把握できるという点ではメリットがある一方、教員の手間が大きかった。県教委の担当者は、廃止にかじを切った背景について、「そうした(教員の負担軽減が大きいという)事情も全くないとは言えない」とした上で、「学力調査の採点やフィードバックに使っていた時間を、『アクティブ・ラーニング』などの新しい時代の学びに向けた授業改善やスキルアップに振り向けてほしい」と語る。

東京都や青森県が独自の学力調査を見直す理由に挙げた、全国学力テストとの役割の重複。だが、全国学力テストが導入されてから既に17年が経過しており、こうした論点は近年になって急浮上したものとは言えない。そうであるにもかかわらず、両自治体だけではなく、多くの都道府県・政令市は長きにわたり、全国学力テストと独自の学力調査を並存させてきた。その背後には何があったのだろうか。

文科省は05~18年度、全ての都道府県と政令市を対象として、小学校と中学校における独自の学力調査の実施状況を継続的に調べていた。この結果をひも解いてみると、21世紀に入ってからの学力調査を巡る複雑な歴史が浮かび上がってくる。

まず分かるのは、都道府県・政令市が学力調査を始めた時期が、02~05年度に集中していることだ。この4年間だけで、約50カ所の自治体が導入しており、全国的なブームだったことがうかがえる。この頃の教育界では、02年度から実施された「ゆとり教育」と呼ばれる学習指導要領を巡り、激しい論争が繰り広げられていた。

「ゆとり教育」に対する厳しい眼差しに加え、03年にOECD(経済協力開発機構)が実施した国際学習到達度調査(PISA)で日本の順位が大きく低下したこともあり、国は07年度、学力向上策の一環として、全員参加方式の全国学力テストをスタートさせた。すると、急拡大していた自治体独自の学力調査はいったん曲がり角を迎える。全国学テの導入前夜の06年度には52自治体が実施していたものが、07年度には46自治体へと減少。09年度は41自治体まで縮小した。

ところが、これを底にして自治体独自の学力調査は再び盛り上がりを見せる。実施自治体数は翌10年度から増加に転じ、17年度には全国学力テストの導入前を上回る54自治体に達した。そして、翌18年度に再び減少へと転じたところで文科省の調査は終了している。

この間、全国的な動きと重なる対応を見せた自治体の一つに、滋賀県がある。

県教委によると、03年度ごろに県独自の学力調査を抽出方式でスタートさせたものの、全国学力テストが始まった07年度を最後にいったん廃止した。理由は、県独自の学力調査と全国学力テストの趣旨に重なる部分があったためだという。

ところが、廃止期間は長くは続かなかった。16年度、対象学年の児童生徒が全員参加する方式で復活させたのだ。理由は「全国学力テストで県内の児童生徒に課題が見られたため」(県教委)。全国学力テストで成績上位の常連だった秋田県をモデルにした学力向上策の一環だったという。

復活した県独自の学力調査は、全国学力テストの成績に振り回された。応用力に課題があることが分かったため、そうした力を測定できる設計に変えたものの、今度は基礎学力が十分に身に付いていないという結果が出て、基礎的な出題への変更を迫られた。そして、22年度を最後にまたしても廃止されている。県教委の担当者は「教員たちの問題作成などの負担を軽減する目的もあった」と明かす。

戦後の学力調査の歴史に詳しい日本大の北野秋男特任教授(教育学)は「21世紀に入ってからの地方自治体の学力調査は、全国学力テストを中心とした国が打ち出す政策の影響を大きく受けてきた面は否定できない」と話す。

北野特任教授によると、2000年代に入ってから地方自治体による独自の学力調査が急速に広がった背景には、「ゆとり教育」への懐疑的な見方が広まったことに加え、政策に対するエビデンス(客観的根拠)や説明責任を求める文化が浸透してきた影響もあった。また、06年の教育基本法改正によって、自治体が教育振興基本計画を策定することが努力義務となり、全国学力テストの成績目標を計画の中に位置付ける都道府県が増えてきたことも大きかったという。「全国学力テストの導入後も、似たような内容の自治体独自の学力調査がなくならず、逆に増える動きが見られたのは、全国学力テストの成績を上げるための『事前対策』の役割を期待した側面が自治体側にあったためだと考えられる」と説明する。

北野特任教授の調査では、国、都道府県、市区町村と3つの学力調査が並存している地域もあることも分かっている。こうした現状について、「目的に大きな違いがあるように見えないケースもあり、税金や労力の使い方として疑問がある。複数の調査を実施するのであれば、せめて役割分担を明確にする必要があるのではないか」と指摘。その上で「国の学力調査は政策立案に生かすものと位置付け、数年に1度の抽出方式とし、個々の児童生徒の課題把握や授業改善につなげる調査は自治体や地域、学校レベルに委ねていくのが望ましい」と語った。

一方、近年は全国学力テストとは異なる観点で独自の学力調査を実施しようという動きも出てきている。その嚆矢(こうし)となったのが埼玉県だ。

同県は15年度、県独自の学力調査の在り方を抜本的に改めた。従来のものと異なる点は、「項目反応理論」と呼ばれるテスト理論を用い、小4以降の6年間を通じた一人一人の学力の「伸び」を見ることができる点だ。また、自己効力感や学習意欲といった数値化が難しい「非認知能力」の変化を捉えられる設計となっていることも特徴だ。

改革の背景には、全国学力テストの結果に対する受け止めが、平均正答率で語られがちなことへの問題意識があったという。「平均には届いていなくても、学力が伸びている子どももいる。教員や児童生徒にそうした実態がきちんと伝わり、ポジティブに受け止めることができるものにしたかった」。県教委の担当者はこう説明する。

同様の学力調査を取り入れる動きは広がりつつあり、京都府や鳥取県なども導入している。京都府は23年度、コンピューターで出題・解答する「CBT方式」での全面実施を実現した。府教委の担当者は「全国学力テストと同じように集団としての学力を見ることに重心を置く調査では、府が独自で実施する意義が小さいと考えている。一人一人の頑張りを見ていくものとして発展させていきたい」と話している。