非正規教員が存在するのは日本だけではない。教育制度や社会構造は異なるものの、海外の国や地域で働く非正規教員の状況を捉えることで、日本の非正規教員の課題を解決するヒントが見えてくるかもしれない。そうした問題意識から海外の非正規教員の実態を国際比較した共同研究がある。2回に分けて、台湾、シンガポール、オーストラリア、オランダの非正規教員の実情について、共同研究を行っている研究者に聞いた。まずは同じアジア圏にある台湾とシンガポールについて研究する名古屋大学大学院教育発達科学研究科の菊地原守さんに聞いてみた。

「少子化に直面し、教員の採用数を絞り込んだ結果、教員を目指す若い人の多くが『代理教師』という非正規教員で働いている。正規になるためにしんどさを抱えているという点は、日本と似ている」

台湾の非正規教員を巡る現状を、菊地原さんはそう説明する。しかし、日本の現状とはだいぶ異なる点もある。その一つは、教員採用試験の倍率が極めて高いことだ。

台湾では自治体ごとに教員採用試験が行われ、合格者は成績の上位から順位付けされる。この結果を基に上位の合格者から、ポストが空いている学校を希望できるようになっているため、人気のある学校から埋まっていく。一度その学校で採用されれば基本的に異動はない。ポストに空きが出ないと採用がないため、自治体や教科によっては倍率が20倍近くになることも珍しくない。台湾で教員は女性を中心にステータスの高い職業ではあるものの、正規教員になるのは非常に狭き門だ。

不合格となれば翌年の試験に再挑戦することになるが、その間は大学院に通ったり、「代理教師」として学校で働いたりしながら、試験対策のための勉強をすることになる。少子化が進む台湾では正規教員の数を絞っていることから、正規教員になるのはますます難しくなり、若い「代理教師」がどんどん増えているのが現状だ。

ある程度「代理教師」を続けていると、正規教員と同じように担任を持ったり、校務分掌を任されたりすることがあるそうだ。「学校ごとに教員が採用されるシステムなため、管理職の印象を良くしようと、誰もやりたがらない仕事を『代理教師』が引き受けざるを得ない面がある」と菊地原さんは指摘する。

「『代理教師』の中には『従うかやめるかのどちらかだ』と話す人もいる。教師として働きたければ苦しくても『代理教師』をやるしかない。それと同時に、少子化で自治体の財源も限られている状況は、仕方がないことだと受け止められている面もあり、多くの人がジレンマを抱えながら『代理教師』を続けている」(菊地原さん)

近年、台湾でも「代理教師」の実情が報道されるようになり、待遇改善や増えすぎた「代理教師」を抑制する動きが始まっているという。

菊地原さんがもう一つ注目しているのがシンガポールだ。シンガポールでは、国立教育学院(National Institute of Education、NIE)という研究所が、教員の養成や研修を一手に担っている。学生はNIEを卒業すると、国内の公立学校に配属されることになる。一見すると教員の需要と供給をコントロールしやすい仕組みなので、非正規教員は生まれにくいようにも思えるが、実際には「Flexi(フレキシ)」と呼ばれる、文字通りフレキシブルな勤務形態で働く非正規教員が各学校にいる。

しかし、「フレキシ」は日本の非正規教員のように、正規教員が足りないところを穴埋めする存在とは異なる。菊地原さんは「『フレキシ』の教員は少人数指導や特定の教科の取り出し授業など、学校の中で力を入れている特色ある教育をするための『アドオン』としての役割を担っている。各学校では年間に雇える『フレキシ』の予算が決められていて、『フレキシ』は勤務時間などを学校と交渉できる」と説明する。

「フレキシ」として働く教員は、勤務日や勤務する時間帯を選べることから、子育てをしていたり、他に学習塾の講師などのダブルワークをしていたりなど多様だが、共通しているのはNIEを卒業して正規教員として働いた経験があることだ。

「日本と違って、シンガポールではポジティブな理由で『フレキシ』を選んでいる印象だ。ワークライフバランスを保つために非正規教員をしている。そんな人が多い」と菊地原さん。そして、「フレキシ」は採用する学校にとってもメリットがあるという。「インタビューで学校の管理職が強調していたのは、雇い止めができるということだった。試しに1学期間採用してみて、その評価が良ければ継続するし、逆に悪いと継続してもらえない」と菊地原さんは話す。

「『フレキシ』は雇用する学校側と直接交渉ができるからこそ、自分の状況に合った働き方ができる。正規教員の中にも『フレキシ』の働き方をうらやむ人は少なくない。ただ、『フレキシ』だと給料は落ちるので、踏み切れない正規教員もかなりいるようだ」と菊地原さんは指摘する。「日本の非正規教員の中には、あえて非正規教員という働き方を選んでいる人もいる。シンガポールの『フレキシ』のように、雇われる側の自己裁量権が大きく、雇う側と交渉できるようにすることは、非正規教員が充実感を持って働けるようになるために、日本が学べることではないか」と投げ掛ける。

台湾とシンガポール、そして日本の非正規教員を巡る状況はさまざまだが、大きな共通点がある。それは「やりがい」だ。

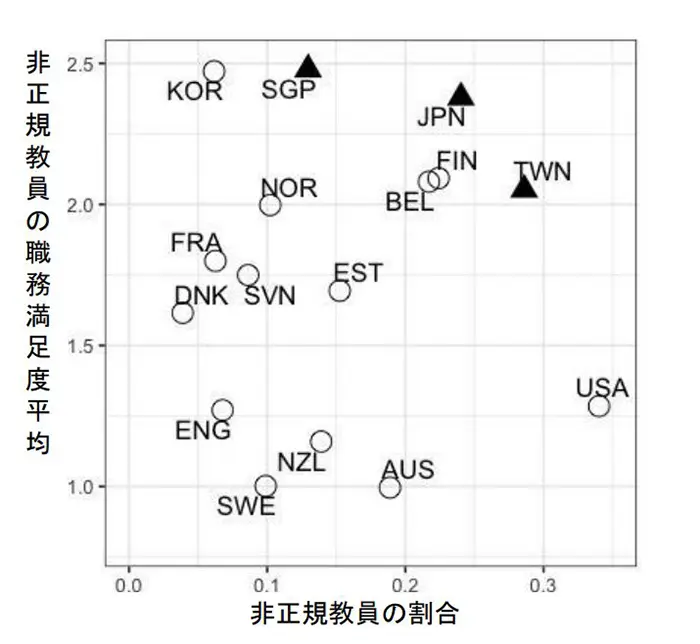

共同研究では非正規教員の基礎データにOECD(経済協力開発機構)のTALIS(国際教員指導環境調査)を用いている。菊地原さんがTALISのデータを基に、各国・地域の非正規教員の割合と職務満足度の平均の高さの関係を分析したところ、台湾、シンガポール、日本は非正規教員の割合が同じくらいで、職務満足度が他と比べて高いグループに位置付けられた。

現地での調査は今後も継続していく方針だが「日本や台湾の非正規教員は、非正規であることはしんどいけれど、教職にやりがいがあると感じている。シンガポールではやりがいは高く、しんどさは少ない。データの分析を裏付ける話をインタビューで聞くことができている」と、菊地原さんは今の時点での手応えを語る。

一方で、この職務満足度の具体的な内容は、さらに検討する必要がありそうだ。

菊地原さんは「やりがいや満足度という同じ尺度で測れば台湾もシンガポールも日本も高いが、そのやりがいが指しているものは、実はかなり違うのではないか。台湾とシンガポールは、『非正規にならざるを得ないか』『自ら望んで非正規を選んでいるか』という点で対照的だ。それに対して、どちらの非正規教員も一定数いる日本はどう位置付ければいいのか。これは悩ましい」と打ち明ける。

◇ ◇ ◇

本企画「非正規教員の葛藤」では、非正規教員の視点から教員採用の課題について掘り下げます。特設フォームで、ご意見やご感想、情報提供などを受け付けています。