教員の確保が難しい現状に頭を抱えているのは、現場の教員だけでなく、教育委員会も同じだ。丁寧な指導を通じて学力を引き上げたり、特別な支援が必要な児童生徒へのケアを充実させたりするため、予算が許すならば、教員を増やしたいと考える教委は少なくない。だが、こうした議論を進めるには、配置する人材を確保できることが前提となる。今回は、深刻な教員不足によって、教育条件を改善するどころか維持することも難しくなり、追い詰められつつある教育行政の姿をレポートする。

「使い切れないものをいただいても仕方がない。だから適正数を申請した」

山口県教委の担当者は、2023年度の教員配置について、率直にこう振り返った。「使い切れない」と判断したのは、国が都道府県や政令市に振り分ける「指導方法工夫改善加配」のことだ。

山口県で起きていたことを紹介する前に、指導方法工夫改善加配とはどういったものなのかについて、説明が必要だろう。

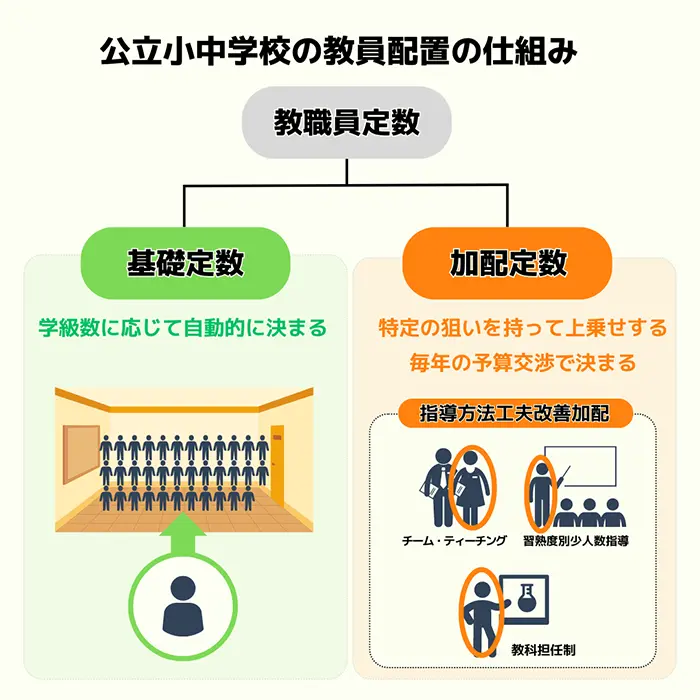

全国の都道府県・政令市ごとに振り分けられる公立小中学校の教職員定数は、義務教育標準法に基づいて定められ、学級数に応じて自動的に決まる「基礎定数」と、いじめ対応の強化や特別支援教育の充実といった特定の狙いを持って上乗せする「加配定数」に分かれている。教職員定数の範囲内の人件費は、義務教育費国庫負担金と地方交付税交付金という形で国が用意する。指導方法工夫改善加配は加配定数の一種で、①複数の教員で一つの学級を指導する「チーム・ティーチング」②学力などに応じて学級を2つ以上に分けて教える「習熟度別少人数指導」③専門性の高い教員に特定の教科を任せる「教科担任制」――を実現するために配当する教員数だ。

加配定数の規模は、文部科学省と財務省による毎年の予算交渉によって決まる。翌年度の予算案が12月に固まると、文科省は都道府県や政令市から申請を受け付け、配置の必要性や全国のバランスなどを考慮しつつ、各自治体への配分数を決める。指導方法工夫改善加配が増えれば、よりきめ細かい教科指導ができるようになるため、多くの自治体は前年度の配当数を上回る人数を申請する。

代表例が東京都だ。近年の指導方法工夫改善加配の配当数は1600~1700人台で推移しているが、申請段階では前年度実績の約3倍に当たる5000人以上を要求している。都教委は国が定める教職員定数を上回る教員を公立小中学校に配置するなど、独自の財源を活用して手厚い指導体制を敷いており、このうち指導方法工夫改善加配の趣旨に当てはまる分については、全て国の加配定数として認めてもらえるよう申請しているのだという。

担当者は「加配定数の配分は地域バランスも考慮する必要があるため、都の要求を全て受け入れてもらうのは難しいのかもしれない。ただ、できるだけ国の予算で措置してもらえるとありがたい」と説明する。

このように、国の予算で教員を増やし、教育環境の改善につなげたいと考えるのは教委としては自然なことだ。ところが23年度、教員配置の拡充につながる指導方法工夫改善加配の申請を、前年度実績よりも大きく減らした自治体があった。それが冒頭で紹介した山口県だ。

同県は近年、指導方法工夫改善加配の申請数を前年度実績よりも少なく抑える傾向が続いていた。県教委によると、少子化によって公立小中学校の学級数が減少しているため、これに応じて加配定数の申請も少しずつ減らしてきたのだという。文科省のデータを確認してみると、前年度実績に対する山口県の申請数の減少率は21年度が6.1%、22年度が5.2%と小幅なものにとどまっていた。

異変が起きたのが、23年度だった。申請数が、前年度の配当数(368人)を45%も下回る203人へと急減したのだ。理由は、中学校における深刻な教員不足である。

山口県教委は毎年1月、産休取得者の代役などを担う「臨時的任用教員」なども含め、全ての教員を対象として、翌年度の配属希望を集計している。23年の初頭、例年と同じように4月からの配置をシミュレーションしたところ、教科指導に最低限必要な体制を全ての中学校で整えるだけで教員の大半を使い切ってしまい、加配に回す余裕がほとんどないことが判明した。苦渋の決断として、指導方法工夫改善加配の申請を自主的に削らざるを得なかったという。

教員不足の影響は、加配定数の抑制だけにとどまらなかった。山口県教委は、中1については02年度から、中2と中3については04年度から、国が定める学級編制の上限(40人)を下回る「35人学級」を実施していた。ところが、23年度はこうした少人数の学級編制に必要な教員を確保できる見通しが立たなくなったため、中2と中3は「38人学級」に後退させることを余儀なくされた。

こうした事態を受け、県教委は23年度、人材確保策を一層強化した。臨時的任用教員に対しては、夏休みの時期から翌年度も教壇に立ってもらえるようアプローチしたほか、23年度から地方公務員の定年退職の年齢が61歳に引き上げられたこと踏まえ、対象となる教員については、24年度以降も現場に残ってもらえるよう働き掛けた。

また、年度初めに確実に配置できる人数を増やすため、正規教員の採用数も増やした。一連の取り組みの結果、24年度当初は教員の需給が前年度よりも改善し、中2、中3を「35人学級」に戻すとともに、指導方法工夫改善加配の申請数も前年度より増やすことができたという。

だた、山口県教委の担当者はこうも漏らす。

「教員にもっと余裕があれば、(加配定数を)あと数十人多く申請できたのではないかとの思いはある」

教員不足が指導体制の充実にブレーキをかける構図は、山口県に限った話ではない。教育新聞は今回、指導方法工夫改善加配の都道府県・政令市ごとの申請数と配当数について、19~23年度のデータを文科省から取り寄せ、各自治体の動向を分析した。すると、申請数を前年度実績よりも抑えている自治体は他にも見られた。

その一つが新潟市だ。23年度の申請数を前年度の配当数(212人)を下回る184人に絞っている。新潟市教委はその理由について、「これまでは県独自の少人数学級を実施していたが、小学校の『35人学級』が進められているので、その分の加配定数を減らしている」と説明した。指導方法工夫改善加配を使って小学校の少人数学級を実現していたが、国が25年度まで5年間かけ、小学校の学級編制の標準を40人から35人を引き下げていくことになったため、その分の加配定数が要らなくなったというわけだ。

それでは、「35人学級」によって合理化できた分、教科担任制など他の目的で増員を申請すればいいのではないか――。この疑問について、新潟市教委の担当者は「人材不足のため、専科教員の加配は例年通りの数を申請するのが精いっぱいだ」と認めた。やはり、教員が足りないことが、加配定数を要求する上で足かせになっているのだ。

教員の「働き方改革」や待遇改善について議論していた中教審の特別部会は5月13日、盛山正仁文科相に提出した審議まとめの中で、教職員定数のさらなる改善を求めた。特に加配定数については、「同じ児童生徒数、学級数の学校であっても、不登校児童生徒や特別な支援を必要とする児童生徒など態様はさまざまであり、個々の学校の実情に応じて配当する意義は大きい」と指摘。小学校教員の受け持ち授業数(持ちコマ数)を軽減する方法として、加配定数を活用した教科担任制のさらなる推進を掲げ、これまで進めてきた5、6年生に続いて、3、4年生にも拡大していくよう提案している。

中教審の見解を踏まえ、文科省は25年度の予算編成に向け、教職員定数の拡充を目指していくことになる。ただ、予算上の枠を増やそうにも、実際に教壇に立つ人材がいなければ、絵に描いた餅となりかねない。文科省幹部は言う。「加配定数の獲得に向け、教員不足は悩ましい問題。これから数年は正念場となる」