教員不足が全国的な課題となる中、川崎市では今年4月時点の教員未配置が昨年度当初から2倍以上の131.5人に上る異例の事態となっている。同市の教員などでつくる市民団体は6月、約1万2000人の署名を集めて未配置解消を求める請願を市議会に提出した。同市教育委員会は非常勤講師などを派遣して補充に努めるものの有効な対策を打ち出せておらず、教員などから「一番影響を受けるのは子どもたち」「正規教員をきちんと確保して対応すべきだ」との声が上がっている。

「2年連続して初任の先生が退職しました」「先日、3年生で2クラスの授業を1人の先生がオンラインで行っていました」「心的理由で2人休職して1人は復帰したが、その間の代替の先生が配置されず、学年総出でクラスの援助に入りました」

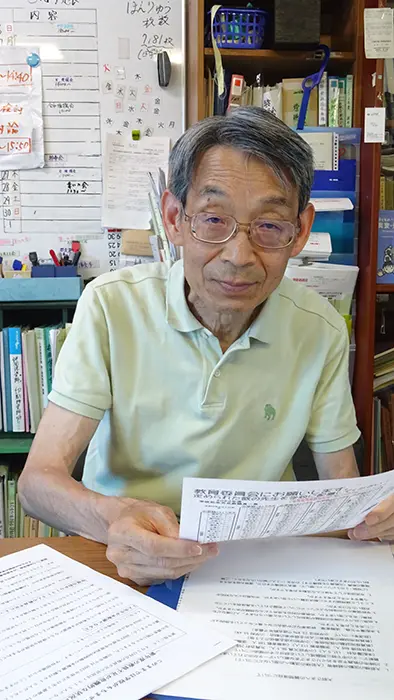

これは川崎市の教員などでつくる市民団体「ゆきとどいた教育をすすめる川崎市民の会」の事務局を務める元教員の大前博さんの元に、市内の教員から届いたメッセージの一部だ。

欠員が2年続いたある小学校の女性教員に話を聞くことができた。この小学校では2022年4月中旬から4年生のクラス担任が体調を崩して休暇に入り、年度末まで担任の不在が続いた。この間、児童支援コーディネーターと英語専科の教員ら3人で教科を分担したが、どの先生を頼ればいいか不安になる児童や授業が始まっても席につかない児童が出始めるなど、クラスの雰囲気が悪くなる様子を感じたという。

「担任の存在は大きいと改めて感じた。未配置で一番被害を受けるのは子どもだと思った」

さらに翌年度、特別支援学級の教員が体調を崩して退職して欠員が生じ、女性教員も新たに数人の児童を受け持つことになった。通常業務にプラスした作業で疲労がたまり、咳が止まらなくなったり腰痛が続いたりと体調不良が続いたが、「自分が休むとさらに他の先生の負担になる。休んではいけないとの一心で乗り越えた」と振り返る。

「教員の負担も大変だし、欠員が生じる分、子どもたちの安全や教育活動が手薄になってしまう。こうした事態を教育委員会はどう受け止めているのか」

24年度当初時点で教員未配置131.5人――。この数字は、同市教委が5月に市議会に提出した資料で明らかにされた。欠員や産休育休取得者などの代替教員が見つからない未配置は昨年度同時期も61.5人に上っていたが、今年度はその2倍以上に拡大した。

なぜ川崎市でこれほど教員未配置が増えたのか。同市教委は理由として、まず川崎市特有の人口増を挙げる。全国的に少子化が進む中、マンション建設などが盛んな同市の児童生徒数は増加傾向が続き、35人学級への移行などで今年度の小中学校の学級数は昨年度から80増えて4223に上っている。

もう一つ理由に挙げるのが、欠員の補充に充てられる臨時的任用教員の減少だ。「全国的に教員の競争倍率が低下して既卒の受験者が採用されやすくなり、臨時的任用教員が確保しづらくなった。これは全国的な傾向であり、主な理由と考えている」と担当者は説明する。

同市教委は急場をしのぐ対策として非常勤講師を派遣しており、6月時点で延べ1088人に上るというが、複数校への登録者がいるほか、授業コマ数が限られているため、未配置分をどれだけカバーしているかは不明という。こうした状況の中、学校現場では、学級担任を確保するために日本語指導などで加配した教員を学級担任に振り替えて対応したり、4つの小学校ではクラスの児童数を36人にしたりして児童生徒への影響を最小限に抑えようと努めているが、その分、教員への負担増は避けられない。

こうした中、「ゆきとどいた教育をすすめる川崎市民の会」は6月3日、未配置の解消などを求める請願を約1万2000人分の署名とともに同市議会に提出した。

同団体の事務局を務める大前さんは教員未配置が倍増したことについて、「欠員が増えているのに『新規採用者』を増やそうとしないことが大きな理由だ。東京都が欠員などを見越して教員採用試験で1000人以上も合格者を増やしているのと比べると、大きな違いだ」と市教委の対応を批判する。

「正規教員の採用を抑えて安易に臨時任用で穴埋めする対応を続けてきたことが今回の事態を招いており、年度末に向けてさらに深刻化することが目に見えている。必要な正規教員を新規採用できちんと確保すべきだ」と訴える。

さらに現場の教員の負担が確実に増えているとして懸念を示す。同市教委の資料によると、22年度に月平均の残業時間が80時間を超えた教員の割合は19.4%に達している。こうした長時間労働の常態化を訴える声も相次いで寄せられているという。

「中学校のある新任教員から、割り振られた業務をこなすだけで夜9時までかかり、授業準備など本当にやりたい仕事ができないと聞かされた。長時間労働に加えてやりたい仕事ができない状況で、若い世代の退職者も増えている。過酷な現場の状況を抜本的に変えていく必要がある」と語気を強める。

実際、同市では20~30代の教員の退職者が増えており、市教委資料によると、20~30代の退職者数は21年度91人、22年度102人、23年度は122人に上っている。23年度の退職理由で最も多いのは転職(官公職)の42人で、次いで家事専念等が30人、転職(民間)が22人、私傷病が17人となっている。23年度の退職者のうち20~30代が占める割合は約3分の2に上った。

なぜ若い教員が退職するのか。同市教委は「一般的に教員は地元志向が強く、地方の採用倍率が下がったことで川崎市を離れて地元採用されるケースが多いことが影響していると考えている」と話し、川崎市のみの事情ではないと説明する。しかし、私傷病による退職者なども増加傾向にあり、現場の負担増の影響も垣間見える。

一方、正規採用を抑えているのではないかとの指摘には、「正規職員の定数は増やしている」と反論する。市立学校の教員定数を全体で見ると、24年度は前年度より約150人増やして6476人としている。しかし、それでも欠員を補充できず未配置が増えている現状に、「さらに募集人員を増やす考えはあるか」との問いには、「これからの状況を見て考える」と答えるにとどまった。

こうした教員不足の解消に今後、どう取り組もうとしているのか。同市教委は、当面の措置として、まず欠員の生じた学校に派遣できる臨時的任用教員や非常勤講師の確保に努めている。通常の登録会に加えて土曜や夜間の臨時登録会もほぼ毎週実施しており、昨年度は43回に上った。

また、教員採用試験で大学3年生を対象とした受験区分を新設し、23年度は32人合格、24年度は50人程度募集する予定だ。さらに年度途中に産休や育休を取得する教員の代替教員を年度当初から前倒しで任用する取り組みも進めている。

こうした教員不足対策に加えて、人材確保には教員の働きやすい環境づくりが欠かせないとの視点から、新たな取り組みもスタートさせた。今年度から全公立小中学校の校長と教頭、教務主任に分けて働き方改革に向けてワークショップの開催を進めている。テーマは長時間勤務の是正。この場で市教委担当者と同じ目線で働き方改革につながるアイデアを自由に出してもらい、今後の施策につなげたいとしている。

同市教委教職員企画課の宮川匡之課長は「学校現場の大変厳しい状況は認識しており、まずできるだけ非常勤講師を確保して厳しい現場から配置することに取り組んでいる。教員不足によって苦労をお掛けしていることには申し訳ない気持ちであり、人材確保とともに働きやすい環境づくりに努めていきたい」と話している。