中教審答申を受け、文部科学省は来年度予算案の概算要求で、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の教職調整額を現行の月額給与の4%から13%に引き上げることを盛り込んだ。これにより、人材確保法(学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法)による処遇改善で、一般行政職の公務員の給与と比べて教員の給与が最も優遇されていた水準を超える優遇分を確保する狙いがある。しかし、このロジックに異論を唱える研究者もいる。日本教育政策学会会長の中嶋哲彦愛知工業大学教授は、残業代を支払わない代わりに支給される教職調整額を、処遇改善を理由に引き上げるのは理屈が通らず、人材確保法が空文化しかねないと警鐘を鳴らす。

中教審答申「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」では、教師の処遇改善策として、教職調整額を現行の4%から「少なくとも10%以上に引き上げる」ことを打ち出した。その理由を答申では「人材確保法による処遇改善後の教師の優遇分の水準を確保する」と説明。これを受けて文科省は、来年度予算案の概算要求で、教職調整額を13%に引き上げる方針を掲げた。

答申では「10%以上」だったのが、概算要求で具体的に「13%」になった根拠について、文科省では、教師の給与を一般公務員よりも優遇することを定めた人材確保法で、優遇分が最も高かった1980年の時点の7.4%を上回る処遇改善となる、7.8%の優遇分とするためだと説明する。

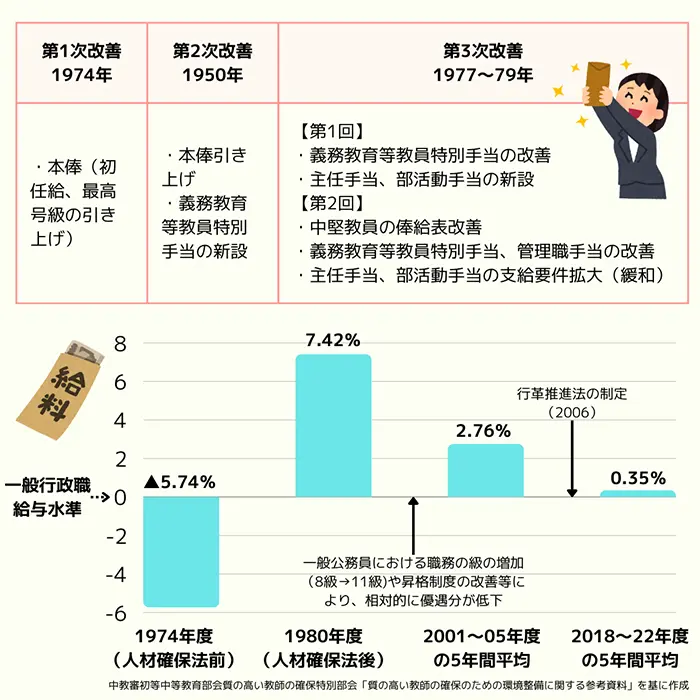

74年に人材確保法が施行されてから、教師の処遇は計画的に改善されていった。これにより本俸の引き上げのほか、義務教育等教員特別手当をはじめとする手当の新設・改善など、3度にわたる改善が行われ優遇分が拡大。しかし、80年をピークに、一般公務員の職務の級の増加や昇格制度の改善が行われた影響で、相対的に優遇分が低下していった。さらに、2006年ごろから始まった行政改革によって公務員の給与が引き下げられるようになると、教師の給与もやり玉に挙げられ、優遇措置がさらに低下していき、現在、一般公務員と教師の優遇差はわずか0.35%にまで縮まってしまった(=図)。

中嶋教授は「答申で『10%以上』としていても、想定される中で最も低い10%では、もともと駄目だった。なぜなら、人材確保法による最大の優遇分が7.4%で、給特法による教職調整額が4%であることを考えれば、一般公務員の給与に対して7.4%の優遇をした上で、4%の教職調整額を掛けた値以上にしなければ、処遇改善とは言えない。そうなると11%より高く、12%や13%に近付けなければならなくなる。13%というのは、この理屈からすれば当然の数字だ」とみる。

もちろん、教職調整額を4%から13%に大幅に引き上げることを、財務省が受け入れるかどうかという問題はある。しかし、それ以上に中嶋教授が疑問視するのは、中教審・文科省が組み立てたロジックだ。

「人材確保法と給特法を混ぜて、教職調整額を引き上げようという理屈は、財務的にも法的にもおかしな論理だ。混ぜてはいけないものを混ぜている」と中嶋教授。

どういうことか。

人材確保法と給特法は、それぞれ法律の目的が異なる。人材確保法はその名の通り、学校教育の質を向上するために優れた人材を教師として確保することを目的とし、教師の給与を一般の公務員より優遇すると定めている。一方で、教師の職務や勤務態様の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当(残業代)を支給しない代わりに教職調整額を支給することを定めているのが給特法だ。

従って、教師の処遇改善をしたいのであれば、本来は人材確保法に基づくのが筋だ。ところが答申では、残業代の代替措置であるはずの給特法の教職調整額を引き上げるという手段を取っている。目的が異なる給特法の教職調整額を引き上げることで処遇改善をしようとしていることに、中嶋教授は「これでは人材確保法が空文化してしまう。どうしてこんな理屈になってしまったのか不思議だ」と首をかしげる。

給特法の教職調整額を13%に引き上げることについて、中嶋教授は「処遇改善を実現するための数字を法律上担保するという戦略的な意味ではあり得るかもしれないが、法律論としてその理屈は通るのか。そもそも、異常とも言える超過勤務が行われながらも、自主的・自発的なものとされ、放置されているという給特法が抱えている根本的な問題の解決にはならない」と指摘。「現場の教師が求めているのは、この長時間労働の是正だ。ある程度の処遇改善は必要かもしれないが、教職調整額の意味が理解されないまま4%から13%に増えた点が強調されると、『給料が上がったのだから不平を言わずに働け』という学校現場への圧力になってしまいかねない。そんな状況では、かえって教師のなり手は減るのではないか」と懸念する。

文科省によると、人材確保法は教師の給与を一般の公務員よりも優遇する理念を規定したものだという。

人材確保法第3条は「義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない」と規定しているものの、その具体的な優遇措置に関しては、附則で「国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする」とされているだけで、具体的にどれくらいの優遇を行うかは、法律上、明確に位置付けられていない。

また、給特法の教職調整額の引き上げによって処遇改善を図る方針について、中嶋教授の指摘を基に文科省に尋ねると、教職調整額は勤務時間の「内外」を含めた包括的評価として支給しているものだと説明。教職調整額は勤務時間外の業務に対する残業代の代替としてだけでなく、勤務時間内の業務に対するものも含めたものであるという趣旨であるため、教職調整額の引き上げは処遇改善の手段になり得るとの見解を示した。

年明けの臨時国会で予定されている給特法改正を巡る議論では、こうした文科省の教職調整額に対する解釈を含め、教師の処遇改善の結果だけでなく、方法も論点となることが予想される。

教師の処遇改善に再び本腰を入れるのであれば、人材確保法を改正して、優遇分の具体的な数値を入れるか、改善計画に財政的な実効性を持たせるなどの対策も可能性として検討されてもよいのではないか。この点について中嶋教授は「人材確保法にある程度の数字で優遇分を示して、5年や10年ごとに定期的に見直す規定を置くことは考えられる」と話す。