毎年秋になると、前年度の学校でのいじめの認知件数や不登校児童生徒数の状況が分かる「問題行動調査」の結果が文部科学省から公表される。しかしこの「問題行動調査」は、データの見方に注意が必要な部分もある。今年も結果が公表される前に、この「問題行動調査」で注目すべきトピックをおさらいしておきたい。

――そもそも「問題行動調査」とは、何ですか?

報道などでは「問題行動調査」と呼ばれることが多いこの調査は、正式には「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」と言います。生徒指導や教育相談に関連する主だったトピックについて、毎年度、対象となる全ての学校などに行っている大規模な調査です。

具体的に挙げていくと暴力行為、いじめ、出席停止の措置、長期欠席・不登校、高校での中途退学、自殺、教育相談の状況と、内容は多岐にわたります。報道ではいじめや不登校のデータが注目されることが多いですが、それ以外にも教育関係者であれば目を通しておきたい項目ばかりです。

――いじめが年々増えているというのは、本当ですか?

現時点で最新の2022年度の調査では、小、中、高校、特別支援学校のいじめの認知件数は68万1948件で、前年度に比べて6万6597件増加しています。20年度にコロナ禍の一斉休校などの影響でいじめの認知件数は減少したものの、その後再び増加に転じ、22年度は過去最多となっています(=グラフ)。

ただし、これはいじめの「認知件数」である点に注意しましょう。つまり、あくまで学校が把握したいじめの数であるため、実際のいじめの数ではないということを頭に入れておく必要があります。問題行動調査では、都道府県・政令市別に児童生徒1000人当たりの認知件数を出していますが、いじめの認知件数が多いからといって、その自治体が他の自治体と比べていじめが多いというわけではありません。むしろ、そうした自治体ではいじめを積極的に把握しようと努めた結果、いじめの認知件数が増えているかもしれないからです。

実際に文科省では、いじめの認知件数が増えているのは、いじめ防止対策推進法のいじめの定義やいじめの積極的な認知に対する理解が広がったことや、さまざまなアンケート、教育相談の充実などによる側面もあると捉えています。

――不登校の数も増えていると聞きました。

問題行動調査では、年間30日以上登校しなかった児童生徒で、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくてもできない状況にある場合を「不登校」と定義しています。従って、病気や経済的理由、最近ですと、新型コロナウイルスの感染回避などによる長期欠席は含みません。

22年度の調査では、小中学校における不登校児童数は29万9048人で、前年度と比べて5万4108人増え、10年連続で増加して過去最多となりました。不登校生徒のうち、半数以上の55.4%が90日以上欠席しています。

在籍児童生徒に占める割合をみると、小学校では1.7%、中学校では6.0%にもなります。中学校で考えると、40人のクラスだとしたら2~3人は不登校がいる計算になります。30日以上の欠席となっていなくても、学校を休みがちであったり、学校に通うことを苦痛に感じたりしている児童生徒は、潜在的にもっといると受け止めるべきでしょう。これだけでも、不登校児童生徒へのさまざまな支援や、学校をいかに安心・安全な居場所としていくかといったことが、いかに公教育の喫緊の課題になっているかが分かります。

――どうしてそんなに不登校が増えているのでしょうか?

実は、そこが問題行動調査の課題の一つでもあったのです。問題行動調査では不登校の主たる要因を尋ねており、それで最も多かったのは「無気力・不安」でした。

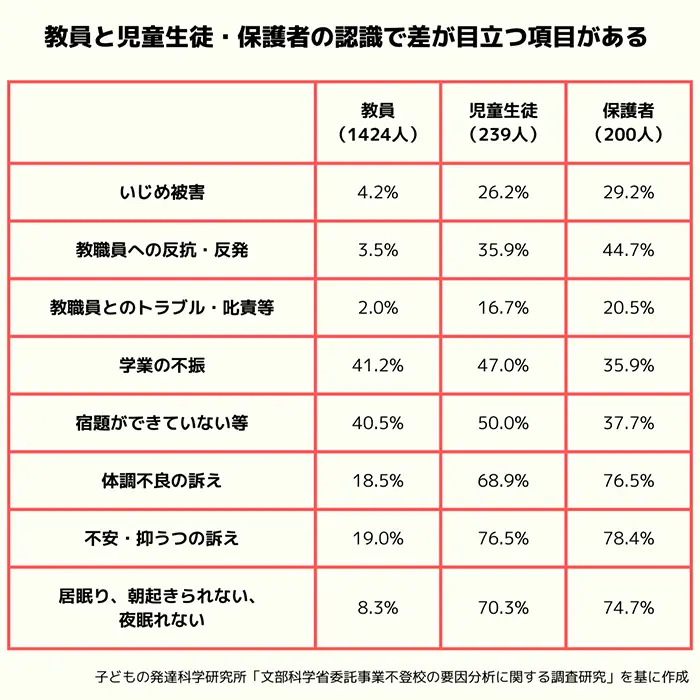

しかし、文科省の委託を受けて子どもの発達科学研究所が一部の自治体で行った調査で、不登校との関連要因をみてみると、項目によって教員と児童生徒・保護者の間で認識にギャップがあることが浮かび上がってきました。例えば「教職員への反抗・反発」を要因に挙げている教員は3.5%なのに対し、児童生徒は35.9%、保護者は44.7%。「不安・抑うつの訴え」では、教員が19.0%なのに対し、児童生徒は76.5%、保護者は78.4%でした(=表)。

さらに、教員の回答を分析すると、不登校の象徴的なきっかけや要因がないと「無気力・不安」と回答しやすい可能性が示唆されました。

問題行動調査に回答するのは学校や教育委員会であり、データはあくまでも教員視点になります。それがこうした認識の差が生まれてしまう一因であることが考えられますし、そもそも「主たる要因」と一つだけ挙げさせていることも、実際の不登校のケースを考えると、実態に合っていない回答形式だったと言えるかもしれません。

委託調査の結果を受けて、文科省は23年度の調査からこの質問項目を見直し、複数回答形式に変更したり、回答の際には本人や保護者、スクールカウンセラーへの確認を推奨したりするなどの変更をしています。このデータが、今度公表される23年度の問題行動調査の結果でこれまでとどう変わって表れているかも注目です。

――いじめ、不登校以外にも見ておくべき内容には、どんなものがありますか?

できれば全てに目を通してほしいところではありますが、最近の傾向を踏まえると、小中学校での暴力行為が気になります。特に小学校は6万1455件で前年度より1万3317件増えています。児童生徒1000人当たりの発生件数で見ると、小学校は9.9件で、中学校(9.2件)や高校(1.3件)よりも小学校の方が暴力行為が多いのです。

もう一つは、自殺です。22年度の問題行動調査では、小、中、高校から報告のあった自殺した児童生徒数は411人でした。ちなみに22年度の調査から、「自殺した児童生徒が置かれていた状況」に、新たに「教職員による体罰、不適切指導」、いわゆる「指導死」の項目が加えられ、2人が計上されています。

ただ、警察庁の統計だと、この年の1~12月の小、中、高校生の自殺は512人で過去最多となっており、かなりのずれが生じていることが分かります。これは、期間が異なることに加えて、児童生徒が亡くなったときに、学校側が原因を把握するのは警察と違って難しいためだと考えられます。

そして、自殺した児童生徒が置かれていた状況をみると、最も多いのは「不明」で、約6割に上っています。毎年これほど多くの子どもが自ら命を絶っているのに、なぜ自殺してしまったのか、その理由が分かっていないことが多いのです。

こうした問題を踏まえ、こども家庭庁では子どもの自殺要因を多角的に分析する調査研究を行っていますが、今回見直された不登校の要因の項目と同様に、収れんされてしまった数字だけでは見えてこない、困難を抱えている子どもの実態をできるだけ反映できるようにしていく取り組みが求められていると言えるのかもしれません。