今年4月に開校した大分県玖珠町の町立学びの多様化学校が開校に向けて始動したのは昨年7月、許可が下りたのは今年2月だった。通常は開校1年前に文部科学省への連絡が求められる手続きを異例の短期間で実現させたのは、まさに町を挙げた熱意だった。時間も計画も予算もない状態から、新しい学校はどのように生まれたのか、町や学校関係者の軌跡を追った。

「玖珠町に学びの多様化学校をつくれんやろうか」

昨年7月初旬の玖珠町役場の教育長室。文科省から教員研修のため派遣されたばかりの上田椋也さんに、梶原敏明教育長が突然相談を持ち掛けた。開校の時期を尋ねると、「来年4月開校ばい」。4月までわずか9カ月。「相当無理がある」と内心感じた上田さんに梶原教育長はきっぱりと言い切った。

「川で溺れている子どもを放ってはおけん。どげんかせないけん」

当時を振り返って梶原教育長は語る。「不登校の増加は災害と同じ重要な問題と感じていた。制度や予算がないからと、溺れる子を見ているだけでいいのか」。計画も時間も予算もない状態からの開校への準備は、ここから動き出した。

文科省の学びの多様化学校の設置に関する手引きでは、原則として開校1年前をめどに同省への連絡を求めている。上田さんは「通常なら学校準備室を設置して、最低2年かけて取り組むべき内容。厳しいが、とにかくできることから始めた」と語る。町教委職員12人が一丸となった取り組みが始まった。

開校準備に向けて最大の課題が教育課程の編成だった。学びの多様化学校は不登校の子どもたちに配慮した特色ある教科の設置など柔軟な教育課程の編成ができるが、文科省の指定が必要であり、とにかく時間がない。このたたき台づくりを上田さんが担った。

上田さんにはある思いがあった。大学で比較教育学を学び、卒業前にオランダでイエナプランを学んだ経験から、一人一人を尊重しながら自律と共生を育てるこの教育こそ、文科省が目指す教育改革の方向性だと考えていた。「その根幹にあるのが多様性や個人の尊厳の尊重であり、そこで重視する他者との対話や正解のない問いに立ち向かう探究学習によって、子どもたちに必要なスキルが身に付くのではないかと考えた」と語る。梶原教育長と共に宮城県のイエナプランを取り入れた学びの多様化学校を視察するなどして、玖珠町に合った学校の特徴づくりへ構想を温めた。

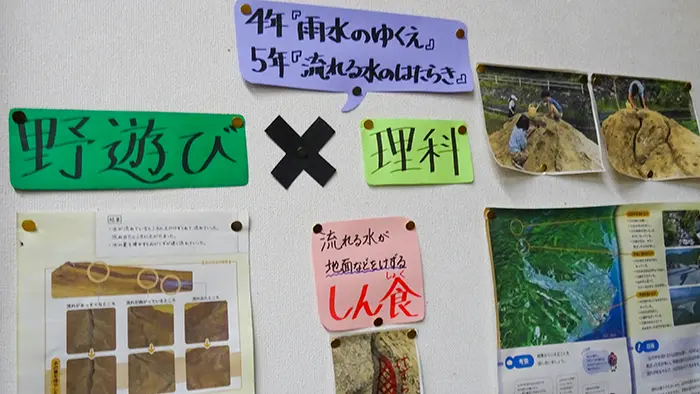

「対話」「探究」「野遊び」。同校に新設された3つの教科は、上田さんと、その発想を受け継いで現実の教科として落とし込んだ当時の同町教委指導主事で、現在、同校の教頭を務める佐藤信昭さんによって骨格が固められた。

佐藤さんは独自のカリキュラムづくりを進める中で、「子どもが生き生きと過ごし、明日も来たくなる時間」をイメージしたと語る。最も苦労したのは、授業時間を削った他の教科の履修内容を3つの特別教科に盛り込む作業だ。新教科を設ける場合、学習指導要領で定めた履修内容をカバーすることが求められる。「探究」や「野遊び」に国語の話す要素や理科の学びの要素を盛り込むなど、学習指導要領と照らし合わせながら申請書類を作り上げた。

文科省の教育課程の審査は2段階。最初の窓口が不登校支援を担当する児童生徒課で、その後、教育課程課で審査される。この申請書類づくりに佐藤さんは頭を悩ませた。例えば探究の中で「異文化交流によって英語も学ぶ」と申請したところ、「どんな異文化交流を行うのか」と返される。これが最終的に「外国籍を持つALT(外国語指導助手)や地域の人と交流、英語で書いた手紙のやり取り」と具体的に記すことで、ようやく審査が通る。こうした数多くの指摘を一つずつ補う作業を繰り返した。

玖珠町にとって追い風だったのは、文科省が学びの多様化学校の増設に力を入れていたこと。同省は現在の35校から将来的に全国で300校の設置を目指しており、町の熱意に応えて助言した。今年2月、佐藤さんは審査の大詰めで3日間、ほぼ不眠不休で最終的な指摘事項をクリアーし、文科省の指定を受けることができた。

教育課程の準備を進めつつ、難題だったのが予算確保だ。財政担当部署からはもともと町の計画になかった開校に関する予算捻出は厳しいと言い渡され、同町教委の秋好英信教育政策課長が資金集めに奔走した。廃校だった校舎の活用には、空調設備だけでも100万円以上、照明や消耗品など必要な備品を合わせると500万円以上は必要と試算された。

当初、文科省の補助メニュー活用や他県で成功したクラウドファンディングによる資金集めも検討されたが、時間的に厳しいと断念。秋好課長は梶原教育長と共に、過去に町に寄付してくれた人などを回って頭を下げた。

開校への思いに、相次いで善意が寄せられた。戦時中に玖珠町に疎開していた北九州市の男性は、当時諦めていた高校への進学を後押ししてくれた中学時代の恩師を今も忘れず、100万円を寄付してくれた。また、熊本に本社があり、町に工場を持つ新栄合板工業の古澤憲司社長は300万円の寄付を申し出た。古澤社長は「教育長の情熱に打たれるとともに、自然や木を育てることを託していく子どもたちを挫折させてはいけないとの思いもあり、協力したいと思った」と語る。

今年10月末現在、寄せられた寄付金は970万円に達した。「子どもたちのために大切に使わせていただきたい」と秋好課長は語る。

学校設置の準備は整った。しかし、実際に子どもたちが来てくれるかどうかは不透明だった。町教委は開校準備を進める一方で昨年9月、不登校の児童生徒と保護者合わせて38人にアンケート調査を実施した。学びの多様化学校の特徴を例示して「通ってみたいと思いますか」と尋ねたところ、「とてもそう思う」「少しそう思う」が児童生徒で83%、保護者で88%に達し、手応えを感じたという。ただ、どんな学校か具体的なイメージがつかずに迷っている子どもたちも多いとも考え、町教委の職員らが直接、不登校の児童生徒のもとを訪れて学校の姿を伝えた。

今年4月、玖珠町立学びの多様化学校は、小学生4人と中学生12人で開校した。今は町外からの3人を含めて、児童生徒数は22人に増えている。

開校から7カ月余り。児童生徒の出席率は8割に達して順調な船出を見せている。同町教委の梶原教育長は「半年余りで開校にこぎ着けたことは、職員たちのおかげだと思っている。当初、進学希望の中学生は半数もいなかったが、今は全員進学を希望していると聞く。夢や希望ができたことは大きな成果だ」と語る。また、町教委全員の思いとして、学校を不登校の子どもたちのためという枠で捉えず、「未来の理想的な学校にしていきたい」と今後の目標を語った。

今年4月15日の開校式。あいさつに立った小原猛校長は、異例のスピード開校を成し遂げたさまざまな人の思いも込めて教職員らに呼び掛けた。

「できない理由を考えるだけではなく、できるための方法を考える大人に、子どもたちに、学校にしていきましょう」