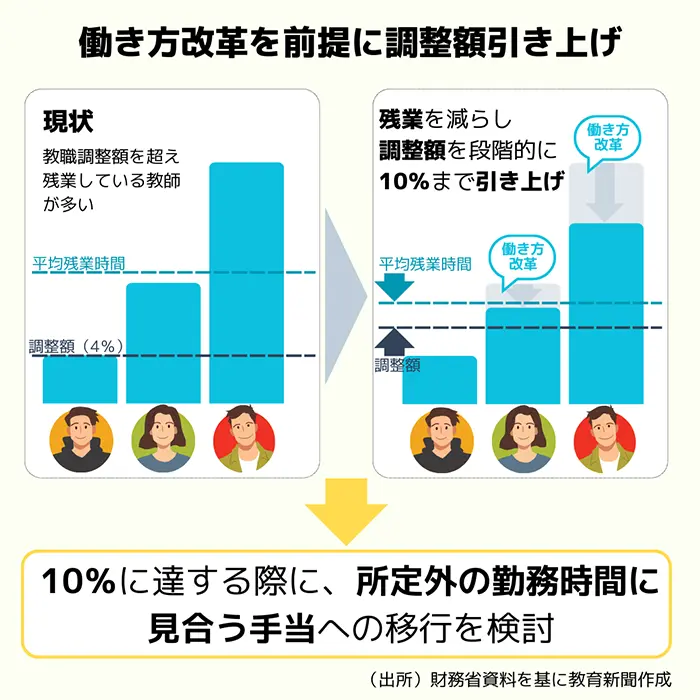

公立学校の教員の働き方改革を巡り、財務省は教員の平均時間外在校等時間を段階的に減らしていき、その年度の目標値を下回ることができたら翌年度の教職調整額を引き上げることを提案している。最終的に月20時の時間外在校等時間に相当する10%に達したら、時間外の勤務時間に応じた残業代の支給への移行を検討するとしているのも特徴だ。この案に対し、教職調整額を現行の4%から13%に引き上げて教員の処遇改善を図ろうとする文部科学省は反発。学校現場にも波紋が広がっている。財務省はなぜこのタイミングで、このような異例とも言える提案をしてきたのか。財務相の諮問機関である財政制度等審議会財政制度分科会で委員を務める土居丈朗慶應義塾大学経済学部教授に、財務省案の意図を聞いた。土居教授は財務省案の狙いを、労働時間を減らし、教職調整額を上げながら、勤務の実態と給与の関係を少しずつ近づけていくことにあると指摘。残業代支給への移行は、達成したときの状況を踏まえて検討する「オプション」だとみる。

――財務省が今回の提案をした背景には、何があるのでしょうか。

やはり一番大きかったのは、6月に出た「経済財政運営と改革の基本方針2024」(骨太の方針)で、教職調整額を少なくとも10%以上に引き上げることが文言として入ったこと。これがターニングポイントになったと言えるでしょう。教員の長時間労働が深刻になる中で、給与でどう調整するかという議論は、本来もっと時間をかけていく必要もあったと思うのですが、骨太の方針で明記されたとなれば、もう時間的余裕はない。年内に決着をつけることを考えなければいけません。

文科省が要求するように教職調整額を13%に引き上げると、約5600億円が新たに必要になります。これは文科省予算の約1割に相当します。一体その財源をどこから持ってくるのかということが問題になるわけです。

骨太の方針にもあるように、社会保障費以外の経費はおおむね前年度並みに収めるのが基本です。だから、文科省がこの分の財源を生み出すために、文科省の予算を見直して、削減した分をこの教職調整額の引き上げに充てると言ってきたならば、もしかしたら財務省も教職調整額を13%に引き上げることを検討したかもしれません。しかし実際には、文科省はこれといった財源を示さず、単に13%に引き上げるという要求しかしてきていません。

そうなれば当然、財政運営全体のことを考えると、財源がなければ赤字国債を増発せざるを得ないということになります。その返済を将来することになれば、教師が日々向き合っている子どもたちがそれを負うのです。そうではなく、やはりわれわれ大人が責任を持って、次世代に負担を付け回さない形にしないといけないのではないでしょうか。

――財務省案は、条件付きで、毎年1%ずつ教職調整額を引き上げることになるわけですが、これについてはどう思いますか。

割と振る舞ったな、という印象です。何年間かかけてではありますが、現行の4%を10%まで上げてもいいと言っているわけです。来年、再来年の予算編成まで見渡して、何年かかけて引き上げて、財源を確保するということだったら、できないことはない。それならば相談に乗るけれど、いきなり来年に5600億円っていうのは、無理だということですね。

義務教育費国庫負担金制度がある公立の小中学校の教員の給与を上げるというとき、もう一つ考えなければならないのは、財源の3分の2を負担している地方の問題です。ある程度は地方交付税で措置されるとはいえ、仮に一気に給与を引き上げてしまえば、例えば税収が多い都道府県だと国から分配される地方交付税は少なくなるので、それだけ自前で負担しなければならなくなり、財政的にきつくなります。この点は、課題として今後浮かび上がってくる可能性があると思います。

――最終的に教職調整額がなくなり、残業代支給になると、例えば残業をしていない教員はこれまでもらっていた教職調整額をもらえなくなり、収入が減るのではないでしょうか。

確かに、出産や子育て、介護、病気などのさまざまな理由で残業が難しいという人はいると思います。でもそれは、公務員や民間も同じです。今、国はこども未来戦略で子育て世代へさまざまな支援を始めていて、こうした文教予算とは異なるところで収入減をカバーすることが考えられるというのは、一つあるでしょう。

しかしそもそも、これまで給特法によって、残業をしなくても教職調整額として4%が上乗せしてもらえていたということ、そして実際には、多くの教師がそれ以上に働いているのに、4%分しかもらえていないということ、この実態に合っていない給与を受け取っているという問題を考えなければいけません。財務省案は、このかけ離れた勤務実態と給与の関係を、長時間労働を改善しつつ給与を上げながら、少しずつ近づけていこうという狙いなのです。

――10%に達した際には、残業代を支給する仕組みにするというのは、教職の専門性を重んじる学校現場からは、反発もあるようです。

財務省案は、10%になったら必ず残業代を支給する形に移行せよと言っているわけではなく、あくまで「検討」となっています。私は、財務省案の中でこの残業代への移行は、パッケージではなくオプションだと捉えています。

10%というのは、中教審答申が示した将来目標である月平均20時間の時間外在校等時間に相当します。それが達成されたとしても、あくまで平均なので、多くの教員が月20時間前後の残業をしているかもしれないし、一部の教員が極端に長時間労働になっていて、多くの教員は20時間よりもはるかに少ない残業で済んでしまっているかもしれません。前者であれば教職調整額の仕組みを維持すればいいという考え方もあるでしょうし、後者であれば、長時間働いている教員に、それに見合った給与を支払わなくていいのかという議論も出てくるでしょう。これはあくまで説明のために分かりやすくした例えですが、月平均20時間の目標を達成したときの状況を見極めた上で、これからの教員の給与の在り方を選択すればいいのだと思います。

――目標を達成できないと、教職調整額を10%に引き上げることすらもできず、わずかな処遇改善に終わってしまうということはないでしょうか。

1年ごとに目標をクリアできれば、2030年度には10%まで引き上げられるわけですが、財務省としては30年度までに必ず達成しなければならないとまでは思っていないのではないでしょうか。

なぜ財務省が1年に1%くらいなら教員の給与を上げられると考えているのかというと、少子化による教職員定数の自然減があります。

これまでは文科省との毎年度の交渉で、子どもの数が減ることに合わせて教員の基礎定数は減らすけれども、さまざまな加配などを付けることで、実際の自然減ほど教員の数を減らさないようにしてきました。しかし、少子化がこれまで以上に進めば、基礎定数の減少はさらに進みます。とはいえ、だからその分の予算をばっさり削るということにはなりにくいので、それを待遇改善に回してはどうかということです。

しかし、ただ単に1%ずつ上げたけれど、長時間労働の状況が改善しないままでは話にならないので、もし平均の時間外在校等時間を減らせなかったのであれば、教職調整額を上げること以外の、例えば外部人材の配置などに財源を振り向けようと言っているわけですね。そうした教職調整額以外の有効と思われる手段にも予算を使いながら、着実に時間外在校等時間を減らしていく。もしある年に時間外在校等時間を減らせなかったら、来年度の教職調整額は1年据え置きになり、時間外在校等時間の縮減も1年ずれ込むことになりますが、1年でも減らせないと目指している10%には絶対に到達できない、ということではないと思います。

――財務省案が出た直後に文科省も見解を公表し、真っ向から反論していますが、年の瀬も迫る中、予算折衝までに折り合いを付けられるのでしょうか。

文科省も財務省も、教員の長時間労働に対して、働き方改革を本気でやらなければいけないという認識では一致しているはずです。なので最初の一歩くらいは、つまり、来年は平均で時間外在校等時間を1カ月当たり2時間減らすということに、現場も文科省も一体となって取り組んで、それによって教職調整額が上がったという手応えをつかんでもらいたいなと思います。

その次の年の予算で、本来の文科省の要求通りに一気に教職調整額を上げるべきなのかどうかという議論はいったん置いておくとして、まずは試しに1年間やってみて、学校現場の働き方も、予算の面でも手応えを感じてもらえたら、将来的に非常にいい形で決着がつけられるのではないかと思うのです。

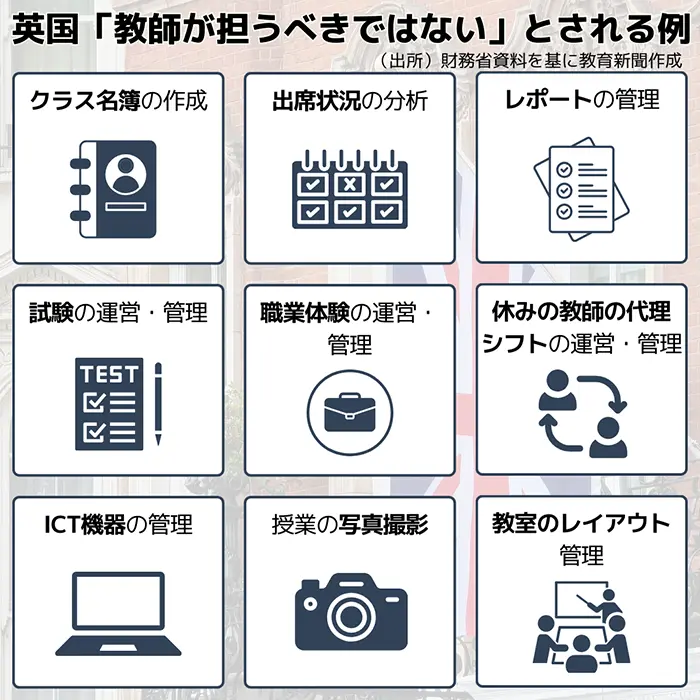

その上で文科省にぜひやってほしいのは、財務省案の中に入っている、いわゆる「3分類」の厳格化です。英国の教育省の事例を財務省が示していますが、文科省が責任を持って「これ以上のことは教員はやらなくていい、やってはいけない」と周知徹底することです。そうすれば教員は、保護者や地域からむちゃな要望があったとしても「これは文科省がやってはいけないと言っているのでできません」と、はっきり断ることができます。

戦後の教育行政はできるだけ中央集権的にならないように心掛けてきた歴史があるのは理解していますが、やっぱり現場の教員が断れない、減らせない状況に陥って、働きすぎているのだとすれば、そこは文科省が矢面に立たないといけません。

――財務省案は学校現場でも賛否両論ありますが、教員に、これだけは理解しておいてほしいということはありますか。

財務省は決して、学校現場の実情を無視して予算編成をしているわけではないと思います。私も大学では一人の教育者ですから、仕事にやる気が出るとつい働きすぎてしまいますけれど、公立学校の教員の場合は、自身の健康が脅かされるくらいまで働いてしまっています。給特法の下で、どうしたら実効性ある形で働き方改革が進むのかを、予算編成をつかさどる財務省として真剣に考えて出してきたのが、今回の提案だと考えています。同じ教育者として、そこのところは分かってあげてほしいなと思いますね。

【プロフィール】

土居丈朗(どい・たけろう) 慶應義塾大学経済学部教授。税制調査会特別委員、全世代型社会保障構築会議構成員、財政制度等審議会委員などを務める。著書に『平成の経済政策はどう決められたか』(中央公論新社)、『入門財政学(第2版)』(日本評論社)など多数。