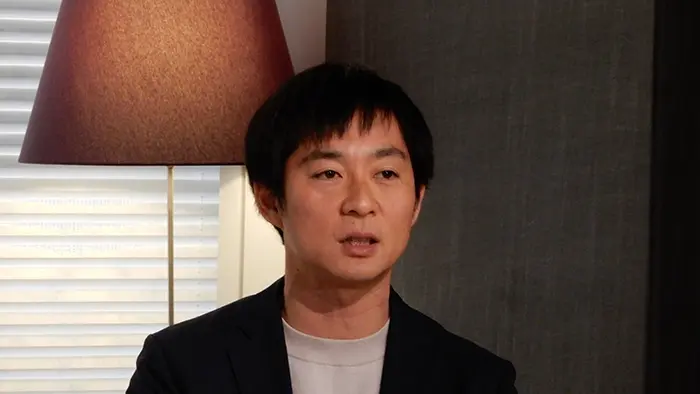

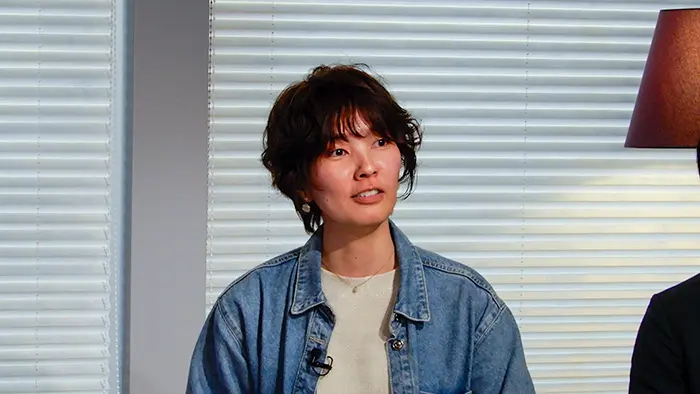

注目の政策や最新の事例から、教員の働き方改革について考える教育新聞主催のイベントが3月8日、東京都内の会場とオンラインのハイブリッドで開かれた。ゲストとして、教育新聞オピニオン執筆者である、先生の幸せ研究所代表取締役の澤田真由美氏と、ベネッセ教育総合研究所教育イノベーションセンター主任研究員の庄子寛之氏が登壇。それぞれが伴走支援してきた学校の事例をもとに、「やりたくない仕事を減らすと、やりたい仕事を増やしていけるようになる」「お試しで小さく始めることが、働き方改革がうまくいくポイント」などのアドバイスを送った。

同イベントでは、まず教育新聞の藤井孝良記者から、働き方改革に関する注目の政策として「教職調整額を10%へ引き上げ 中学校も35人学級に、両省合意」「部活動の地域展開に向け『中間とりまとめ』発表 実行会議が提言」「時代にふさわしい学習指導要領の在り方検討を 中教審に諮問」などのニュースが紹介された。

藤井記者は「部活動改革は中学校だけの話だと思われがちだが、小学校や高校の教員にも少なからず影響がある。『うちの地域はどうなるの?』とアンテナを立てていてほしい。また、次期学習指導要領では柔軟な教育課程の編成が打ち出されているが、実は現行の学習指導要領でもできることはたくさんある」と話した。

こうした注目の政策について、庄子氏は「文科省の言っていることは、昔より格段に学校現場に届きやすくなっている」と実感を述べ、澤田氏は「部活動の地域移行にしても働き方改革にしても、グラデーションがある。国の方針をもとに、自分たちの学校や地域では何を目指すのか、頭を使うことが大事なのではないか」と指摘した。

続いて、全国の自治体や学校を講演や研修などで支援している庄子氏が、働き方改革などで伴走している学校の事例を紹介。「『やれることはやった。これ以上何をやればいいのか』という声はよく聞く。『学校はこうあるべき』がなくなるだけで、管理職だけでなく、現場の教員もできることはもっとあると思っている」と語り掛けた。

例えば、庄子氏が2年間、働き方改革で伴走している広島県広島市立吉島東小学校も、当初は「これ以上、何をやればいいのか」という状態だった。「私が伝えたのは、とにかく対話をしようということ。お互いの価値観が違う。『学校を良くしたい』というそれぞれの気持ちを結び付けるような対話を重ねていった」と振り返った。

現在は働き方改革が大幅に進んだ同校では、教員らが生き生きとした表情になっていったという。「ICT活用など、さまざまなことを推進したが、2年間で一番変わったのは授業だ。やりたくない仕事を減らすと、やりたい仕事を増やしていけるようになる。働き方改革が進むと、やる気が出てくる」と強調。

「『全員がやらねばならない』ではつらい。みんなでやろうとなった時も、やりたくない人は必ずいる。そういう人たちを上手にケアしていくことも重要ではないか。おのおのが学びたいと思えるような環境をつくることが大切だ」

こうした庄子氏の話に対し、澤田氏も「『できる人からやってみよう』とか『やってみて戻ってもいいよ』というような優しさがあれば、むしろ働き方改革は進む」と共感を示した。

働き方改革の黎明(れいめい)期から学校の支援を続けてきた澤田氏は、「働き方改革には3つ、切り口がある。自分でできることの『自助』、学校でできることの『共助』、国や教委の裁量でできることの『公助』。そのどれもが大事だ」と説明した。

その上で、「働き方改革の有効な打ち手は案外、もう見えている」と話し、①教育課程の編成による創造的な余白づくり②教員の負担軽減、業務改善③児童・生徒主体の学びへの転換④人員配置など仕組みや環境整備――の4つを挙げた。

「④については公助だが、それ以外は学校裁量でできること。例えば、教育課程の編成は、1カ月間だけお試しで変えてみるという学校もある。終業式まで数日だけでも時程を変えて子どもたちの様子を見てみるなど、次年度に備えることは今からでもできる」

また、部活動改革では「チーム顧問制」に取り組んでいる中学校の事例を紹介。「最初は生徒たちが自律していないことが悩みだった。教職員らで対話を重ねていくうちに、部活も学びも生徒たちにハンドルを渡していった。学びの改善と業務改善は二項対立ではなく、両輪だ。上手に少しずつ手放していくと、子どもたちの自律につながり、それが結果として先生たちの余裕につながる」と話した。

そして「働き方改革が進みにくい原因は、思考の凝りか、関係性の凝りのどちらか。それを一気にほぐすには、教職員、関係者みんなで対話すること。案外同じことを思っていたりするので、その部分から小さくやってみることが、とても大事だ。完璧な計画を立てていると、なかなか動き出せない。お試しで小さく始めるというのがうまくいくポイント」とアドバイスを送った。

その後は、会場やオンライン参加者からの働き方に関する質問にゲストが回答した。「学校現場では“例年通り”の運用が根強く残っている。その意識をどう変えていくべきか」との質問に、庄子氏は「例年通りは楽なので、変えたくない人の気持ちに共感することも大事だ。そして、例年通りを変えたいのであれば、まず自分が汗をかくこと。できれば2~3人仲間をつくって、一緒に汗をかくことで、学校はどんどん変わっていく」とエールを送った。

澤田氏は「変えることはエネルギーがいるし、その効果は遅延してやってくるもの。その未来を想像して、今、進めていくことが大事だ。みんなで対話できればいいが、それさえもできない雰囲気であれば、校内の先生たちに『今のままの働き方で良いと思っているか?』についてアンケートを採ってみることをお勧めする。だいたい8割近くは良くないと思っているので、『それならば変えていきませんか?』と言いやすくなる」と話した。

※この日のイベントでの他の質問や、イベント中に答えられなかった質問については、後日、別の記事で紹介する予定です。