「働き方改革に対する保護者の理解を進めるには?」「働き方改革がうまくいかなくて心が折れそうな時は?」「学校と教育委員会の間で働き方改革のビジョンを共有するには?」――。注目の政策や最新の事例から、教員の働き方改革について考える教育新聞主催のイベントが3月8日、東京都内の会場とオンラインのハイブリッドで開かれた(【イベント開催報告】働き方改革、有効な打ち手は見えている)。イベント中の質問や事前に寄せられていた質問に、先生の幸せ研究所代表取締役の澤田真由美氏と、ベネッセ教育総合研究所教育イノベーションセンター主任研究員の庄子寛之氏に答えてもらった。

◇ ◇ ◇

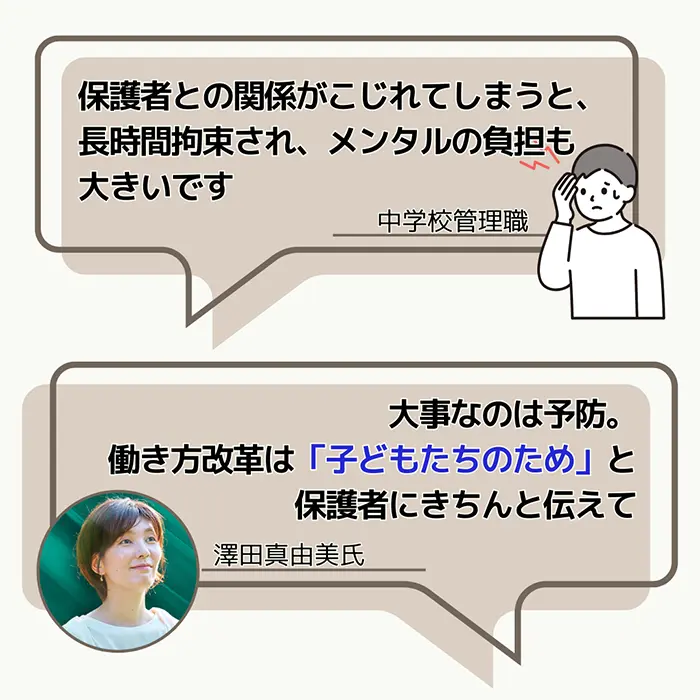

質問①「働き方改革に対する保護者や地域の理解を進めるには?」

働き方改革が進み、定時で帰れている学校もあるそうですが、本校では夕方5時ぐらいから保護者との電話のやりとりが始まるなど、そこからが本番です。保護者対応は、必要なやりとりもありますが、関係がこじれてしまうと、長時間拘束され、メンタル的な負担も大きいです。働き方改革が進んでいる学校は、保護者や地域の理解も進んでいると思うのですが、うまくいくポイントはあるのでしょうか。(中学校管理職)

◇ ◇ ◇

庄子:保護者対応については、起きてから対策するよりも予防が大事です。予防には、情報発信がポイントになると思います。

学校のウェブサイトで「学校だより」などを載せていると思いますが、実は労力の割には、保護者はほとんど見ていません。今は1人1台端末がありますし、保護者との連絡ツールなどにリンクを貼るなどした方が、より見てもらえるようになります。

また、SNSをうまく活用して、写真で発信している自治体や学校も増えてきています。「隣の学校はしていないからダメだ」などと思わず、規則などを教育委員会と相談しながら、上手に情報発信していきましょう。

澤田:私も予防が大事だと思います。例えば、入学説明会や入学式、保護者会など、保護者に学校のことを伝えていく機会はたくさんあります。

特に入学説明会はほぼ全ての保護者が来る貴重な機会です。子どもの学校生活についての説明をするだけではなく、学校は保護者と良い関係をつくっていきたいことや、学校の働き方の現状を伝えてみてはどうでしょうか。これだけ教員の働き方がニュースになっていても、保護者は案外知らないものです。

その際に大事なポイントは「教員の働き方改革は、子どもたちのためになる」ことを、必ず伝えることです。働き方改革は「先生たちが楽をしたいだけじゃないの?」と思われがちです。働き方改革のその先にあるものを、保護者にきちんと伝えていくことが、理解につながります。

◇ ◇ ◇

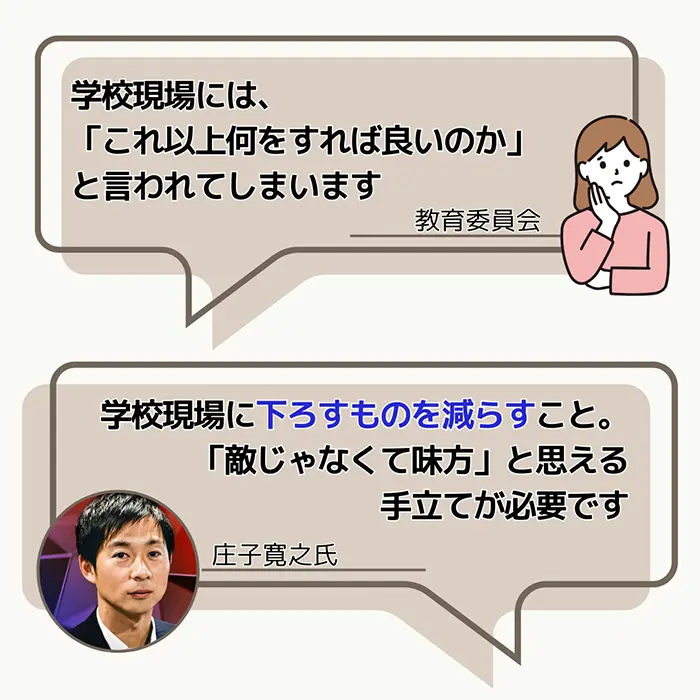

質問②「学校と教育委員会の間でのビジョンの共有」

学校現場からは「働き方改革はもうやってきた」「これ以上何をすればよいのか」「まずは行政で人を増やす、授業時数を減らすなどの措置をするのが先」といった声が上がります。共感、理解できるところはありますが、まず学校でできることを前向きに取り組んでいこうという意欲を喚起するためには、どうしたらよいでしょうか。働き方改革に前向きに取り組めるようにしていくために、どのようなビジョンを学校と教育委員会で共有できるとよいでしょうか。(教育委員会)

◇ ◇ ◇

庄子:教育委員会と学校との間に溝があると、学校は教育委員会が言ってきたことに対して反発します。良い関係をつくっていくには、教育委員会がいかに学校に寄り添えるか、いかに学校のために頑張っているのかを見せられるかが、ポイントになります。

まず学校でできることを前向きに取り組んでもらうには、教育委員会が学校現場に下ろすものを減らすことです。国から都道府県教委へ、そしてそこから市区町村教委へと、さまざまな通知や調査などが下りてきますが、それらを全て学校に下ろしている市区町村教委と、取捨選択して必要なものだけ下ろしている市区町村教委があります。

学校側が「明らかに文書が減ったよね」「教育委員会は明らかに、学校現場の敵じゃなくて味方だよね」と思えるための手だてが必要です。

「教育委員会が現場のためにこれだけ頑張ってくれているなら、現場も頑張る」という状況をつくりだせれば、学校の働き方改革はかなり進みます。

◇ ◇ ◇

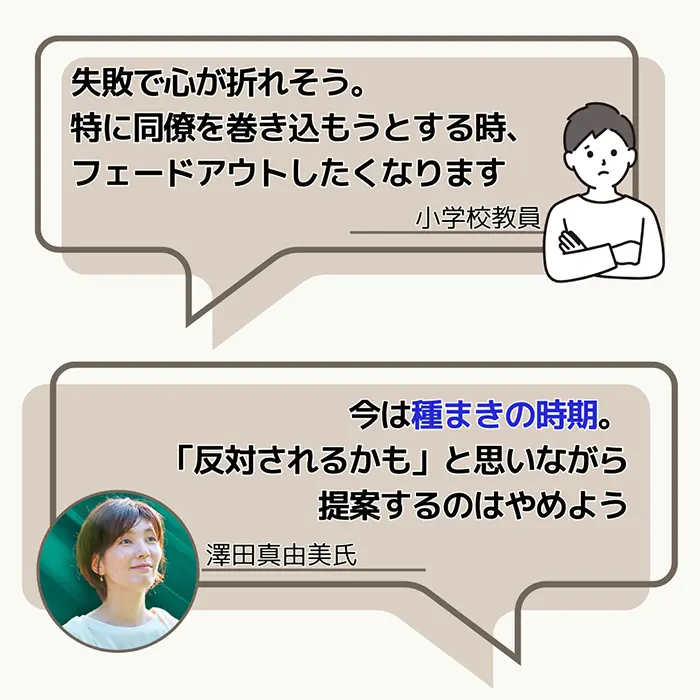

質問③「働き方改革がうまくいかなくて、心が折れそうな時は?」

一教員として、小さくいろんな働き方改革にトライしてみるけれども、もちろんたくさん失敗もするので、心が折れそうになります。そういう時に、どうすればまた頑張れるでしょうか。特に、同僚を巻き込もうとするときに、フェードアウトしたくなるような、自分の中のろうそくの火が小さくなっていくような気持ちになります。(小学校教員)

◇ ◇ ◇

澤田:働き方改革では、種まきの時期と収穫の時期が必ずあるので、まずは「今は種まきの時期なんだ。間もなく訪れる、収穫のためだ」と思うことで、少し気持ちを楽にして火をともし続けられると思います。

それと、私は教員時代、柱を複数持つということを意識していました。学校と自宅の往復だけだと2本柱ですよね。他にも教員サークルでもいいし、習い事でもいいし、学生時代の友人でもいい。頼れる人や、出入りできるサードプレイスのような3本目、4本目の柱を持っておくことです。

そうすれば、1つの柱が折れても立っていられます。人脈が増えるから、アイデアも増え、できることも増えます。柱を複数持つことで、私自身はそういう循環がつくれました。

また、周りの先生を巻き込んでの働き方改革にチャレンジする時には、セルフイメージも大事です。「反対されるかも」というオーラをまといながら提案するのではなく、いいオーラで話し掛けること。働き方改革がうまくいっている管理職などは、職員室でそのように振る舞っていることが多いですよ。

庄子:私は「学校とはこういうものだ」という自分の中の経験値が、先生方の働き方をじゃましていると思います。それを一回、捨てる努力が必要です。

子どもたちが自律していけば、先生がやらなきゃいけないことは減っていくはずです。ただ、私たちは先生が教えたり、お世話したりする教育ばかりを受けてきたので、それを手放せません。「丸はちゃんとつけてあげなきゃいけない」「コメントは全部付けてあげなきゃいけない」という固定観念があります。何にエネルギーを割いて、何を捨てられるのかという取捨選択を、もう一度考えることです。

とはいえ、自分のクラスだけだと難しいので、学年で相談してみましょう。その時に「私の考えなんだけど……」と切り出すのではなく、「○○の学校には、こんな事例があるみたいなんだけど、うちでもやってみない?」と言ってみる方が、うまく変わりやすいです。

「楽をする」ことは、「さぼる」ことではありません。先生たちが笑顔で過ごせていることが、子どもたちに一番還元されます。自分が笑顔でいられるために、何が捨てられるのかを考えてみてください。

◇ ◇ ◇

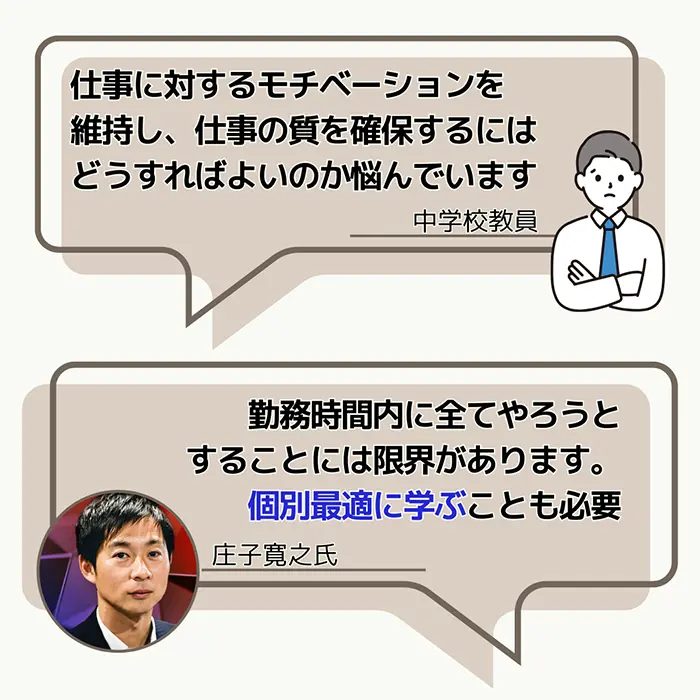

質問④「働き方改革と仕事の質向上をどう両立させるか」

働き方改革は推進していきたい一方で、教員の仕事に対するモチベーションを維持することに難しさを感じます。また、業務量が減っても仕事の質を確保するためにはどうすればよいのか悩んでいます。時間短縮やチェックの簡素化などにより、資料作成や行事企画などにおいてミスが増えている現状があります。(中学校教員)

◇ ◇ ◇

庄子:まずやらなければいけないことは、業務を減らして働きやすい職場をつくること、学校は楽しいという状況をつくることだと思います。そうすれば、先生たちの「学びたい」というモチベーションも、自然発生するのではないでしょうか。

私は、勤務時間内で全てやろうとすることには、限界があると思っています。業務量が減っても仕事の質を確保するには、最低限の全体研修は必要かもしれませんが、学びたい人は、例えば土日にセミナーに参加するなど、個別最適に学ぶことも必要だと思います。

澤田:今ある行事企画の準備などにミスが増えているということですね。行事自体の削減はすでに検討されましたか。その行事を①なくすことはできないのか②他の行事と統合できないのか――という視点でも考えてみれば、そもそも行事が減るのでミスを作ること自体をなくせるかもしれません。

「その行事の目的は何なのか」「その行事で最低限、何ができていればOKとするのか」などがはっきりすれば、①や②ができます。逆にそれがないと、どこまでも際限がなかったり、大切なことなのにカットしてしまったりします。その行事にかかる「適正時間×適正人数」を見積もってみることもお勧めです。

また、仕事の質の確保については、働き方改革によって、先生に気持ちのゆとりができて子どもに向ける笑顔が増えたならば、それは測れないかもしれないけれども、「教育の質は上がっている」と言い切ってもいいと思いますよ。

◇ ◇ ◇

質問⑤「教員の業務範囲の不明確さ/教員を対生徒に集中させる働き方改革とは」

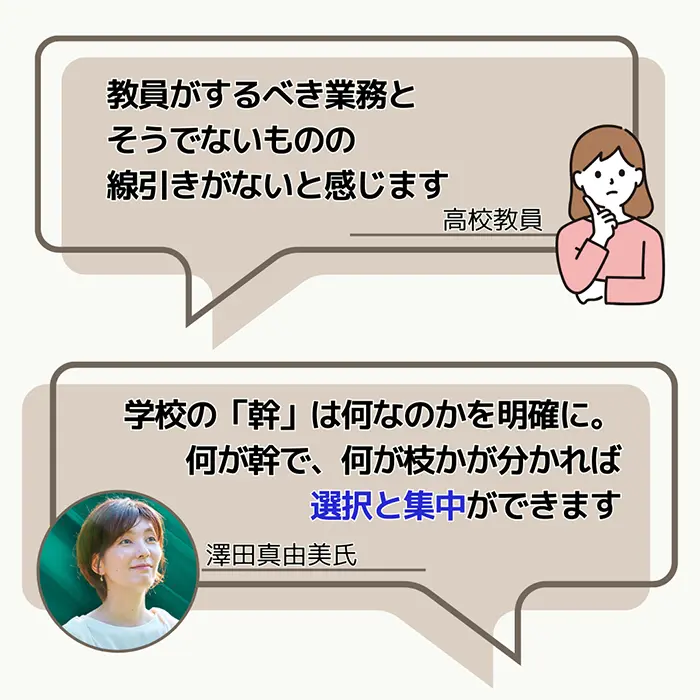

教員がするべき業務とそうでないものの線引きがないと感じます。生徒のためになることであっても、+αの業務をなるべく避け、発案しない文化が醸成され、発案者は発案者のみで実施する以外になくなり、2回目は行わない、もしくは嫌になって退職するパターンが多いです。その上、明確な人事評価もなく、教員としてのキャリアの見通しが立ちません。それでも日々のルーティンを回すことに必死な先生方が報われる職場にしたい。教員を対生徒、対授業に集中させる働き方改革とは何でしょうか。(高校教員)

◇ ◇ ◇

澤田:教員の業務の線引きのしにくさはあると思います。例えば、「一つ増やしたら、一つ減らす」とやっている学校もあり、「減らすこと」も「増やすこと」も、同じぐらい真剣に考えることで、線引きできるようになっていくかもしれません。

もう一つは、その学校の「幹」は何なのかを明確にすることです。多くの学校は、何が「幹」で、何が「枝」なのか分からないまま、選択と集中ができていない場合が多いです。例えば「うちの学校の幹はキャリア教育だ」と明確になれば、注力する業務とそうでないものの線引きもしやすくなると思います。

庄子:私は教員の業務範囲の不明瞭さを、良いことだと捉えています。不明瞭だからこそ、いいこともあります。教員の仕事の魅力は、ビジネスライクではなく、子どもたちの成長などプライスレスの学びがあることです。

一方で、対生徒、対授業に集中できることはとても大事なことだと思います。授業準備と生徒への関わりを増やすために、それ以外の雑務はとにかく減らすという方向で進めていけば良いのではないでしょうか。

◇ ◇ ◇

質問⑥「教員は持続可能なキャリアか?」

元小学校教員です(2022年退職)。

忙しい・本当に必要なことに時間が割けない徒労感で、家庭を優先するため辞めました。

また現場で働きたい気持ちがありますが、効率良い働き方や保護者への啓発・理解を求める施策など、学校によって大きな差があり、正直、正規で働けるのはまだ先かな・・・という気持ちになってしまいます。(元教員)

◇

働き方が理由で、学校の先生にならないことを選んでいる教育学部生が多い。

教員になった友人ら(今、1年目)と話す機会があっても、“先生という仕事に就いていたい雰囲気”があまりなく、この状況で、私は大学院が終わってから教員になりたい気持ちがどれほど残っているか不安。(教職大学院生)

◇

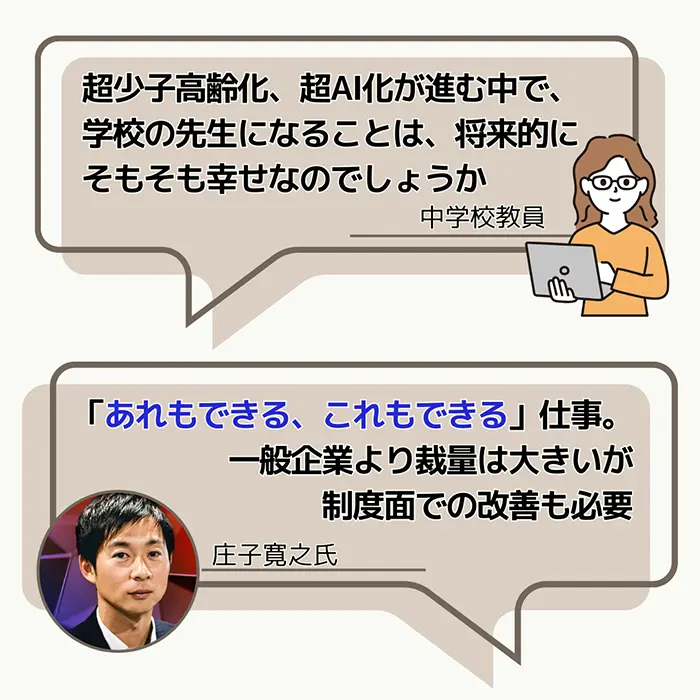

超少子高齢化、超AI化が進む中で、学校の先生になることは、将来的にそもそも幸せなのでしょうか?

お考えを伺わせていただければと思います。(中学校教員)

◇ ◇ ◇

澤田:自分であらかじめセーフティーネットをつくっておくことで、持続可能な働き方ができやすくなると思います。

例えば「保護者対応に困った時は、この先生のところに駆け込もう」という頼れる先生を見つけておくとか、配属されたらいち早く信頼できる先生を職員室内で見つけるとか、何かあっても自分一人だけで抱え込まないで済むようなつながりをつくってみることです。

また、保護者対応で疲弊することはよくあります。担任を持っているならば、保護者との最初の出会いとなる保護者会で何を伝えるかで、1年間の関係性が決まります。

そこで自己開示をしたり、「こういう働き方をしている」ということを伝えたりすることは、怖いかもしれないけれども、リターンは大きいと思います。私の場合は、子育て中で、夕方には保育所に子どもを迎えに行かなければならないことなど、その時の働き方を伝えておいたことで、17時以降の電話はほぼ皆無でした。

庄子:大前提として、学校の先生はいい仕事です。「あれもできない、これもできない」よりも、「あれもできる、これもできる」仕事だと思いますし、一般企業などよりも、裁量が大きい仕事だと思います。

企業に就職すればホワイトかといえば、そうではありません。企業には企業のブラックがあります。教員だっていろんな働き方があるので、「教員=ブラック」という今の情報だけに左右されない方がいいと思います。

また、以前からオピニオンなどで訴えていますが、産休明けの女性に手厚い制度を整えていく必要があると思います。いきなり正規教員ではなく、副担任のような立場で復職できるシステムがあれば、より持続可能な働き方になるのではないでしょうか。