「このニュース、どう思う?」――。日々報道される教育ニュースについて、学校現場の教員目線で語るコラム「職員室の立ち話」。現在、中教審の特別部会では、次期学習指導要領の骨格が話し合われています。今回は、そこで示された次期学習指導要領の構造化のイメージについて、現場にとって本当に分かりやすいものになっているのか、現職教員に話を聞きました。

今日の話題

今日はこの人と立ち話

東京都三鷹市立第三小学校 山下徹教諭

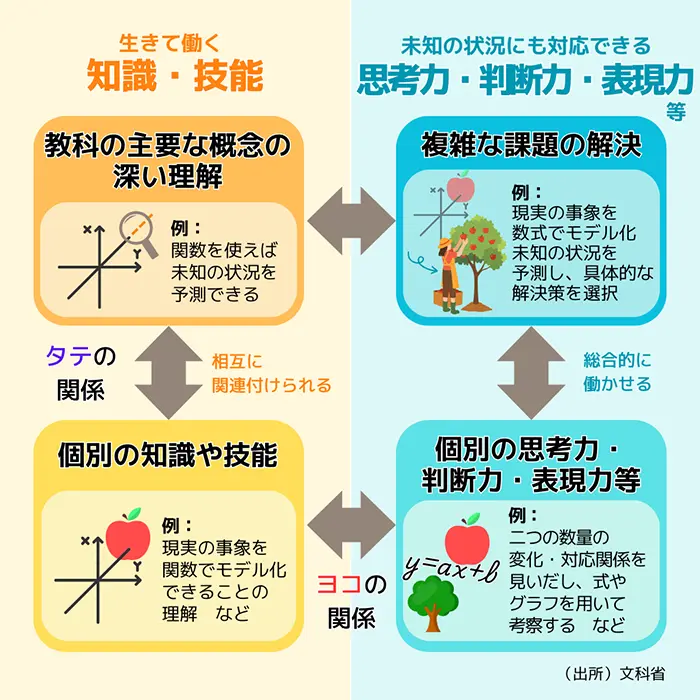

この構造化のイメージを見ても「分かりづらい」というのが正直な感想です。難しい言葉の羅列で、拒否反応を起こす人もいるのではないでしょうか。

例えばここで出てくる「各教科の主要概念」の「概念」とは何か、皆さんは腹落ちしていますか。私はこれまでなかなか理解できなかったのですが、ある方に「『概念』はパソコン上の『フォルダ』のようなものだよ」と教えてもらって、すっと腹落ちしました。

もし「持続可能性」という概念をつかませたいのであれば、どんな活動やコンテンツが考えられるか。フォルダの中に、どんどん具体例を入れていくイメージです。その概念がつかめたら、他にも活用できるようになり、自分の資質能力として獲得できる。「概念」は「教科の見方・考え方」にも密接に関連すると思っています。

このニュースの中で、京都大学大学院の石井英真准教授が発言されている「ある種の、緩いけれども深い学びを狙っていくこと」というのは、「こういう概念を学ばせたいのならば、どういう活動をするか」を考えていくようなイメージではないでしょうか。

ただ、今はそれが具体に落ちすぎてしまっているように思います。例えば、総合的な学習の時間や個別最適な学びも、学校現場が「どうやればいいか分からない」「もっと具体例を出してくれ」と求めていった結果、型にはまった探究学習や、形だけの自由進度学習になっていないでしょうか。

埼玉県戸田市の戸ヶ﨑勤教育長も発言されているように、学校現場に分かりやすく伝えようとすると、メソッドやスタイルの氾濫になってしまう。教えてしまったら、そこに当てはめようとしてしまうからです。

そうならないためには、各校のミドルリーダーや市区町村教育委員会の指導主事の方々が、良き伴走者となる必要があります。正解を教えるのではなく、「こういう概念をつかませるには、どんな活動があると思うか」と、先生たちに問いを投げ続け、それぞれの解を見つけていってもらうことが、教師が育つという観点から考えても重要ではないでしょうか。

現在の学習指導要領も、次期学習指導要領も考え方は素晴らしいと思います。でも、もっと学校現場への伝え方にフォーカスしてほしい。抽象度をある程度保ちつつも、親しみやすい言葉を使ったり、イメージしやすいように動画などで伝えたりする方法も、私は有効だと感じます。

【プロフィール】

山下徹(やました・とおる) 東京都三鷹市立第三小学校主幹教諭。大阪府出身。大学卒業後、食品会社の営業職として勤務した後に転職し、現職に至る。「子どもたちと社会をつなぐ」ことをテーマに総合的な学習の時間を通してさまざまな実践に取り組んできた。また、子どもたちの成長には、リフレクションが重要であると捉え、これまで実践を通して研究に取り組んでいる。「子どもたちが主体者となり、社会を変える」――そんな活動を目指している。